Articles

-

Manoir Boucher de Niverville à Trois-Rivières

Véritable joyau du patrimoine bâti trifluvien, le manoir Boucher de Niverville est un précieux témoin du Régime français à Trois-Rivières. Ayant échappé à la conflagration de 1908, le manoir est le plus ancien bâtiment de la ville et présente, dans le corps de logis initial, une charpente considérée comme une des plus anciennes du Québec! Ce monument historique classé en 1960 a fait l’objet d’une importante restauration qui lui a redonné son apparence de 1729. Ouvert au public depuis le 375e anniversaire de la Ville de Trois-Rivières en 2009, le manoir Boucher de Niverville présente des expositions ainsi qu’une programmation d’activités permettant de redécouvrir notre histoire et notre patrimoine.

-

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Avec les années 2000, un nouveau phénomène est apparu, que quelques-uns avaient anticipé mais que plusieurs ne pouvaient imaginer quelques décennies auparavant, soit le vieillissement et la disparition graduelle des communautés religieuses, faute de relève. Les religieux et religieuses encore vivants détiennent une mémoire et des connaissances fort précieuses qui risquent d’échapper aux générations futures si on ne prend garde de les consigner de façon efficace. Chez les Ursulines de Trois-Rivières, des moyens ont été mis de l’avant pour sauvegarder et surtout diffuser ces connaissances sur le point de disparaître avec les personnes qui en sont porteuses. Le Musée des Ursulines de Trois-Rivières est maintenant le dépositaire de cette précieuse mémoire.

-

Vieille prison de Trois-Rivières

Située dans le centre-ville de Trois-Rivières, la Vieille prison inaugurée en 1822 est une rescapée du grand incendie de 1908 qui laissa debout une poignée d’édifices historiques. Sa valeur historique et architecturale, la notoriété de son concepteur, l’ancienneté du bâtiment et la pérennité de sa fonction ont justifié son classement comme monument historique par le gouvernement du Québec en 1978. La Vieille prison témoigne à la fois d’une période d’innovation sur le plan de l’architecture pénitentiaire au Québec, survenue au début du XIXe siècle, et des vicissitudes de la vie carcérale vécues dans des conditions souvent difficiles par plusieurs générations de détenus entre 1822 et 1986. Aujourd’hui, le concept unique de la visite expérience En prison! permet aux visiteurs de ce bâtiment intégré avec succès au Musée québécois de culture populaire de prendre contact avec la mémoire d’anciens prisonniers qui témoignent de ce qu’ils y ont vécu.

-

Adaptation à l’hiver : l’exemple des transports

L'hiver québécois est long et rigoureux. Lorsque les premiers Français se sont établis sur les rives du Saint-Laurent, l’adaptation à l’hiver représentait pour eux un défi de taille. Tous les aspects de leur vie ont été touchés : agriculture et alimentation, transports, habitation, vêtement, relations humaines et culture. Les Amérindiens ont grandement facilité leur adaptation. Puis, de génération en génération, l’ingéniosité des habitants et leur volonté d’atténuer les contraintes de l’hiver ont suscité l’invention d’outils et d’équipements plus performants, ainsi que l’apparition de nouvelles façons de faire. Aujourd’hui, il est possible de poursuivre à peu près les mêmes activités à l’année longue, une situation inconcevable il n’y a pas si longtemps. L’adaptation progressive à l’hiver marque notre histoire, notre patrimoine; elle meuble aussi nos musées et nos mémoires.

-

Art populaire animalier

L'art animalier est très répandu au Québec. Son origine se perd dans l'anonymat d'auteurs qui ont laissé derrière eux des œuvres étonnantes de réalisme ou, au contraire, très fantaisistes. En sculpture, le bestiaire est riche et diversifié mais presque toujours en lien avec l'habitat naturel des artistes qui, au cours des générations, se sont transmis ce savoir-faire. Autrefois ignoré, parfois même franchement méprisé, le genre connaît depuis quelques décennies un regain d'intérêt auprès des collectionneurs, des chercheurs de différentes disciplines et des muséologues. Entré au musée par la porte de service, la sculpture animalière a récemment acquis ses lettres de noblesse.

-

Banlieue et bungalow : patrimoine en devenir

Les commémorations se succèdent : ainsi, en 2008, Québec fêtait le 400e anniversaire de sa fondation; en 2009, Trois-Rivières son 375e et Gaspé son 475e – autant d’occasions de célébrer le patrimoine et de rappeler le passé. Or, au moment même où l’on fête ces anniversaires, un nouveau discours se met en place et propose de nouvelles images du patrimoine : la banlieue et sa maison caractéristique, le bungalow.

-

Beaubassin, vestiges de l’Acadie historique

Pour le voyageur qui passe aujourd'hui dans la région de Fort Lawrence, petit village agricole sis à la frontière qui sépare la province de la Nouvelle-Écosse de celle du Nouveau-Brunswick, il est difficile d'imaginer que cette région a été le théâtre d'événements marquants aux XVIIe et XVIIIesiècles. Pourtant, c'est là que s'est joué le sort d'un grand nombre d'Acadiens et d'Acadiennes de cette époque. Depuis 2007, l'agence Parcs Canada organise des fouilles archéologiques publiques à cet endroit en vue de faire découvrir à toute personne intéressée par cette activité le riche passé de la région. Ce projet permettra de jeter un peu de lumière sur le premier siècle de présence européenne dans cette région connue à l'époque acadienne sous le nom de Beaubassin ou Mésagouèche.

-

Bières, brasseurs et brasseries au Québec

La bière est la boisson alcoolique la plus consommée au Canada et au Québec. Boire de la bière est une tradition qui a pris racine au temps de la Nouvelle-France; le métier de brasseur est donc l'un des plus anciens pratiqués sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Les conditions d'exercice de ce métier, ainsi que la popularité de la bière, se transforment cependant sous l'impulsion britannique, quand l'industrie de la bière prend véritablement son envol avec la fondation de la première grande brasserie de l'ère moderne, la brasserie Molson. À la faveur de la Révolution industrielle, la bière devient un produit de consommation de masse, fabriqué et emballé en usine, puis distribué au moyen de réseaux de plus en plus sophistiqués. De nos jours, les microbrasseries revalorisent les pratiques de brassage artisanal, tandis que plusieurs festivals font découvrir et apprécier les variétés de cette boisson très ancienne.

-

Célébrations de Noël

La fête de Noël n’a pas été de toujours le foyer d’attention des Canadiens français pendant les mois de décembre et janvier. Jusque tard dans le XIXe siècle, la fête du Nouvel An représentait la grande célébration collective hivernale. C’est, assez étonnamment, sous l’action conjointe des prêtres catholiques et des marchands que Noël va peu à peu remplacer le jour de l’An dans le cœur de la population. Seulement, alors que le clergé cherchait à imposer la figure du petit Jésus, c’est finalement le père Noël qui va bientôt devenir le symbole par excellence du temps des Fêtes.

-

Centre Morrin à Québec

Le Centre Morrin est un centre culturel de langue anglaise situé à Québec. Son histoire illustre les changements survenus dans les relations entre les francophones et les anglophones au cours des deux derniers siècles. L’édifice, de style néo-palladien, est un lieu historique national du Canada qui a déjà abrité une prison, un collège presbytérien et la plus ancienne société savante du pays. Au cours des dernières décennies, le lieu a pris une importance symbolique pour plusieurs citoyens de la minorité anglophone de la région, qui ont milité en faveur de sa préservation et de son développement.

-

Claude Le Sauteur (1926-2007): l’œuvre artistique clairvoyante d’un gardien de phare

Une tête au-dessus. Voilà peut-être la caractéristique la plus remarquable des personnages qui habitent les tableaux de l'artiste-peintre Claude Le Sauteur (1926-2007). De prime abord, leurs visages peuvent apparaître flous, voire indistincts, parfois leurs yeux paraissent absents. Mais la tête domine. Ce n'est pas une tête torturée, ni éclatée. Pas de place ici pour un surréalisme de façade. Le geste est posé et réfléchi. Le ton est juste. C'est la tête du gardien de phare qui sait observer. L'artiste a séduit les plus grands comme les plus humbles. Il fut à la fois discret et reconnu. Dans ses représentations des paysages, des scènes et des héros du Québec, particulièrement de la région de Charlevoix, les couleurs éclatent un peu, autrement elles apaisent. Comme un gardien de phare, Claude Le Sauteur a vu loin : il est temps de mieux comprendre les regards étonnants qu'il nous laisse sur une facette quasi inédite de notre culture nationale et régionale.

-

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx

Au Québec, quelques prêtres sont parmi les premiers à utiliser une caméra et à saisir la portée culturelle du cinéma. Deux figures retiennent surtout l'attention : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx, aujourd’hui largement reconnus comme des pionniers du septième art au Québec. Le cinéma québécois connaît, au début des années 2000, un regain de popularité. Le rôle majeur joué par le clergé dans l’élaboration d’un patrimoine cinématographique et culturel avant la Révolution tranquille des années 1960 demeure cependant en partie ignoré. Pourtant, son apport n’est rien de moins que l’appropriation collective du cinéma, durant une période dominée par les productions étrangères. Le clergé, après s’être initialement opposé au cinéma parce qu’il le considérait comme une invention « importée » pouvant corrompre la jeunesse canadienne-française, a peu à peu encouragé la projection de films dans les salles paroissiales, les sous-sols d'églises, les écoles, les collèges et les couvents. Il y voyait un outil supplémentaire pour véhiculer les valeurs catholiques.

-

Collection Paul-Provencher, histoire et mémoire de la Côte-Nord

Héritage patrimonial de grande valeur, la collection Paul-Provencher est actuellement conservée au Musée régional de la Côte-Nord situé à Sept-Îles, au Québec. Elle se compose de photographies, de diapositives, d’objets personnels et de peintures, qui forment autant de témoignages exceptionnels de la Côte-Nord d’une autre époque. Dans cette abondante collection, les huiles et les aquarelles de Provencher constituent un ensemble artistique et documentaire remarquable, tandis que les objets rattachés à ses expéditions et à ses activités de chasse revêtent aussi un grand intérêt, révélant la vie amérindienne nord-côtoise et tout particulièrement les activités traditionnelles des Montagnais (Innus). Cette collection s’avère donc un précieux témoignage de l’histoire mais surtout du patrimoine naturel et culturel de cette région du Québec.

-

Croisières sur le fleuve Saint-Laurent

L’industrie des croisières sur le fleuve Saint-Laurent possède une longue et riche histoire remontant au début du XIXe siècle. La très forte compétition entre quelques groupes d’hommes d’affaires du Québec a provoqué la naissance d’un véritable empire du transport des passagers qui s’est consolidé avec la formation de la Canada Steamship Lines en 1913. Cette compagnie a administré le célèbre circuit de croisière des « bateaux blancs », qui ont été en activité des années 1840 aux années 1960, ainsi que les luxueux hôtels destinés à sa riche clientèle. Au tournant du XXe siècle, ces croisières, ces hôtels et les régions de villégiature où ils étaient situés jouissaient d’une réputation continentale. De nos jours, cette industrie se tourne de plus en plus vers la clientèle des croisières internationales en positionnant les ports du fleuve Saint-Laurent comme d’incontournables escales.

-

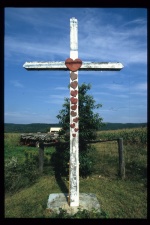

Croix de chemin

Près de 3 000 croix de chemin sont aujourd’hui érigées le long des routes du Québec. Elles constituent un précieux héritage patrimonial. Les premières croix sont élevées par Jacques Cartier en signe de prise de possession du territoire. Plus tard, les pionniers font de même pour souligner la fondation d’un village, ainsi que l’habitant lorsqu’il prend possession de son lopin de terre. Plusieurs raisons amènent les Canadiens français à élever une croix de chemin : les cultivateurs en installent près de leurs champs pour invoquer une protection divine; le curé, pour indiquer l’emplacement d’une future église; les paroissiens en placent à mi-chemin du rang et s’y réunissent pour la prière du soir. Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à peu en imprimant d’un cachet particulier les campagnes québécoises, puis en devenant des objets culturels témoignant du passé de foi de nos ancêtres.

-

Danse de l’aîné célibataire

En Ontario français, particulièrement dans sa partie septentrionale dont l'occupation date d'à peine un siècle, se perpétue avec une vitalité inégalée un rituel du mariage qui sanctionne l'aîné célibataire le jour des noces de son cadet. Parmi toutes les désignations dont on l'affuble, selon les époques et les régions, la « danse sur les bas » ou la « danse dans l'auge » sont les plus courantes. Curieusement, cette pratique, connue dans toute l'Amérique française, n'a été étudiée que récemment et à partir de terrains périphériques, car les populations anciennes qui en forment le cœur l'ont généralement rejetée, comme la France qui en aurait été la courroie de transmission.

-

Dollard des Ormeaux

Adam Dollard des Ormeaux, ce personnage emblématique de l’histoire de la Nouvelle-France, a fait l’objet d’un culte patriotique exceptionnel. Le combat qu’il a mené avec une poignée de compagnons contre une armée iroquoise, en 1660, a marqué la mémoire collective. Les célébrations entourant son « exploit du Long-Sault » ont culminé des années 1920 aux années 1960 et ont pris de multiples formes, notamment la fête de Dollard, célébrée chaque année au Québec le même jour qu’on fête ailleurs au Canada la reine Victoria. Toutefois, le remplacement de cette fête par la Journée nationale des patriotes, depuis 2003, indique que la représentation du personnage et de son exploit n’ont plus la même portée. On peut se demander dans quelle mesure Dollard des Ormeaux fait encore partie du patrimoine de l’Amérique française.

-

Dossier patrimoine la Vérendrye

-

Dossier patrimoine Radisson

-

Félix Leclerc, père de la chanson québécoise

Félix Leclerc, écrivain à grand succès du début des années 1940, notamment avec Adagio, Allegro et Andante, ne se concevait pas comme un chansonnier. La raison en est fort simple : c’est que la chanson poétique qui était celle de ses rares premiers textes n’était pas prise en compte par l’institution littéraire de son temps au Canada français. Tout au plus, pour les critiques littéraires d’alors, la chanson se confondait-elle avec la chansonnette, un genre futile à leurs yeux, ou avec le folklore, peu estimé. C’est l’accueil fait aux chansons de Félix Leclerc en France qui changera la donne de cette « poésie orale sonorisée » qui était la sienne. En même temps, Leclerc attirait l’attention et donnait du prestige à la « chanson à texte » qui allait bientôt connaître des heures de gloire en France, au Québec et ailleurs au Canada français. C’est l’un des principaux héritages de Félix Leclerc.

-

Festivals régionaux au Québec

Si Montréal a la réputation d'être une ville de festivals, on peut en dire autant du Québec tout entier. Ancrés dans la culture et dans le quotidien des Québécois, s'enracinant dans une longue tradition de fêtes foraines, les festivals s'égrènent tout au long de l'année dans plusieurs centaines de villes et de villages de la province. Environ la moitié de ces rassemblements populaires sont de type saisonnier (festival d'été ou carnaval d'hiver, par exemple), l'autre moitié s'appuyant plutôt sur des expressions culturelles, des manifestations sportives, ou encore sur une caractéristique ou une identité locale particulière. Dans de nombreuses régions, ces événements servent à soutenir la vie communautaire et le développement économique. Les festivals s'avèrent sans contredit un élément constitutif original du patrimoine culturel immatériel du Québec.

-

Forges du Saint-Maurice

Les vestiges de la première entreprise industrielle du fer au Canada, demeurée en activité de 1730 à 1883, sont conservés et mis en valeur au Lieu historique national Les-Forges-du-Saint-Maurice, situé à 15 kilomètres au nord de Trois-Rivières. Une plaque commémorative déposée sur le site dès 1923 par la Commission des Lieux et Monuments historiques du Canada signale d'ailleurs la reconnaissance précoce de l'importance des forges du Saint-Maurice dans l'histoire du Canada. Les recherches historiques et archéologiques initiées au cours des années 1960 par le ministère des Affaires culturelles du Québec, et prolongées par Parcs Canada depuis 1973, ont fait découvrir la richesse de l'héritage français de ce témoignage du patrimoine industriel dans la région. Elles montrent notamment que la formation de l'établissement s'inspire largement des technologies en usage dansles anciennes forges françaises.

-

Fortifications au Québec, un patrimoine archéologique

Le Québec est aujourd'hui jalonné de plusieurs fortifications ou vestiges de ce qui fut jadis des places fortes, témoins de l'histoire militaire de la Nouvelle-France à nos jours. Intimement liées au contexte politique et socio-économique de la colonie, ces fortifications sont de véritables livres ouverts permettant de redécouvrir le passé. L'archéologie, à travers une démarche visant à replacer les découvertes réalisées sur ces sites dans leur cadre historique, permet une lecture approfondie de ces vestiges perdus et retrouvés. Il devient alors possible de retracer la démarche des ingénieurs militaires et des artisans concepteurs de ces ouvrages, de positionner ces lieux à l'intérieur des stratégies de défense de l'époque, mais aussi de voir dans quel état se trouvait la colonie à un moment donné de son histoire.

-

Goélette Saint-André, joyau du Musée maritime de Charlevoix

La goélette Saint-André a été construite à La Malbaie, dans le comté de Charlevoix, en 1956. par un des derniers constructeurs de goélettes du fleuve Saint-Laurent, le maître charpentier Philippe Lavoie. Son propriétaire, le capitaine Fernand Gagnon ,a fait du cabotage sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’en 1976 principalement entre Montréal et Sept-Îles. À cette époque, les goélettes de bois ont été remplacées par des navires de métal beaucoup plus gros, plus rentables et adaptés à la navigation hivernale. Un des derniers témoins de la longue tradition maritime propres aux Québécois, la Saint-André, a été classée « bien culturel » en 1978. Nouvellement restaurée, elle est conservée au musée maritime de Charlevoix, tout près des rivages qui l’ont vu naître.

-

Industrie papetière au Canada français

Depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, l’exploitation des ressources forestières a joué un rôle déterminant dans l’histoire du Canada. Au Québec, des générations d’hommes ont travaillé à la sueur de leur front à bâtir l’industrie des pâtes et papiers. Des forêts denses et sombres de l’arrière-pays aux rivières glacées, en passant par les machines assourdissantes et la chaleur accablante des papeteries, des régions entières se sont développées au rythme des pâtes et papiers, annonçant la naissance du Québec industriel. Aujourd’hui, à l’heure où l’industrie papetière est appelée à se renouveler et à innover afin de faire face à de nouveaux défis, il importe de sauvegarder les dimensions matérielles mais aussi immatérielles de ce riche patrimoine industriel.

-

Jacques Cartier

Jacques Cartier est l’un de ces explorateurs européens partis d’Espagne, du Portugal, d’Angleterre et de France au XVIe et au XVIIe siècles, principalement pour découvrir un passage vers la Chine mythique. Cartier est devenu l’un des « découvreurs » d’un nouveau monde, immense continent qui barrait le chemin aux navigateurs : les Amériques. En explorateur méticuleux, il a inventorié un vaste territoire s’étendant du golfe du Saint-Laurent jusqu’au site d’Hochelaga, devenu Montréal, et il a attribué ce territoire au roi de France. Il n’est toutefois pas parvenu à fonder une colonie durable. Les premiers historiens du Canada français l’ont proclamé découvreur du Canada au XIXe siècle, car Jacques Cartier servait très bien les intérêts nationalistes émergents.

-

L’héritage de Félix Leclerc

L’accueil fait aux chansons de Félix Leclerc en France, à compter de 1952, a donné le coup d’envoi au développement et à l’émancipation de la chanson québécoise. L’œuvre et la personnalité de ce poète chantant ont par la suite exercé une influence considérable sur plus d’une génération d’artistes qui continuent d’interpréter ses chansons et de saluer l’importance de sa contribution culturelle. Aujourd’hui, des prix et des trophées perpétuent sa mémoire et les traces les plus diverses soulignent l’affection et l’estime que suscite toujours Félix Leclerc dans la population. L’homme et l’œuvre occupent indéniablement le cœur du patrimoine culturel des Canadiens français devenus des Québécois, en plus de rayonner largement dans la francophonie.

-

La Champagne-Ardenne, terre de fondateurs de la Nouvelle-France

Fait remarquable, c’est de la Champagne-Ardenne que sont venus quelques-uns des fondateurs les plus notables de l'Amérique française, en particulier pour Ville-Marie/Montréal. Même si l'apport numérique a été modéré: environ 2,5% du total des habitants. A peu près la même chose que la Bourgogne, un peu plus que la Franche-Comté et un peu moins que la Lorraine, toutes des régions limitrophes. Rien d’anormal étant donné sa position géographique éloignée de l'océan. Depuis l’an 2000, les initiatives se multiplient dans l’ancienne province de Champagne, afin de rappeler l’importante contribution de cette région à l’essor du fait français en Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

-

La Vérendrye, ou l'archétype du voyageur idéal

La Vérendrye fait partie des explorateurs marquants de l’histoire de la Nouvelle-France. Il reste une des grandes figures emblématiques de l'Ouest canadien du fait qu'il est le premier voyageur à atteindre la région de Winnipeg. Il est particulièrement célébré au Manitoba par des fêtes commémoratives, des événements culturels et par les arts : ces manifestations soulignent que le fait français dans les Prairies remonte aux initiatives du découvreur. Aux yeux de plusieurs, La Vérendrye se présente comme l'archétype du voyageur idéal. Il symbolise le courage et l’esprit d'aventure, des qualités bien ancrées dans la mentalité des voyageurs francophones, métis et anglophones qui ont peuplé progressivement cet espace géographique de l'Amérique du Nord.

-

Le chemin du Roy, entre Québec et Montréal

Chemin du Roy est aujourd'hui synonyme de « route du patrimoine ». En effet, les automobilistes qui circulent sur la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal sont invités à emprunter la route 138, qui suit approximativement le tracé du chemin du Roy originel. Là, les panneaux bleus qui jalonnent le circuit touristique du chemin du Roy les guident de ville en village et leur font découvrir les bâtiments et les paysages témoins de notre patrimoine. L'avenue Royale – qui est le prolongement authentique du chemin du Roy originel à l'est de Québec – offre ce même contact avec plusieurs biens patrimoniaux. Mais le véritable chemin du Roy, la première route à relier Québec et Montréal à partir de 1734, révèle en condensé l'histoire des transports dans la vallée du Saint-Laurent.

-

Lieux de mémoire de Marie de l’Incarnation à Tours

Marie Guyard, mieux connue sous le nom de Marie de l'Incarnation, est née à Tours, en France. Elle y a vécu quarante ans, de sa naissance jusqu'à son départ vers le Canada, soit de 1599 à 1639. Elle figure parmi les pionniers de la Nouvelle-France, où elle a notamment implanté le monastère des ursulines à Québec, première école pour jeunes filles amérindiennes et françaises en Amérique du Nord. Elle a habité ce monastère jusqu'à sa mort en 1672. Si sa mémoire est abondamment commémorée au Québec, son souvenir était quasi oublié dans sa terre d'origine, où seule une poignée de fervents, d'érudits et d'édiles, se souvenaient de cette modeste provinciale du XVIIe siècle, échappée vers les « quelques arpents de neige » du Canada. Cependant, depuis les années 1950, grâce au dynamisme et à la bonne volonté d'un groupe formé de Canadiens et de Tourangeaux, soutenus par quelques élus sensibilisés au rayonnement de la langue française en Amérique du Nord, la mémoire de Marie Guyard reprend enfin ses droits à Tours.

-

Métier de forgeron au Québec

Depuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance du métier traditionnel de forgeron autour de la ferronnerie d’art, du fer décoratif et de la restauration d’édifices patrimoniaux. Certains centres d’interprétation des métiers du fer, créés sur le site d’anciennes forges, vont jusqu’à offrir aux visiteurs et aux communautés avoisinantes un ensemble de produits utilitaires fabriqués sur demande par des artisans forgerons. Cette résurgence de pratiques que l’on croyait disparues ne peut se comprendre qu’à la lumière de la longue trajectoire historique des forgerons québécois, marquée par un enrichissement progressif des savoir-faire depuis l’époque de la Nouvelle-France. Il faut aussi souligner leur esprit de résilience face à tout ce qui pouvait constituer une menace pour leur profession : environnement inhospitalier, vicissitudes des cycles économiques, percée de la production industrielle de masse après 1850 et avènement de l’automobile au début du XXe siècle.

-

Musée du château Ramezay à Montréal

La prestigieuse résidence familiale construite en 1705 pour le gouverneur de Montréal Claude de Ramezay abrite aujourd'hui un musée historique, le Musée du Château Ramezay, situé face à l'Hôtel de ville, au cœur du Vieux-Montréal. Ce bâtiment est l'un des seuls témoins du Régime français à subsister dans la métropole. Ouvert en 1895, le Musée du Château Ramezay est alors le premier musée consacré à l'histoire au Québec. Ce bâtiment est en outre le premier à avoir été classé monument historique par la Commission des monuments historiques de la province de Québec en 1929. Le parcours unique de cette résidence trois fois centenaire illustre de façon exemplaire l'évolution du rôle et de la place du patrimoine dans la société québécoise et canadienne.

-

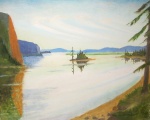

Parc national du Canada de la Mauricie

Le parc national de la Mauricie a été créé en 1970 afin de préserver et de mettre en valeur le riche patrimoine naturel qui caractérise la région des Laurentides méridionales. Posées sur un socle rocheux très ancien, les montagnes aux formes douces sont recouvertes d’une abondante forêt mixte qui abrite près de 150 lacs et une faune abondante. La région de la Mauricie est historiquement un lieu de passage où les peuples autochtones ont pratiqué la chasse et la pêche de subsistance, puis la traite de fourrures. Aux XIXe et XXe siècles, une exploitation forestière intensive a marqué ce territoire. À partir des années 1880, la région est aussi devenue terre de loisirs pour les riches citadins adeptes de la pêche sportive, avec l’avènement de plusieurs clubs privés de chasse et de pêche. Aujourd’hui, le parc national de la Mauricie est le refuge de nombreuses espèces fauniques, dont le loup de l’Est, l’ours noir, le castor, l’orignal et plusieurs espèces de poissons. Les visiteurs peuvent y pratiquer plusieurs activités de plein air et y découvrir une nature qui appelle à la contemplation.

-

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, premier gouverneur de Montréal

En 2012 avaient lieu les célébrations du 400e anniversaire de naissance de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. De nombreuses activités et cérémonies se sont déroulées, tant en France qu’à Montréal, dans le cadre de ce qui a été reconnu comme Célébration nationale par le Ministère de la Culture et de la Communication de la France. Mais connaît-on bien celui qu’on qualifie maintenant de cofondateur (en compagnie de Jeanne Mance) et premier gouverneur de Ville-Marie, devenue Montréal, la métropole du Québec? Cet individu dont on commémore la mémoire dans l’histoire et le patrimoine des deux côtés de l’Atlantique.

-

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec

Le plus important lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie en Amérique du Nord se trouve au Cap-de-la-Madeleine dans la région de Trois-Rivières au Québec. Si le site lui-même a une vocation religieuse depuis le Régime français, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a été consacré en 1888, à la suite de deux événements prodigieux attribués à la Vierge Marie. Le site, fréquenté par de nombreux pèlerins chaque année, a reçu son plus illustre visiteur en 1984 : le pape Jean-Paul II. Malgré le recul des pratiques religieuses au Québec, le Sanctuaire demeure un lieu de rencontre unique pour des visiteurs et des pèlerins de tous les âges et de toutes les origines ethniques.

-

Pin blanc d'Amérique: exploitation des peuplements

Au cours des derniers siècles, les forêts de l’est de l’Amérique du Nord ont subi des changements draconiens. L’ouverture des terres par les Européens venus s’y établir et les divers épisodes de coupes forestières qui ont suivi ont provoqué une véritable révolution dans la trajectoire écologique des peuplements. Les forêts de pin blanc n’ont pas été épargnées. Elles ont fait l’objet d’une quête acharnée qui a duré plus de 250 ans. L’exploitation de cette précieuse ressource a été si intense que la majorité des peuplements de l’est de l’Amérique du Nord sont aujourd’hui disparus. La coupe a connu son apogée au XIXe siècle, d’abord pour combler les besoins de la marine britannique, ensuite pour soutenir le développement des villes et des villages du Canada et des États-Unis.

-

Ponts de glace sur le fleuve Saint-Laurent

Avant l’arrivée des brise-glace et des navires à coque d’acier, les ponts de glace représentaient une part de l’identité des habitants vivant en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le terme pont de glace désigne un passage balisé situé sur l’englacement entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent. Lorsque le plus connu d’entre eux prenait entre Québec et Lévis, c’était une fête. Il permettait des échanges économiques et une socialisation particulière, à la fois pragmatique et festive. Les ponts de glace constituent un patrimoine immatériel en raison des nombreux récits et représentations picturales qui nous sont parvenus.

-

Port-la-Joye – Fort Amherst, à l’Île-du-Prince-Édouard

Le Lieu historique national du Canada de Port-la-Joye – Fort Amherst est situé à proximité de Rocky Point, près de la route 19 sur la rive sud du comté de Queens, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les visiteurs du site peuvent y voir les fondations recouvertes d’herbe du Fort Amherst, érigé par les Britanniques en 1758, ainsi que l’indication de l’emplacement de quelques structures associées à l'ancien Port-la-Joye - un avant-poste colonial français et l'un des premiers établissements coloniaux permanents de l'île. Le site comprend notamment les vestiges d’une maison ayant appartenu à Michel Haché dit Gallant et à son épouse, Anne Cormier, qui ont été parmi les premiers Acadiens à peupler l’île-du-Prince-Édouard.

-

Presse écrite au Québec, 2e partie (XXe-XXIe siècles)

Pendant presque tout le XXe siècle, la presse écrite au Québec a été dominée par le modèle d’affaires du grand quotidien d’information, dans lequel l’information journalistique, très diversifiée, côtoie une abondante publicité. Ce modèle est repris par la presse catholique et régionale dès le début du siècle, alors que le format tabloïd s’avère très populaire en milieu urbain auprès de la masse ouvrière à partir des années 1920. Or, dans les dernières décennies du XXe siècle, des changements importants dans les pratiques journalistiques et les habitudes de consommation de l’information transforment considérablement le paysage de la presse écrite. Avec l’avènement du numérique et la pression exercée par les nouvelles technologies sur les médias dits traditionnels, cette presse est appelée à se réinventer à l’aube du XXIe siècle.

-

Robert La Palme et la caricature au Québec

Le nez de Maurice Duplessis. Telle était la signature de Robert La Palme, célèbre caricaturiste. Sous sa plume acide, le nez de celui qui fut premier ministre de la province de Québec de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959 prendra toutes les formes et les allures possibles et imaginables. Ce portrait qu’il fait du Chef a traversé le temps, sorte d’image d’Épinal du Québec des années d’après-guerre. Or Robert La Palme ne fut pas qu’antiduplessiste. De 1963 à 1988, il fut l’instigateur du Salon international de la caricature qui se tient à Montréal, dont le mandat est d’assurer le rayonnement de la caricature. L’œuvre et l’engagement de Robert La Palme ont ainsi laissé une trace tangible dans le paysage culturel québécois.

-

Robert-Lionel Séguin, révélateur de la civilisation traditionnelle des Québécois

Robert-Lionel Séguin, historien, ethnologue et muséologue s'est intéressé à la civilisation de l'« habitant », ce premier artisan de la Nouvelle-France, tout au long de sa longue carrière de chercheur. Dès ses premières années universitaires, et lors de ses études doctorales en France, il s'est passionné pour la civilisation matérielle des bâtisseurs de notre pays, qu'il considérait « oubliée » par les chercheurs. Il y a donc consacré sa vie professionnelle. Pendant plus de 30 ans, il a amassé une extraordinaire collection d'archives et plus de 25 000 objets-témoins de la vie quotidienne en Nouvelle-France, puis du Québec rural jusqu'à la modernisation de la société au début du XXe siècle. Ces collections sont aujourd'hui conservées au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.

-

Seigneurie de Beauport

Peu d’institutions sont davantage associées au patrimoine du Québec que le système seigneurial, implanté sur les rives du Saint-Laurent dès les commencements de la colonisation française. Le paysage, le patrimoine bâti et la toponymie de l’axe laurentien conservent l’empreinte du cadre seigneurial qui ne s’est éteint qu’en 1854, après avoir survécu près d’un siècle sous le régime britannique. Même après cette date, le système seigneurial va continuer longtemps à caractériser l’espace québécois, particulièrement en milieu rural. Si la seigneurie est l’un des éléments constitutifs de la trame historique du Québec, ses traces matérielles et mémorielles dans le territoire ne reflètent pas toujours l’importance de cette institution. Dans certaines localités, les traces du passé seigneurial ont donné lieu à une véritable entreprise de patrimonialisation, tandis que dans d’autres, elles paraissent avoir sombré dans l’oubli. L’exemple de Beauport, l’une des plus anciennes seigneuries canadiennes, peut servir d’illustration à cette situation paradoxale.

-

Un régime parlementaire consolidé par la Confédération canadienne

C'est par l'adoption, en 1867, d'une loi du Parlement de Grande-Bretagne, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), que sera créé le Dominion du Canada, soit la transformation des colonies britanniques du Canada-Uni (Haut et Bas-Canada), de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en une fédération de provinces, dont le Québec, et la mise en place d'un régime parlementaire de type monarchique constitutionnel. Cette expérience politique historique reposera sur une loi constitutionnelle, l'ANNB, édictant les différents niveaux de gouvernement et leurs responsabilités. La province de Québec aura ainsi la possibilité d'établir une démocratie parlementaire représentative de sa population, laquelle perdurera. Enfin, les partis politiques deviendront la norme dans la façon de faire en démocratie parlementaire.

Images

-

Canadian Internationa

l Paper : charg...Article :

Industrie papetière au Canada français -

Canadian Internationa

l Paper, 1961Article :

Industrie papetière au Canada français -

École de Papeterie de

Trois-Rivières...Article :

Industrie papetière au Canada français -

La Canadian Internati

onal Paper à Tr...Article :

Industrie papetière au Canada français

-

Un campement forestie

rArticle :

Industrie papetière au Canada français -

Un draveur sur des bi

llots au pied d...Article :

Industrie papetière au Canada français -

Le manoir Boucher de

Niverville en 1... -

Le manoir Boucher de

Niverville en 1...

-

Le manoir Boucher de

Niverville en 1... -

Plan de Trois-Rivière

s en 1685 -

Cloître des Ursulines

de Trois-Riviè...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières -

Fresque de la coupole

réalisée en 18...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

-

Les cinq informatrice

s, de gauche à ...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières -

Monastère des Ursulin

es de Trois-Riv...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières -

Monastère des Ursulin

es de Trois-Riv...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières -

Page d'accueil du sit

e du Musée des ...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

-

ur Adrienne Guimond,

photographiée d...Article :

Musée des Ursulines de Trois-Rivières -

La façade de la priso

n de Trois-Rivi...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

La prison de Trois-Ri

vières en 1900Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

La prison de Trois-Ri

vières vers 188...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières

-

Panneau d'interprétat

ion de la Vieil...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Trois-Rivières en 190

0: en haut à dr...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Une des portes de la

Vieille prison ...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-RivièresArticle :

Vieille prison de Trois-Rivières

-

Vieille prison de Tro

is-RivièresArticle :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-RivièresArticle :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières : c...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières : c...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières

-

Vieille prison de Tro

is-Rivières : l...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières : p...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières, 20...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières: ac...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières

-

Vieille prison de Tro

is-Rivières: pe...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Vieille prison de Tro

is-Rivières: po...Article :

Vieille prison de Trois-Rivières -

Carte postale souveni

r du Cap-de-la-...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Portrait de Jean-Bapt

iste Hertel de ...Article :

Régime seigneurial au Québec