Articles

-

Banlieue et bungalow : patrimoine en devenir

Les commémorations se succèdent : ainsi, en 2008, Québec fêtait le 400e anniversaire de sa fondation; en 2009, Trois-Rivières son 375e et Gaspé son 475e – autant d’occasions de célébrer le patrimoine et de rappeler le passé. Or, au moment même où l’on fête ces anniversaires, un nouveau discours se met en place et propose de nouvelles images du patrimoine : la banlieue et sa maison caractéristique, le bungalow.

-

Bières, brasseurs et brasseries au Québec

La bière est la boisson alcoolique la plus consommée au Canada et au Québec. Boire de la bière est une tradition qui a pris racine au temps de la Nouvelle-France; le métier de brasseur est donc l'un des plus anciens pratiqués sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Les conditions d'exercice de ce métier, ainsi que la popularité de la bière, se transforment cependant sous l'impulsion britannique, quand l'industrie de la bière prend véritablement son envol avec la fondation de la première grande brasserie de l'ère moderne, la brasserie Molson. À la faveur de la Révolution industrielle, la bière devient un produit de consommation de masse, fabriqué et emballé en usine, puis distribué au moyen de réseaux de plus en plus sophistiqués. De nos jours, les microbrasseries revalorisent les pratiques de brassage artisanal, tandis que plusieurs festivals font découvrir et apprécier les variétés de cette boisson très ancienne.

-

Célébrations de Noël

La fête de Noël n’a pas été de toujours le foyer d’attention des Canadiens français pendant les mois de décembre et janvier. Jusque tard dans le XIXe siècle, la fête du Nouvel An représentait la grande célébration collective hivernale. C’est, assez étonnamment, sous l’action conjointe des prêtres catholiques et des marchands que Noël va peu à peu remplacer le jour de l’An dans le cœur de la population. Seulement, alors que le clergé cherchait à imposer la figure du petit Jésus, c’est finalement le père Noël qui va bientôt devenir le symbole par excellence du temps des Fêtes.

-

Claude Le Sauteur (1926-2007): l’œuvre artistique clairvoyante d’un gardien de phare

Une tête au-dessus. Voilà peut-être la caractéristique la plus remarquable des personnages qui habitent les tableaux de l'artiste-peintre Claude Le Sauteur (1926-2007). De prime abord, leurs visages peuvent apparaître flous, voire indistincts, parfois leurs yeux paraissent absents. Mais la tête domine. Ce n'est pas une tête torturée, ni éclatée. Pas de place ici pour un surréalisme de façade. Le geste est posé et réfléchi. Le ton est juste. C'est la tête du gardien de phare qui sait observer. L'artiste a séduit les plus grands comme les plus humbles. Il fut à la fois discret et reconnu. Dans ses représentations des paysages, des scènes et des héros du Québec, particulièrement de la région de Charlevoix, les couleurs éclatent un peu, autrement elles apaisent. Comme un gardien de phare, Claude Le Sauteur a vu loin : il est temps de mieux comprendre les regards étonnants qu'il nous laisse sur une facette quasi inédite de notre culture nationale et régionale.

-

Danse de l’aîné célibataire

En Ontario français, particulièrement dans sa partie septentrionale dont l'occupation date d'à peine un siècle, se perpétue avec une vitalité inégalée un rituel du mariage qui sanctionne l'aîné célibataire le jour des noces de son cadet. Parmi toutes les désignations dont on l'affuble, selon les époques et les régions, la « danse sur les bas » ou la « danse dans l'auge » sont les plus courantes. Curieusement, cette pratique, connue dans toute l'Amérique française, n'a été étudiée que récemment et à partir de terrains périphériques, car les populations anciennes qui en forment le cœur l'ont généralement rejetée, comme la France qui en aurait été la courroie de transmission.

-

Débuts de la chanson populaire enregistrée au Canada français

L’enregistrement sur disque de chansons canadiennes-françaises a débuté au tournant du XXe siècle. Alors que la musique anglo-américaine dominait tous les marchés, des facteurs sociaux et culturels comme la forte émigration de Canadiens français aux États-Unis et l’apparition de la musique destinée spécifiquement aux divers groupes ethniques qui immigraient aux États-Unis ont stimulé l’enregistrement de chansons populaires en français. On oublie souvent que la période d’effervescence qui a précédé la Grande Dépression des années 1930 a donné naissance à l’industrie québécoise du disque. En effet, pendant les années 1920, les enregistrements de chanteurs canadiens-français effectués à Montréal se sont multipliés et ont connu un grand succès.

-

Drapeau franco-ontarien

Lorsque le drapeau franco-ontarien est hissé pour la première fois au mât de l’Université de Sudbury le 25 septembre 1975, les deux concepteurs, Michel Dupuis et Gaétan Gervais, choisissent de rester anonymes. Ils veulent que le drapeau rassemble toute la communauté franco-ontarienne sans qu’il soit rattaché à un groupe particulier, comme celui de Sudbury ou de l’Université Laurentienne. Leur pari porte fruit. Depuis sa création, le drapeau franco-ontarien s’est visiblement positionné comme l’emblème de la communauté franco-ontarienne dans son ensemble en flottant lors de fêtes, de célébrations, de rallye et de manifestations.

-

Femme d’aujourd’hui, une émission télévisée marquante

En ondes à Radio-Canada de 1965 à 1982, l’émission Femme d’aujourd’hui, reconnue comme œuvre magistrale de la télévision, constitue un phénomène unique dans le patrimoine audiovisuel et culturel du Québec et de la francophonie canadienne. À la fois véhicule et témoin des progrès de la condition féminine des années 1960 et 1970, l’émission a joué un rôle essentiel dans la prise de parole des femmes dans un espace public largement dominé par les hommes. Au gré des saisons télévisuelles, Femme d’aujourd’hui a consacré une part toujours plus importante de son temps d’antenne aux grands enjeux de société, en accordant progressivement moins d’attention aux thèmes traditionnels des émissions féminines comme la mode, les activités domestiques et les soins de beauté. Avec, à sa barre, Aline Desjardins, Femme d’aujourd’hui incarne l’époque où les femmes ont lutté pour prendre et affirmer leur place dans la société.

-

Floribec : le Québec sous les tropiques

Floribec fait partie de l’imaginaire collectif des Québécois depuis près de 50 ans. Film, roman, publicités, reportages ont largement participé au fil des ans à la consécration de ce haut lieu du tourisme québécois dans la grande région de Miami, en Floride. Floribec est d’abord né du tourisme pour se transformer en une communauté transnationale. En effet, après avoir visité le sud-est de la Floride, des touristes québécois ont choisi d’y vivre en permanence et de subvenir à leurs besoins en offrant des services en français aux autres francophones. Motels, restaurants, dépanneurs, avocats et autres services destinés aux hivernants sont apparus et ont fait naître une communauté floribécoise dont le style de vie et l’économie reposent essentiellement sur la présence constante de touristes québécois, que ce soit pour une semaine ou plusieurs mois. Il en résulte un milieu francophone hors Québec fort distinct des autres milieux francophones en Amérique du Nord. Mais ce phénomène en déclin est aujourd’hui menacé.

-

Grand-Pré en Acadie

Depuis 1956, Grand-Pré est reconnu par le gouvernement du Canada et par la Société nationale l’Assomption, qui représentait alors le peuple acadien, comme « le foyer historique le plus important du peuple acadien, il rappelle ses heures les plus douloureuses et les plus héroïques et il doit donner aux générations futures l’exemple d’un peuple courageux dont la culture et les actes enrichiront toujours davantage la nation canadienne ». Ce site est un puissant symbole de la Déportation acadienne (1755-1762) ainsi qu’un souvenir romantique du « paradis perdu français » de l’Acadie. Depuis 2012, le paysage de Grand-Pré figure sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

-

Île d'Orléans (patrimoine naturel)

L’île d’Orléans est reconnue comme l’un des lieux d’établissement pionnier des immigrants français en Nouvelle-France. Elle est aussi le symbole de leur enracinement durable en Amérique du Nord. C'est pourquoi on qualifie souvent l'île d'Orléans de « berceau de l'Amérique française ». En outre, depuis longtemps, les richesses naturelles de l'île et sa beauté fascinent aussi bien les artistes que les visiteurs qui viennent s'y ressourcer. Ces richesses ont aussi permis aux habitants de l'île d'y maintenir pendant plusieurs générations un mode de vie traditionnel. Cet environnement naturel contribue donc pour beaucoup à la valeur patrimoniale de l'île d'Orléans.

-

Les Plouffe de Roger Lemelin

Avec la publication de son roman Les Plouffe en 1948, Roger Lemelin créait un univers fictif qui allait connaître un immense succès s’étendant sur plusieurs décennies. L’œuvre est notamment adaptée pour la télévision et diffusée sur les ondes de Radio-Canada dans les années 1950, sous le titre La Famille Plouffe. Ce premier téléroman québécois a immédiatement conquis un vaste public et contribué à l’engouement des Québécois pour ce type de production télévisuelle, toujours très populaire de nos jours. Tour à tour roman, radioroman, téléroman, films et miniséries, l’histoire des Plouffe constitue un riche patrimoine littéraire et audiovisuel qui immortalise le Québec urbain de la fin des années 1930 jusqu’aux années 1950, période de prise de conscience identitaire dans une société en transformation.

-

Maurice Richard, 2e partie: le mythe

Le hockeyeur Maurice Richard (1921-2000) est beaucoup plus qu'un simple sportif. Le célèbre numéro 9 des Canadiens de Montréal, celui qu'on a surnommé Le Rocket, a été l'objet de toutes sortes d'écrits: des articles de périodiques et des textes savants, des biographies et des recueils de souvenirs, des contes et des nouvelles, des romans et des livres pour la jeunesse, des poèmes et des pièces de théâtre. On lui a consacré des chansons, des bandes dessinées, des sculptures, des peintures, des films et des émissions de télévision. Son visage a orné des vêtements, des jouets, des publicités. On a donné son nom à des lieux publics. Il est incontestablement un mythe québécois.

-

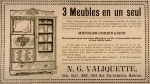

Métier d’ébéniste au Québec

L’ébénisterie artisanale est un des métiers d’art qui a traversé les siècles, les guerres et les révolutions industrielles, pour parvenir, presque miraculeusement, jusqu’au troisième millénaire. L’ébénisterie québécoise, bien que jeune, plonge pourtant ses racines dans des traditions anciennes. Comme nos ancêtres ont dû apprivoiser l’immensité de notre territoire, dès le début, les premiers ébénistes québécois ont dû apprendre à se suffire à eux-mêmes et à compter sur leur propre détermination. L’adaptation, la dextérité, la patience, la débrouillardise, l’habileté et la volonté de bien faire deviendront des caractéristiques propres à nos pionniers. Chaque meuble ancien québécois témoigne donc de l’adaptation de cette collectivité à toutes les époques de sa courte existence.

-

Métier de ramancheur au Québec : de pratique empirique à métier traditionnel

La pratique des guérisseurs, ces soigneurs du peuple tant décriés par le milieu médical, est plutôt mal connue. Si certains s'en remettent à d'étranges pratiques, à des secrets mystérieux, ou à des rituels religieux, un bon nombre de guérisseurs traditionnels s'imposent comme de simples praticiens sans autre désir que celui de soulager la souffrance humaine. C'est le cas des rebouteurs, appelés communément « ramancheurs » au Québec, dont la tâche consistait à replacer les os disjoints ou sortis de leur emplacement naturel. Aucune magie ici, mais plutôt une tradition héritée d'un long apprentissage et d'une transmission de génération en génération, le plus souvent par le biais de lignées familiales. Ainsi, selon des recherches ethnographiques plus récentes, les ramancheurs ne sont pas des « médecins du ciel » mais plutôt les dépositaires d'une technique ancestrale dont les résultats ont su satisfaire bien des Québécois d'hier, surtout aux époques où l'accès aux services médicaux n'était pas aussi facile que de nos jours.

-

Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles)

Au Québec, l’histoire de la presse écrite est intimement liée à celle de la société, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Cette presse fait son apparition seulement après la Conquête britannique car la monarchie française, soucieuse de contrôler la circulation des idées dans sa colonie américaine, n’autorisera pas l’implantation d’une presse à imprimer en Nouvelle-France. Autre important héritage britannique, le régime parlementaire donnera naissance, au tournant du XIXe siècle, à la presse d’opinion, lieu de débats des idées sociopolitiques. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, d’importants changements socioéconomiques engendreront un nouveau modèle de presse écrite qui s’imposera tout au long du XXe siècle, celui du grand quotidien d’information.

-

Presse écrite au Québec, 2e partie (XXe-XXIe siècles)

Pendant presque tout le XXe siècle, la presse écrite au Québec a été dominée par le modèle d’affaires du grand quotidien d’information, dans lequel l’information journalistique, très diversifiée, côtoie une abondante publicité. Ce modèle est repris par la presse catholique et régionale dès le début du siècle, alors que le format tabloïd s’avère très populaire en milieu urbain auprès de la masse ouvrière à partir des années 1920. Or, dans les dernières décennies du XXe siècle, des changements importants dans les pratiques journalistiques et les habitudes de consommation de l’information transforment considérablement le paysage de la presse écrite. Avec l’avènement du numérique et la pression exercée par les nouvelles technologies sur les médias dits traditionnels, cette presse est appelée à se réinventer à l’aube du XXIe siècle.

-

Processions de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal

La population de Montréal assiste presque sans interruption depuis 1843 aux défilés organisés chaque 24 juin par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ces démonstrations publiques sont un moyen efficace d’illustrer l’idée changeante que la population et les élites se font de leur identité canadienne-française et de leur patrimoine. En effet, ces défilés s’adaptent à l’évolution de la société québécoise et en reflètent les transformations successives. Au fil des ans, on repère des périodes où ils évoquent surtout les traditions ou des épisodes marquants de l’histoire; à d’autres moments, ils témoignent de profonds changements dans les points de repère permettant aux Canadiens français, puis aux Québécois, de se définir.

-

Radio communautaire acadienne

Les radios communautaires acadiennes trônent en tête des intentions d’écoute de la majorité des Acadiens des provinces atlantiques du Canada. Ce mouvement de prise en charge par la population d’un outil de communication de masse a débuté dans la péninsule acadienne au milieu des années 1980 avant de se répandre rapidement aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador. Étant assumée par les membres des communautés qu’elle dessert, la gouvernance de ces corporations assure que les goûts et les intérêts de celles-ci sont reflétés sur les ondes d’où leur succès populaire.

-

Radio privée francophone du Manitoba

La lutte pour l'implantation d'une radio francophone au Manitoba et la victoire qui s'en est suivie sont des événements dont l'importance, sur le plan de la préservation de culture francophone au Manitoba, a été très peu relevée. La radio francophone au Manitoba a pourtant été un jalon essentiel dans la défense, le développement et l'affirmation de l'identité franco-manitobaine. Grâce à elle en partie, les francophones du Manitoba ont pu conserver leur patrimoine culturel et artistique contre les coups de butoir portés à leur culture par l'usage de l'Anglais à la radio.

-

Robert-Lionel Séguin, révélateur de la civilisation traditionnelle des Québécois

Robert-Lionel Séguin, historien, ethnologue et muséologue s'est intéressé à la civilisation de l'« habitant », ce premier artisan de la Nouvelle-France, tout au long de sa longue carrière de chercheur. Dès ses premières années universitaires, et lors de ses études doctorales en France, il s'est passionné pour la civilisation matérielle des bâtisseurs de notre pays, qu'il considérait « oubliée » par les chercheurs. Il y a donc consacré sa vie professionnelle. Pendant plus de 30 ans, il a amassé une extraordinaire collection d'archives et plus de 25 000 objets-témoins de la vie quotidienne en Nouvelle-France, puis du Québec rural jusqu'à la modernisation de la société au début du XXe siècle. Ces collections sont aujourd'hui conservées au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.

-

Traditions de Noël en Acadie

La fête de Noël a significativement évolué chez les Acadiens depuis le milieu du XIXe siècle. D'une fête simple, essentiellement religieuse, elle est devenue, comme partout ailleurs en Amérique du Nord, une grande célébration de la consommation. C'est dans les années 1870 que cette transition s'est enclenchée avec l'introduction graduelle dans les mœurs acadiennes de Santa Claus, de l'arbre de Noël, du bas de Noël et de l'échange de cadeaux. Ces nouvelles traditions sont venues directement ou indirectement de la Nouvelle-Angleterre où elles se sont développées à partir du début du XVIIIe siècle. De nos jours, à l'exception de certaines traditions alimentaires, peu de choses distinguent le Noël acadien de celui célébré dans les autres communautés culturelles de l'Est canadien.

-

Un homme et son péché, de Claude-Henri Grignon

Le roman Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon, publié en 1933, a été immortalisé à travers de nombreuses adaptations à la radio, au théâtre, à la télévision, au cinéma et même en bande dessinée. Les récits gravitant autour de l’avaricieux Séraphin et de la pauvre Donalda rendent hommage à la société traditionnelle canadienne-française de la fin du XIXe siècle, à sa ruralité, à sa culture et à sa langue. Afin d’assurer la pérennité de l’ensemble de l’œuvre de Grignon, la Ville de Saint-Jérôme inaugurait en 2009 l’Espace Claude-Henri-Grignon, lieu d’exposition mettant en valeur de nombreux documents d’archives et des objets ayant appartenu à l’auteur d’un des téléromans les plus populaires de notre histoire télévisuelle : Les belles histoires des pays d’en haut. La popularité des fictions écrites par Grignon a traversé le temps et, encore de nos jours, bien des Québécois savent qui est Séraphin Poudrier et connaissent sa célèbre exclamation « viande à chien ! ».

Images

-

Adoptez un arbre.

-

Publicité J.-A. Royer

-

Publicité Wilfrid Lég

aré -

Publicité annonçant l

a mise en vente...

-

Publicité annonçant l

a mise en vente... -

Publicité imprimée de

Molson (en ang... -

Publicité de BGC de M

ontréal Publici...Article :

Débuts de la chanson populaire enregistrée au Canada français -

Publicités annonçant

les enregistrem...Article :

Débuts de la chanson populaire enregistrée au Canada français

-

Monument commémoratif

de Dollard des...Article :

Dollard des Ormeaux -

Monument Dollard des

OrmeauxArticle :

Dollard des Ormeaux -

Publicité pour le can

al 2 en 1966-19...Article :

Femme d’aujourd’hui, une émission télévisée marquante -

Parc de La Vérendrye

-

Vue rapproche de l'il

lustration orna... -

Publicité pour le gin

de Kuyper, par...Article :

Le Chien d’Or -

«3 meubles en un seul

»Article :

Métier d’ébéniste au Québec -

Publicité de M. A. Bé

langer, ébénist...Article :

Métier d’ébéniste au Québec

-

Chemin de croix et gr

otte à Notre-Da...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Foule de pèlerins à N

otre-Dame-du-Ca...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Grotte du sanctuaire

de Notre-Dame-d...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Lac Sainte-Marie avec

îlot où se dre...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec

-

Lac Sainte-Marie, san

ctuaire du Cap-...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Lac Sainte-Marie, san

ctuaire du Cap-...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Pont des chapelets du

sanctuaire de ...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Procession de pèlerin

s autour du lac...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec

-

Processions sur le po

nt des chapelet...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Réplique du tombeau d

u Christ Notre-...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Sanctuaire de Notre-D

ame-du-Cap, Cap...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec -

Sanctuaire de Notre-D

ame-du-Cap, Cap...Article :

Pèlerinage du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, au Québec

-

M. l'abbé Antoine Des

chambault, memb...Article :

Radio privée francophone du Manitoba -

Publicité, Visites Ré

serve ouverte, ...Article :

Robert-Lionel Séguin, révélateur de la civilisation traditionnelle des Québécois -

Cabane à sucre Lecler

c à Neuville, Q...Article :

Temps des sucres au Québec

Documents PDF

-

Publicités associées à Noël dans Le Canard, journal satirique québécois du XIXe siècle

Article :

Célébrations de Noël