Articles

-

La Champagne-Ardenne, terre de fondateurs de la Nouvelle-France

Fait remarquable, c’est de la Champagne-Ardenne que sont venus quelques-uns des fondateurs les plus notables de l'Amérique française, en particulier pour Ville-Marie/Montréal. Même si l'apport numérique a été modéré: environ 2,5% du total des habitants. A peu près la même chose que la Bourgogne, un peu plus que la Franche-Comté et un peu moins que la Lorraine, toutes des régions limitrophes. Rien d’anormal étant donné sa position géographique éloignée de l'océan. Depuis l’an 2000, les initiatives se multiplient dans l’ancienne province de Champagne, afin de rappeler l’importante contribution de cette région à l’essor du fait français en Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

-

Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur en Nouvelle-France

Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, est un personnage marquant de l’histoire de la Nouvelle-France. Grand administrateur, figure de proue du commerce des fourrures, il a contribué à une large expansion du territoire de la Nouvelle-France. Gouverneur de 1672 à 1682, puis de 1689 à 1698, il a représenté pendant près de vingt ans le roi de France Louis XIV dans l’immense Amérique du Nord française et a repoussé victorieusement l’attaque des Anglais sur Québec en 1690. Il est l’un des personnages les plus connus de l’histoire de la Nouvelle-France au Québec, où son rôle a été maintes fois souligné. Par contre, en France, il est resté dans l’ombre jusqu’à une date récente.

-

Patrimoine de la Nouvelle-France à Rochefort

Ville nouvelle du XVIIe siècle, Rochefort fut fondée en 1666 par Louis XIV pour offrir à la Marine un arsenal au débouché du fleuve Charente. Cette fondation répondait aussi à la nécessité de se doter d’une plateforme d’expansion coloniale vers la Nouvelle-France. Frappé d’obsolescence au XIXe siècle, l’arsenal vécut au siècle suivant un déclassement qui l’a mis à l’abri des destructions. Son patrimoine bâti d’exception supporte depuis un quart de siècle le renouveau de la ville. Rochefort mise aujourd’hui sur son passé pour faire face, grâce au tourisme et à la culture, aux rudes mutations économiques qui ne cessent de l’affecter.

-

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons : joyau méconnu de la Nouvelle-France ontarienne

Le site historique Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons situé au bord de la rivière Wye (anciennement Isiaragui en langue huronne), un affluent de la baie Georgienne, témoigne avec fierté d’un des chapitres les plus dramatiques de l’histoire de la Nouvelle-France. La reconstitution contemporaine des vingt-deux édifices entourés d’une palissade qui fait revivre les dix ans d’existence de cette mission jésuite fortifiée (1639-1649) représente un étrange paradoxe. En effet, la rencontre marquée par des conséquences tragiques de deux peuples fondateurs du Canada, les Ouendats (ou Hurons) et les Français, est commémorée dans une région aujourd’hui très anglophone, par un organisme de langue anglaise, Huronia Historical Parks/Parcs historiques de la Huronie, où œuvre quelques francophones et personnes bilingues. Ce site historique en terre ontarienne n’en demeure pas moins un joyau du patrimoine français des tout débuts du Canada.

-

Aboiteaux acadiens

Le terme aboiteau est devenu synonyme du peuple acadien, tellement cette technologie est intimement liée à la naissance et à l'évolution de celui-ci, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis la Déportation acadienne des années 1750, cette pratique agricole a été maintenue dans certaines régions acadiennes. Les aboiteaux ont cependant acquis une valeur symbolique pour la communauté acadienne qui continue d'en cultiver et d'en perpétuer la mémoire. Pendant toute la période coloniale, les Acadiens furent les seuls à cultiver, de façon aussi importante, des terres situées sous le niveau de la mer en Amérique du Nord. La fécondité exceptionnelle de ces terres a été à la base de la prospérité de la communauté acadienne avant 1755. De plus, ces réalisations d'envergure étaient des projets communautaires, ce qui les différencie de projets semblables entrepris ailleurs dans le monde. Ces corvées communautaires ont contribué à forger l'identité acadienne.

-

Adaptation à l’hiver : l’exemple des transports

L'hiver québécois est long et rigoureux. Lorsque les premiers Français se sont établis sur les rives du Saint-Laurent, l’adaptation à l’hiver représentait pour eux un défi de taille. Tous les aspects de leur vie ont été touchés : agriculture et alimentation, transports, habitation, vêtement, relations humaines et culture. Les Amérindiens ont grandement facilité leur adaptation. Puis, de génération en génération, l’ingéniosité des habitants et leur volonté d’atténuer les contraintes de l’hiver ont suscité l’invention d’outils et d’équipements plus performants, ainsi que l’apparition de nouvelles façons de faire. Aujourd’hui, il est possible de poursuivre à peu près les mêmes activités à l’année longue, une situation inconcevable il n’y a pas si longtemps. L’adaptation progressive à l’hiver marque notre histoire, notre patrimoine; elle meuble aussi nos musées et nos mémoires.

-

Alexis de Tocqueville et le Bas-Canada en 1831

Les écrits d'Alexis de Tocqueville comptent de multiples pages consacrées à la population, à la destinée historique et à la situation politique et culturelle du Bas-Canada dans l’Empire britannique. Ces pages proposent de sagaces observations et des analyses lucides sur ces sujets. Alexis de Tocqueville (1805-1859) est particulièrement réputé pour son chef-d’œuvre De la démocratie en Amérique (1835), qui présente une brillante analyse de l’irrésistible avènement de la société démocratique des jeunes États-Unis d’Amérique. Dans cet ouvrage, Tocqueville examine de façon perspicace une civilisation caractérisée par le désir de l’égalité, l’individualisme parfois forcené et la tyrannie toujours possible de la majorité. L’ouvrage repose sur des observations méthodiques, engrangées au cours d’un périple de neuf mois dans tout le pays (du 9 mai 1831 au 20 février 1832) avec un collègue magistrat, Gustave de Beaumont. On sait moins que les deux voyageurs ont aussi séjourné au Bas-Canada du 23 août au 2 septembre 1831, parce que ce séjour n’a pas inspiré à Tocqueville un ouvrage spécifique.

-

Alfred Laliberté (1878-1953) : la sculpture au service de l’histoire et de l’ethnologie

Alfred Laliberté a bel et bien été le « grand sculpteur du terroir » canadien-français. Faisant véritable œuvre d’ethnologue, il a coulé dans le bronze, pour les générations futures, quelque 214 statuettes qui témoignent des légendes, métiers et coutumes d’antan. Élevés en l’honneur des gloires nationales, ses monuments commémoratifs – qui ornent aujourd’hui plusieurs places publiques de la province – rappellent les élans patriotiques de la société québécoise au cours des premières décennies du XXe siècle. Saluée par la critique du vivant de l’artiste, sa production fait désormais l’orgueil des principaux musées canadiens et québécois.

-

Amérique française de Chateaubriand : voyage et littérature

Le voyage de Chateaubriand aux Etats-Unis et sur la frontière canadienne en 1791 fut un voyage initiatique qui a marqué toute son œuvre. Son chant du Nouveau Monde décliné dans ses romans et ses récits en a fait, pour les générations romantiques du XIXe siècle, « l’inventeur de l’Amérique » et, plus particulièrement, le réinventeur de la Louisiane. En récapitulant et en magnifiant les expériences des explorateurs, des missionnaires, des voyageurs et des naturalistes des débuts de la Nouvelle-France jusqu'à son époque, son oeuvre a donné le goût de l’Amérique à de nombreuses générations d’Européens. C’est ainsi que Chateaubriand appartient pleinement au patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Amérique française enracinée à Versailles

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, le parc du château de Versailles accueille près de 10 millions de visiteurs chaque année. En 1999, une tempête dévastatrice a mis en évidence l’attachement des Français à ce patrimoine mais également celui des Canadiens et des Québecois, qui se sont mobilisés pour y planter leur arbre emblème. La restauration de ce « lieu de mémoire » a fourni l’occasion d’une relecture de l’histoire qui révèle la complexité des appropriations liées au patrimoine. Du point de vue des gouvernements du Québec et du Canada, les relations avec la France y prennent sens de manières différentes et les rituels de replantation d’arbres organisés après la tempête en montrent toute la portée identitaire.

-

Astrolabe de Champlain : parcours d'un objet mythique du patrimoine canadien

Un astrolabe ayant vraisemblablement appartenu à l’explorateur Samuel de Champlain a été découvert en 1867 près de la rivière des Outaouais. Plus d’un siècle plus tard, cet instrument de précision connu sous le nom d’« astrolabe de Champlain » est devenu l’un des objets patrimoniaux les plus valorisés au Canada. Il fait aujourd’hui partie de l’exposition permanente que le Musée canadien des civilisations consacre à l’histoire du pays. Le parcours singulier de cet objet-icône de l’histoire canadienne ressemble à un conte dont Champlain et l’astrolabe sont tour à tour les héros. Nous vous proposons de découvrir comment cet instrument de navigation du XVIIe siècle a pu acquérir un tel statut patrimonial.

-

Baron de Lahontan

Après avoir connu un succès considérable en Europe lors de leur parution en 1702-1703, les trois livres de Lahontan , principalement inspirés du long séjour qu'il a effectué en Nouvelle-France de 1683 à 1693, connurent une longue éclipse. Ils ont été redécouverts dans les années 1970 et sont alors apparus comme indispensables pour mieux comprendre l'évolution de la forme littéraire des relations de voyage et le courant libertaire qui a gagné l'Europe des «Lumières» au 18e siècle. Cette œuvre constitue également un précieux témoignage sur l'histoire du Régime français. Lahontan, anti-héros dont la fortune médiatique n'a rien de comparable à celle de Champlain ou d'autres figures mythiques de la Nouvelle-France, a produit une œuvre qui continue de nourrir notre compréhension du patrimoine culturel et de l'histoire.

-

Beaubassin, vestiges de l’Acadie historique

Pour le voyageur qui passe aujourd'hui dans la région de Fort Lawrence, petit village agricole sis à la frontière qui sépare la province de la Nouvelle-Écosse de celle du Nouveau-Brunswick, il est difficile d'imaginer que cette région a été le théâtre d'événements marquants aux XVIIe et XVIIIesiècles. Pourtant, c'est là que s'est joué le sort d'un grand nombre d'Acadiens et d'Acadiennes de cette époque. Depuis 2007, l'agence Parcs Canada organise des fouilles archéologiques publiques à cet endroit en vue de faire découvrir à toute personne intéressée par cette activité le riche passé de la région. Ce projet permettra de jeter un peu de lumière sur le premier siècle de présence européenne dans cette région connue à l'époque acadienne sous le nom de Beaubassin ou Mésagouèche.

-

Béluga du Saint-Laurent

Depuis les années 1980, citoyens et communautés de chercheurs ont lancé un cri d’alarme afin de protéger le béluga du Saint-Laurent. Depuis lors, cette petite baleine blanche à l’allure sympathique est devenue un symbole mondial de la faune menacée. Aujourd’hui, le béluga fait l’objet de nombreuses études scientifiques, et, bien qu’il jouisse de plusieurs mesures de protection, il est encore menacé de disparition. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. En 1920, par exemple, une lutte sanguinaire s’est engagée pour réduire le nombre de bélugas, alors considérés comme l’ennemi des pêcheurs. On les accusait de manger les morues, les saumons et autres poissons d’intérêt commercial. La place du béluga dans la vie des communautés humaines du Saint-Laurent et sa valeur en tant que ressources naturelles à exploiter, ou patrimoine à préserver, se sont donc beaucoup modifiées au fil du temps.

-

Bières, brasseurs et brasseries au Québec

La bière est la boisson alcoolique la plus consommée au Canada et au Québec. Boire de la bière est une tradition qui a pris racine au temps de la Nouvelle-France; le métier de brasseur est donc l'un des plus anciens pratiqués sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Les conditions d'exercice de ce métier, ainsi que la popularité de la bière, se transforment cependant sous l'impulsion britannique, quand l'industrie de la bière prend véritablement son envol avec la fondation de la première grande brasserie de l'ère moderne, la brasserie Molson. À la faveur de la Révolution industrielle, la bière devient un produit de consommation de masse, fabriqué et emballé en usine, puis distribué au moyen de réseaux de plus en plus sophistiqués. De nos jours, les microbrasseries revalorisent les pratiques de brassage artisanal, tandis que plusieurs festivals font découvrir et apprécier les variétés de cette boisson très ancienne.

-

Castor

Le castor, petit animal robuste et laborieux, a été officiellement reconnu comme emblème du Canada en 1975. Depuis 1937, sa présence sur les pièces de cinq cents rappelle le rôle prédominant qu’il a joué dans l’économie de la Nouvelle-France, puis de la colonie britannique du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles, alors que les chapeaux confectionnés en feutre tiré de sa fourrure étaient très prisés par les Européens. Animal emblématique de certains groupes amérindiens, le castor est représenté dans de nombreuses armoiries comme celles de la Compagnie de la baie d’Hudson, au XVIIe siècle, et de la Ville de Montréal au XIXe siècle. Il apparaît également sur le premier timbre-poste canadien créé en 1851. De nos jours, le castor, à l’instar de la feuille d’érable, constitue une image fortement évocatrice de l’identité canadienne.

-

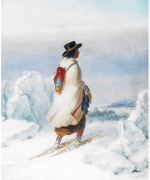

Ceinture fléchée

La ceinture fléchée est un symbole vestimentaire fort de la culture francophone d'Amérique. Cet objet a connu un usage quasi généralisé pendant environ un siècle, soit de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, avant de subir un déclin lié à celui du commerce des fourrures. Par la suite, ce « chef-d'œuvre de l'industrie domestique au Canada », comme l'écrivait E.-Z. Massicotte, a toujours été associé aux cultures traditionnelles canadiennes-françaises et métisses. Aujourd'hui, des passionnés se sont investis dans la sauvegarde de cette pratique. Grâce à des artisanes et des artisans qui continuent à tisser des ceintures selon la tradition, cette technique exclusive reste vivante.

-

Célébrations de Noël

La fête de Noël n’a pas été de toujours le foyer d’attention des Canadiens français pendant les mois de décembre et janvier. Jusque tard dans le XIXe siècle, la fête du Nouvel An représentait la grande célébration collective hivernale. C’est, assez étonnamment, sous l’action conjointe des prêtres catholiques et des marchands que Noël va peu à peu remplacer le jour de l’An dans le cœur de la population. Seulement, alors que le clergé cherchait à imposer la figure du petit Jésus, c’est finalement le père Noël qui va bientôt devenir le symbole par excellence du temps des Fêtes.

-

Centre Morrin à Québec

Le Centre Morrin est un centre culturel de langue anglaise situé à Québec. Son histoire illustre les changements survenus dans les relations entre les francophones et les anglophones au cours des deux derniers siècles. L’édifice, de style néo-palladien, est un lieu historique national du Canada qui a déjà abrité une prison, un collège presbytérien et la plus ancienne société savante du pays. Au cours des dernières décennies, le lieu a pris une importance symbolique pour plusieurs citoyens de la minorité anglophone de la région, qui ont milité en faveur de sa préservation et de son développement.

-

Cercles de Fermières du Québec

Créés en 1915 par le ministère de l’Agriculture, les Cercles de Fermières du Québec devaient à l’origine servir de rempart contre les effets néfastes engendrés par l’urbanisation et la modernisation de la société. Dès leur fondation, les Cercles ont eu comme objectif de veiller à la transmission du patrimoine culturel et artisanal du Québec. Ils se sont aussi donné comme mission l’amélioration des conditions de vie des femmes et le bien-être de la communauté. Leur longue histoire, parfois mouvementée, témoigne d’une ferme volonté de poursuivre ces deux aspects de leur mission, en dépit des nombreux défis qui se sont dressés sur leur route. Malgré une baisse importante de leurs effectifs au cours des trente dernières années, les Fermières continuent d’agir aujourd’hui comme gardiennes des traditions et de la justice sociale.

-

Chanson traditionnelle française en Ontario

La chanson traditionnelle française demeure l’élément du folklore traditionnel le plus dynamique et le mieux documenté chez les francophones de l’Ontario. En plus du nombre impressionnant de chansons qui ont été recueillies et cataloguées par les folkloristes, la chanson continue de faire partie des fêtes familiales et communautaires à travers les régions francophones de la province. Depuis les refrains entonnés par les premiers voyageurs jusqu’aux festivals culturels contemporains, en passant par les chansons accompagnant les travaux dans les camps de bûcherons, la chanson traditionnelle a toujours reflété les facteurs historiques de peuplement des diverses régions de la province. Plus que tout autre élément de la tradition orale, elle a joué un rôle important dans l’expression identitaires et l’appartenance culturelle des Franco-ontariens. Elle constitue un élément clé de la mémoire collective.

-

Chasse à l’orignal

La chasse à l’orignal occupe une place importante dans l’histoire et les traditions québécoises et canadiennes-françaises. Roi des forêts d’Amérique du Nord, gibier fabuleux, cet animal à l’allure puissante et à l’imposant panache incarne la force et l’endurance. Sa chasse a longtemps été non seulement une nécessité liée à la survie alimentaire, mais aussi un rite de passage pour les jeunes hommes. Depuis le milieu du XXe siècle, elle est devenue une activité essentiellement sportive et récréative, qui demeure encore fort appréciée de nos jours, tandis que l’on continue d’admirer la force symbolique et la charge mythique associées à l’orignal.

-

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

La province de Québec est le berceau du cheval canadien, la plus ancienne race de chevaux en Amérique du Nord. Ce cheval patrimonial, aussi appelé « cheval canadien-français » ou « petit cheval de fer », a fait l’objet de nombreux efforts de conservation depuis la fin du XIXe siècle : on a alors établi formellement ses caractères distinctifs et on a créé des organismes visant à garantir la race. Depuis 1999, il est reconnu au niveau provincial comme race du patrimoine agricole du Québec, rejoignant ainsi la vache canadienne et la poule chantecler. Il a aussi été nommé Cheval national du Canada par le Parlement canadien en 2002. Il est même devenu un archétype; en octobre 2007, le ministère des Transports du Québec a modifié tous les panneaux de signalisation québécois comportant un cheval pour y reproduire la silhouette du cheval canadien. Malgré tout, cet important représentant de notre patrimoine animalier est encore mal connu et menacé.

-

Citadelle de Québec

La Citadelle de Québec est la plus importante fortification construite au Canada encore administrée par des militaires en service actif. Érigée au sommet du Cap-Diamant, elle est adjacente aux Plaines d'Abraham et s'intègre au système des anciennes fortifications de la ville. La Citadelle fut construite par les Britanniques au début du XIXe dans le but de protéger Québec contre une éventuelle invasion américaine. De nos jours, le Royal 22e Régiment des Forces canadiennes y tient garnison et elle abrite l'une des résidences officielles du Gouverneur général du Canada. La Citadelle de Québec est reconnue comme lieu historique national du Canada.

-

Collection Chauveau

La collection Chauveau est un témoignage inestimable sur la vie intellectuelle au XIXe siècle, sur une personnalité marquante de son temps et sur la constitution des premières bibliothèques publiques au Québec. Le classement d’une bibliothèque ou d’une collection du passé à titre de patrimoine n’est pas chose courante au pays du Québec. De fait, celle composée par le premier ministre Pierre-Joseph-Olivier Chauveau au cours du XIXe siècle est la première à laquelle on ait accordé un tel statut patrimonial, assorti des obligations qui en découlent, c’est-à-dire conservation en l’état, mais aussi en bon état, obligatoirement en territoire québécois à moins d’une permission gouvernementale, inaliénabilité et protection assurée par l’État.

-

Collection Coverdale

Composée de plusieurs milliers d’objets, la collection Coverdale est l’une des plus importantes dans l’histoire de la conservation patrimoniale au Canada. Rassemblé de 1928 à 1949 par William H. Coverdale, président de Canada Steamship Lines, ce vaste corpus contient des objets ethnographiques, des pièces archéologiques et des œuvres d’iconographie ancienne. La collection est connue principalement pour la représentation qu’elle offre de l’histoire canadienne et de la vie traditionnelle au Canada français.

-

Collections du Séminaire de Québec : un patrimoine pour l’histoire de l’Amérique française

Les collections du Séminaire de Québec constituent l’une des collections muséologiques québécoises les plus significatives en raison de la qualité des objets, des œuvres et des documents qu’on y trouve. Le fait que ces collections aient été conservées et développées par une même institution pendant plus de trois siècles dans un même lieu, afin de servir d’outils de développement pour la formation d’une élite francophone, confère à l’ensemble une valeur d’unicité. Confiés depuis 1995 au Musée de la civilisation du Québec, ces œuvres, ces objets et ces documents témoignent de l’histoire et de l’évolution de la culture française en Amérique. Le patrimoine du Séminaire de Québec permet donc de porter un regard unique sur l’histoire de l’Amérique française. C’est pourquoi les archives du Séminaire de Québec sont inscrites depuis 2007 au prestigieux registre du programme Mémoire du monde de l’UNESCO.

-

Collège royal de La Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada

Plusieurs figures centrales des premières décennies de la Nouvelle-France et de l’Acadie ont étudié ou enseigné au collège jésuite de La Flèche, telles que le premier évêque de la colonie, François Montmorency de Laval, le promoteur de la fondation de Montréal, Jérôme Le Royer de la Dauversière, et plusieurs missionnaires jésuites, dont deux saints martyrs canadiens, Isaac Jogues et Gabriel Lalemant. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce collège situé dans l’ancienne province française de l’Anjou se distingue nettement des autres centres de recrutement missionnaire à destination de l’Amérique. Le collège jésuite de La Flèche a donc joué un rôle clé dans l’épopée missionnaire de la Nouvelle-France et de l’Acadie, ainsi que dans la création de l’Église canadienne.

-

Colline du Calvaire d’Oka

La colline du Calvaire d’Oka est un site patrimonial important, mais quelque peu oublié aujourd’hui. Il est situé au cœur du parc national d’Oka, à l’ouest de l’île de Montréal. La construction de ce chemin de croix remonte aux années 1740, au moment où la Nouvelle-France atteint son apogée. Il prend la forme d’un sentier forestier conduisant à trois chapelles juchées au sommet et le long duquel s’échelonnent quatre oratoires. Au départ, les missionnaires s’en servent pour enseigner aux néophytes amérindiens les moments forts de la Passion du Christ. Puis, au XIXe siècle, le calvaire d’Oka devient l’un des plus importants lieux de pèlerinage du Québec. Depuis 1974, les autorités du parc d’Oka cherchent à protéger le caractère unique de ce site et à mettre en valeur ce joyau d’architecture religieuse datant de la Nouvelle-France.

-

Contribution des Canadiens français à l’expédition de Lewis et Clark: la mesure d'un continent

Il existe des centaines d'ouvrages consacrés à l'expédition de Lewis et Clark, chargés par le président Jefferson de trouver « la voie de communication par eau la plus directe et la plus praticable pour traverser le continent ». Pour les Américains, le bassin ouest du Mississippi, c'est l'inconnu. Il en va tout autrement pour les Canadiens qui fréquentent cette région depuis les débuts du XVIIIe siècle. Dès 1721, le père Charlevoix s'arrête à Kaskaskia, Cahokia et Natchez; il signale que le Missouri conduit sans doute à la mer de l'ouest. La petite ville de Saint-Louis, située à l'embouchure du Missouri, deviendra le point de départ du corps expéditionnaire de Lewis et Clark. Ils y recrutent des Canadiens familiers avec le Missouri. Ceux-ci agiront comme guides, pilotes, interprètes et chasseurs. Même si on le signale rarement, ils assureront le succès de l'entreprise. À titre d'exemple, Lewis n'entreprend jamais une action importante sans être accompagné de Georges Drouillard qui « mérite la plus haute recommandation », notera-t-il dans son journal au retour de l'expédition. La fameuse expédition de Lewis et Clark appartient sans conteste à l'histoire de l'Amérique française.

-

Coutume de Paris

La coutume de Paris a joué un rôle fondamental dans la définition de l'identité des Québecois. Elle a d'abord formé le cœur de ces « lois et coutumes » qu'ils s'efforcèrent de défendre après la Cession de 1763. Puis, malgré des transformations successives du système juridique, elle a laissé son empreinte, dans l'esprit ou dans la lettre, jusque dans le Code civil du Québec et la structure légale du Canada.

-

Danse de l’aîné célibataire

En Ontario français, particulièrement dans sa partie septentrionale dont l'occupation date d'à peine un siècle, se perpétue avec une vitalité inégalée un rituel du mariage qui sanctionne l'aîné célibataire le jour des noces de son cadet. Parmi toutes les désignations dont on l'affuble, selon les époques et les régions, la « danse sur les bas » ou la « danse dans l'auge » sont les plus courantes. Curieusement, cette pratique, connue dans toute l'Amérique française, n'a été étudiée que récemment et à partir de terrains périphériques, car les populations anciennes qui en forment le cœur l'ont généralement rejetée, comme la France qui en aurait été la courroie de transmission.

-

De Gaulle et « Vive le Québec libre! »

Le 24 juillet 1967, le président français Charles de Gaulle termine son discours sur le balcon de l’hôtel de ville de Montréal par « Vive le Québec libre! ». Cette extraordinaire formule a fait le tour du monde et a contribué à mettre le Québec sur la carte, tout particulièrement celle de la France. Cet événement n’est pas l’aboutissement normal des relations entre la France et le Québec, mais se situe plutôt en rupture complète avec ceux qui ont précédé, et ce, depuis la reprise des relations commerciales en 1855. Pour la première fois, un visiteur français décide de venger la défaite de 1763 en faisant fi des susceptibilités d’Ottawa, de Londres ou de Washington, qu’il irrite néanmoins. De cet événement date l’étroitesse des relations franco-québécoises, maintenues par les gouvernements successifs.

-

Découvrir le patrimoine artistique de l’église de l’Annonciation d’Oka

L’église de l’Annonciation d’Oka, au cœur du site patrimonial d’Oka cité par le gouvernement du Québec en 2001, est située sur les rives du lac des Deux-Montagnes, près de Montréal. De style éclectique empruntant à plusieurs courants ornementaux et architecturaux, elle fut érigée entre 1879 et 1883. Elle se distingue par la richesse ornementale de sa façade, par son clocher monumental et son contraste lumineux de pierres rosâtres et de pierres plus pâles. Fermée aux touristes entre 1973 et 1985, elle regagne en popularité au début des années 1990 sous l’impulsion de Claude Grenier, le curé de la paroisse qui organise des visites guidées. Aujourd’hui, la Fabrique de la paroisse voisine de Saint-François d’Assise a pris le relais. Elle offre durant l’été des visites historiques pour faire découvrir l’impressionnant patrimoine artistique de l’église de l’Annonciation d’Oka.

-

Dollard des Ormeaux

Adam Dollard des Ormeaux, ce personnage emblématique de l’histoire de la Nouvelle-France, a fait l’objet d’un culte patriotique exceptionnel. Le combat qu’il a mené avec une poignée de compagnons contre une armée iroquoise, en 1660, a marqué la mémoire collective. Les célébrations entourant son « exploit du Long-Sault » ont culminé des années 1920 aux années 1960 et ont pris de multiples formes, notamment la fête de Dollard, célébrée chaque année au Québec le même jour qu’on fête ailleurs au Canada la reine Victoria. Toutefois, le remplacement de cette fête par la Journée nationale des patriotes, depuis 2003, indique que la représentation du personnage et de son exploit n’ont plus la même portée. On peut se demander dans quelle mesure Dollard des Ormeaux fait encore partie du patrimoine de l’Amérique française.

-

Dossier patrimoine la Vérendrye

-

Dossier patrimoine Radisson

-

Drapeau de Carillon

En 1832, quelques années avant la Révolte de 1837-38, les membres du parti Patriote adoptent un drapeau arborant trois bandes horizontales (verte, blanche et rouge). Après la défaite, la pendaison des Patriotes et la publication du rapport Durham, les Canadiens français se retrouvent à la recherche d'un nouveau drapeau national n'ayant pas le caractère révolutionnaire de ce drapeau tricolore. Quelques années plus tard, lors du défilé du 24 juin 1848 à Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste présente à la foule un drapeau qui aurait été témoin de la victoire de Montcalm sur l'armée britannique à Carillon, en 1758. Ce drapeau frappe l'imaginaire du peuple qui, même s'il ne l'adoptera pas comme tel, lui vouera un culte au point d'influencer l'allure définitive du drapeau québécois.

-

Église Notre-Dame-des-Victoires à Québec

L’église Notre-Dame-des-Victoires, dont la construction a débuté en 1688, s’élève à l’endroit considéré comme étant le berceau de l’Amérique française. En effet, sur ce même emplacement, Samuel de Champlain érigeait son Habitation en 1608, acte fondateur de l’histoire de la ville de Québec et du Canada. Le nom de l’église rappelle deux victoires remportées contre les Anglais, lors de tentatives infructueuses de prendre Québec, en 1690 et 1711. Les bombardements qui précédèrent la prise de Québec par les troupes de Wolfe en 1759 laissèrent en ruines de nombreux bâtiments de la Place-Royale, dont cette église. Par la suite, les nombreuses rénovations réalisées pour assurer la survie du monument en ont transformé l’aspect extérieur. Mise en valeur par un système d’éclairage depuis 2008, en l’honneur du 400e anniversaire de la fondation de Québec, l’église Notre-Dame-des-Victoires témoigne aujourd’hui de plus de trois siècles de patrimoine architectural.

-

Escaliers de Québec

Les escaliers publics sont un aspect incontournable de la culture urbaine de Québec. Difficile de se déplacer à pied sans les éviter. Avec leurs centaines de marches et de paliers, ils constituent des lieux de passage à la fois discrets et essentiels dans une ville où la topographie condamne ses résidents à monter et descendre sans cesse. Ils ont accompagné le développement des quartiers centraux, ils participent à la vivacité de leur quotidien, et ils contribuent à leur charme. À une époque où l'on se soucie d’environnement et de revitalisation du centre-ville, ces escaliers continuent de jouer un rôle important, autant pour les résidents que pour les visiteurs. Ils constituent des témoins de l'histoire de la ville, comme ils ont marqué certaines ruptures géographiques et sociales.

-

Étienne Brûlé, premier Franco-Ontarien

Étienne Brûlé, truchement ou interprète de Samuel de Champlain, est un personnage peu connu de l'histoire de la Nouvelle-France. Il n'a laissé aucuns écrits et on connaît, de son vivant, que très peu de choses à son égard. Son récit de vie, aussi mince soit-il, a cependant fait l'objet d'une métamorphose intéressante au cours des 400 dernières années. Présenté parfois comme traître, parfois comme héros, Brûlé fascine par ses scandales, ses exploits, et par le mystère qui entoure sa mort. Il est aujourd'hui célébré comme le premier Français à avoir habité le territoire de la province de l'Ontario actuelle et certains voient en lui le premier Franco-Ontarien.

-

Festivals régionaux au Québec

Si Montréal a la réputation d'être une ville de festivals, on peut en dire autant du Québec tout entier. Ancrés dans la culture et dans le quotidien des Québécois, s'enracinant dans une longue tradition de fêtes foraines, les festivals s'égrènent tout au long de l'année dans plusieurs centaines de villes et de villages de la province. Environ la moitié de ces rassemblements populaires sont de type saisonnier (festival d'été ou carnaval d'hiver, par exemple), l'autre moitié s'appuyant plutôt sur des expressions culturelles, des manifestations sportives, ou encore sur une caractéristique ou une identité locale particulière. Dans de nombreuses régions, ces événements servent à soutenir la vie communautaire et le développement économique. Les festivals s'avèrent sans contredit un élément constitutif original du patrimoine culturel immatériel du Québec.

-

Filles du roi, mères de la nation québécoise

Méconnues, les Filles du roi qui ont immigré en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 souffrent encore de la mauvaise réputation qu’on leur a faite injustement. En effet, certains commentateurs ont pris plaisir à les qualifier de « filles de joie », malgré la fausseté maintenant démontrée de cette affirmation. Les commémorations du 350e anniversaire de l’arrivée des premières d’entre elles, qui se sont déroulées tant en France qu’au Québec en 2013, avaient pour but de rappeler leur inestimable contribution au développement de la fragile colonie qu’était alors la Nouvelle-France. Ces célébrations ont aussi mis en valeur leur rôle de « mères de la nation québécoise », titre bien mérité puisqu’elles sont à l’origine d’une grande partie de la population du Québec contemporain.

-

Forges du Saint-Maurice

Les vestiges de la première entreprise industrielle du fer au Canada, demeurée en activité de 1730 à 1883, sont conservés et mis en valeur au Lieu historique national Les-Forges-du-Saint-Maurice, situé à 15 kilomètres au nord de Trois-Rivières. Une plaque commémorative déposée sur le site dès 1923 par la Commission des Lieux et Monuments historiques du Canada signale d'ailleurs la reconnaissance précoce de l'importance des forges du Saint-Maurice dans l'histoire du Canada. Les recherches historiques et archéologiques initiées au cours des années 1960 par le ministère des Affaires culturelles du Québec, et prolongées par Parcs Canada depuis 1973, ont fait découvrir la richesse de l'héritage français de ce témoignage du patrimoine industriel dans la région. Elles montrent notamment que la formation de l'établissement s'inspire largement des technologies en usage dansles anciennes forges françaises.

-

Fort Jacques-Cartier : un site oublié

Construit à la hâte au lendemain de la prise de la ville de Québec par l’armée britannique en 1759, le fort Jacques-Cartier fut un quartier d’hiver, ainsi qu’un lieu d’entreposage important pour l’armée française postée dans la région de Québec. Il fut aménagé avec des ressources matérielles et financières limitées et les modes de construction employés, témoins de cette réalité, en font un exemple unique en Amérique. Il s’agit là de la seule fortification de campagne française construite pendant la guerre de Sept Ans et dont il nous reste des traces archéologiques tangibles. Aujourd’hui, le cap sur lequel le fort est construit est en proie à une importante érosion et l’intégrité du site est menacée. Déjà, certains vestiges ont été emportés au bas du cap et ces dommages sont irréversibles.

-

Fort-Témiscamingue-Obadjiwan : lieu de rencontres et d'échanges

Le Lieu historique national du Canada du Fort-Témiscamingue-Obadjiwan illustre l’importance de la traite des fourrures dans l’économie canadienne et témoigne de la rivalité franco-anglaise pour le contrôle de ce commerce. Il joue également un rôle central dans la définition identitaire des habitants du Témiscamingue, qu’ils soient d’origine anishinabe (algonquine), française ou anglaise. Cet endroit est fréquenté depuis 6 000 ans. Il a servi de lieu de rencontre et d’échange aux Anishinabes, aux voyageurs français et anglais qui se sont livrés à la traite des fourrures, aux colons canadiens-français du Témiscamingue. Devenu aujourd'hui lieu touristique, le site fonctionne dans un esprit de gestion conjointe entre Parcs Canada et la Timiskaming First Nation en vertu d’une entente de partenariat sur le point d'être conclue. Cette entente a pour objectif d'offrir aux visiteurs un programme d’interprétation pluriculturel.

-

Forteresse de Louisbourg : un rendez-vous avec l’Histoire

Vue du large, la Forteresse de Louisbourg se dresse sur une péninsule basse située sur la rive nord-est de l'île du Cap-Breton, comme si elle surgissait de la mer. Par voie terrestre, le long de la route 22 à partir de Sydney, les quelques cinquante bâtiments de ce pittoresque complexe historique créent une impression tout aussi forte, tels des survivants d'une autre époque. En y regardant de plus près, le visiteur s'aperçoit que cet ensemble évoquant le XVIIIe siècle, presque entièrement entouré de fortifications, semble là depuis plusieurs siècles. Bien sûr, il n'en est rien, puisqu'il s'agit d'une reconstitution de Louisbourg au cinquième de la ville fortifiée originale qui comptait 250 édifices érigés par des colons français entre 1713 et 1745. Cet ambitieux projet de reconstruction a été élaboré dans la seconde moitié du XXe siècle et réalisé entre 1961 et 1975, afin de créer une attraction touristique culturelle d'importance au Canada atlantique et de susciter intérêt et fierté à l'égard d'un pan alors peu connu de l'histoire du Canada.

-

Fortifications au Québec, un patrimoine archéologique

Le Québec est aujourd'hui jalonné de plusieurs fortifications ou vestiges de ce qui fut jadis des places fortes, témoins de l'histoire militaire de la Nouvelle-France à nos jours. Intimement liées au contexte politique et socio-économique de la colonie, ces fortifications sont de véritables livres ouverts permettant de redécouvrir le passé. L'archéologie, à travers une démarche visant à replacer les découvertes réalisées sur ces sites dans leur cadre historique, permet une lecture approfondie de ces vestiges perdus et retrouvés. Il devient alors possible de retracer la démarche des ingénieurs militaires et des artisans concepteurs de ces ouvrages, de positionner ces lieux à l'intérieur des stratégies de défense de l'époque, mais aussi de voir dans quel état se trouvait la colonie à un moment donné de son histoire.

-

Forts Beauséjour et Gaspareaux en Acadie

En 1713, l’Acadie échappe à la France pour être cédée à l’Angleterre en vertu du traité d’Utrecht. Jusqu’en 1763, alors que la Nouvelle-France passe définitivement aux mains de l’Angleterre, la France va maintes fois tenter de reconquérir l’Acadie perdue. Pendant un demi-siècle, la péninsule acadienne sera donc le théâtre de violents conflits entre ces deux puissances européennes en raison de sa grande valeur stratégique. Aujourd’hui, de nombreux vestiges archéologiques témoignent de cette période mouvementée. Parmi ceux-ci, les sites des forts Beauséjour et Gaspareaux ont été désignés Lieu historique national par le gouvernement fédéral dans les années 1920. La mise en valeur patrimoniale de ces deux places fortes révèle deux facettes d’une même période historique et deux façons de rappeler cet épisode critique du fait français en Amérique.

-

Forts et châteaux Saint-Louis (Québec)

Le site des forts et châteaux Saint-Louis occupe le sommet de la falaise dominant la ville basse de Québec, à proximité de l'hôtel Château Frontenac, sous la terrasse Dufferin. Bien qu'il s'agisse d'un site archéologique majeur associé à tous les gouverneurs français et à la majorité des gouverneurs britanniques de la période coloniale, il n'a été désigné lieu historique national qu'en 2001. À la suite d'une campagne de fouilles archéologiques fructueuses effectuées par Parcs Canada entre 2005 et 2007, le site a été ouvert au public à l'occasion du 400e anniversaire de Québec, en 2008. Plus de 300 000 personnes ont alors visité les vestiges des châteaux Saint-Louis successifs, signe d'un engouement indéniable du public pour ce patrimoine exceptionnel.

-

Français à Terre-Neuve

Les francophones représentent aujourd'hui une fraction minime de la population de Terre-Neuve-et-Labrador. Si les Français ont laissé plusieurs traces historiques sur ce territoire depuis le 16e siècle, aujourd'hui leur présence ressemble davantage à un espace imaginaire qu'elle ne traduit un enracinement concret. Ce lieu anthropologique s'apparente en quelque sorte à une communauté « fantôme », nourrie par de nombreux souvenirs, des échos culturels transmis par l'histoire et la littérature, ainsi que par la toponymie et quelques vestiges d'un passé presque disparu. Pourtant, cette présence française est connue, étudiée et même célébrée. Les fêtes commémoratives de 2004 ont d'ailleurs été l'occasion de raviver le patrimoine francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.

-

Francophones en Louisiane: depuis quand? (1682 à 1900)

Terre de brassages culturels, la Louisiane a été officiellement proclamée territoire français par l’explorateur Cavelier de Lasalle en 1682, en l’honneur de son roi Louis XIV. Ce territoire connaît ensuite une histoire mouvementée. Cédé à l’Espagne par le Traité de Paris en 1763, récupéré par la France en 1800, puis revendu trois ans plus tard aux États-Unis par Napoléon, ces changements d’allégeance ne font pas disparaître le fait français. Ils y produisent cependant un mélange culturel spécifique dû aux migrations successives d’Acadiens, de Créoles, d’Amérindiens, d’Espagnols et d’Européens d’origines diverses. Jusqu’au début du XXe siècle, la langue et la culture francophone y demeurent prédominantes. Dans cet article, le vidéaste Helgi Piccinin explore le mélange caractéristique de couleurs et d’influences culturelles qui subsiste aujourd’hui en Louisiane francophone.

-

Fromages du Québec

Les fromages du Québec jouissent depuis longtemps d’une renommée internationale. Le goût pour cet aliment fermier a bien évolué au fil des ans, s’enrichissant de nombreux apports culturels et technologiques. Les premiers colons l’époque de la Nouvelle-France apportent certaines traditions fromagères, puis les innovations techniques anglaises permettent de développer le savoir-faire québécois. Vers la fin du XIXe siècle, l’augmentation de la production laitière et la demande grandissante pour le fromage produit au Québec stimulent l’industrie laitière : le cheddar devient l’un des fleurons de l’économie agricole québécoise. Si la production fromagère s’est longtemps limitée à quelques variétés, on peut à présent trouver au Québec des centaines de fromages de toutes les régions. L’audace de certains artisans québécois conjuguée aux savoir-faire ancestraux des artisans venus plus récemment de France et d’autres pays d’Europe ont considérablement enrichi et diversifié la production québécoise. S’il a une longue histoire, ce précieux patrimoine alimentaire semble promis à un succulent avenir!

-

Fumage du poisson au Québec

L’exposition d’aliments, le plus souvent d'origine animale, à la fumée de bois pour en assurer la conservation et l'aromatisation est une technique pratiquée depuis longtemps par l'Homme et, tout particulièrement, par les Amérindiens. Avec l'arrivée en Nouvelle-France des premiers colons, qui éprouvent certaines difficultés à s'adapter à leur nouveau milieu de vie, on observe rapidement un transfert culturel de cette technique autochtone. Moins pratiqué que le salage ou le saumurage, techniques de conservation privilégiées par les Européens, voire que la congélation, qui tire profit des hivers rigoureux de la vallée du Saint-Laurent, le fumage s'intègre tout de même aux pratiques alimentaires qui s'élaborent au fil des siècles au Québec. On en trouve encore aujourd’hui des manifestations dynamiques et l'industrie du fumage demeure bien vivante.

-

Goélette Saint-André, joyau du Musée maritime de Charlevoix

La goélette Saint-André a été construite à La Malbaie, dans le comté de Charlevoix, en 1956. par un des derniers constructeurs de goélettes du fleuve Saint-Laurent, le maître charpentier Philippe Lavoie. Son propriétaire, le capitaine Fernand Gagnon ,a fait du cabotage sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’en 1976 principalement entre Montréal et Sept-Îles. À cette époque, les goélettes de bois ont été remplacées par des navires de métal beaucoup plus gros, plus rentables et adaptés à la navigation hivernale. Un des derniers témoins de la longue tradition maritime propres aux Québécois, la Saint-André, a été classée « bien culturel » en 1978. Nouvellement restaurée, elle est conservée au musée maritime de Charlevoix, tout près des rivages qui l’ont vu naître.

-

Habitation de Port-Royal en Acadie

Situé non loin de la petite ville d’Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse, le lieu historique national du Canada de Port-Royal a pour but de redonner vie à la colonie française fondée en 1605 par Pierre Dugua de Mons et ses compagnons, dont l’illustre Samuel de Champlain et le non moins célèbre Jean de Biencourt de Poutrincourt et de Saint-Just. À l’approche de ce lieu historique national du Canada, le visiteur peut facilement se méprendre sur l’authenticité de ce complexe fortifié du début du XVIIe siècle, sis sur le bord de la route 1 qui longe le bassin d’Annapolis. En réalité, cet ensemble de bâtiments caractéristiques d’une autre époque n’est qu’une reconstitution historique, la première de son genre au Canada, dont l’origine remonte à la fin des années 1930.

-

Henri-Gustave Joly et la mise en valeur du patrimoine naturel

Personnage aux multiples facettes, Henri-Gustave Joly de Lotbinière a été un politicien intègre, homme d'affaires sagace, sylviculteur passionné et figure de marque de la dualité linguistique canadienne au XIXe siècle. Né et éduqué en France, descendant d'une grande famille de la Nouvelle-France, il laisse sa marque dans le paysage politique du Québec, de la Colombie-Britannique et du Canada. Sa passion de l'horticulture et des arbres l'amène à promouvoir la conservation des forêts et à aménager dans le domaine familial un immense parc-jardin romantique, récemment mis en valeur et toujours réputé pour sa beauté et ses espèces rares. Il a laissé le souvenir d'un homme affable à la probité irréprochable, d'un champion de la tolérance et d'un visionnaire dans le domaine du progrès agricole et de la conservation forestière.

-

Héritage amérindien des raquettes à neige : de la nécessité à l'agrément

À l’arrivée des premiers immigrants français dans la vallée du Saint-Laurent, au début du XVIIe siècle, la raquette à neige était d’usage universel chez les Amérindiens. Elle leur permettait de se déplacer en hiver sans s’enfoncer dans la neige profonde. Les Français les ont aussitôt imités pour vaquer à des occupations parfois vitales comme chasser, faire la guerre, communiquer entre eux ou s’approvisionner en bois de chauffage. Au XIXe siècle, la raquette devient un loisir très populaire dans toutes les couches de la société. Aujourd’hui, après une brève période d’hibernation, elle reprend sa place dans le monde du sport et des loisirs grâce à de récents perfectionnements techniques. Le parcours de la raquette à neige illustre à merveille la persistance d’un patrimoine très ancien et son adaptation à l’évolution de la société, face à une constante de l'environnement canadien : l’hiver.

-

Hiver dans les arts visuels

Célébré pour sa beauté, honni pour sa durée, son intensité et ses tragédies, l'hiver est un thème récurrent dans la représentation graphique du Québec, et cela dès la fin du XVIIIe siècle. Cet élément identitaire important a été exploré sous différentes facettes, notamment par les peintres, les photographes et les cinéastes. Depuis les Britanniques servant la cause de l'Empire jusqu'aux nationalistes québécois affirmant l’un des traits les plus pénétrants de leur identité, les images de l'hiver témoignent autant de la réalité de la saison froide que des mythes qu'on lui accole.

-

Île d'Orléans (patrimoine naturel)

L’île d’Orléans est reconnue comme l’un des lieux d’établissement pionnier des immigrants français en Nouvelle-France. Elle est aussi le symbole de leur enracinement durable en Amérique du Nord. C'est pourquoi on qualifie souvent l'île d'Orléans de « berceau de l'Amérique française ». En outre, depuis longtemps, les richesses naturelles de l'île et sa beauté fascinent aussi bien les artistes que les visiteurs qui viennent s'y ressourcer. Ces richesses ont aussi permis aux habitants de l'île d'y maintenir pendant plusieurs générations un mode de vie traditionnel. Cet environnement naturel contribue donc pour beaucoup à la valeur patrimoniale de l'île d'Orléans.

-

Jacques Cartier

Jacques Cartier est l’un de ces explorateurs européens partis d’Espagne, du Portugal, d’Angleterre et de France au XVIe et au XVIIe siècles, principalement pour découvrir un passage vers la Chine mythique. Cartier est devenu l’un des « découvreurs » d’un nouveau monde, immense continent qui barrait le chemin aux navigateurs : les Amériques. En explorateur méticuleux, il a inventorié un vaste territoire s’étendant du golfe du Saint-Laurent jusqu’au site d’Hochelaga, devenu Montréal, et il a attribué ce territoire au roi de France. Il n’est toutefois pas parvenu à fonder une colonie durable. Les premiers historiens du Canada français l’ont proclamé découvreur du Canada au XIXe siècle, car Jacques Cartier servait très bien les intérêts nationalistes émergents.

-

L'Hôpital général des Frères Charon, aujourd'hui Maison de Mère d'Youville à Montréal

Dans la partie ouest du Vieux-Montréal, sur la pointe à Callière, se dressent depuis 1693 les vieux murs du premier établissement caritatif de Montréal. Connu comme la « Maison de Charité » ou « l’Hôpital général des Frères Charon ». On y accueillait des pensionnaires pauvres, enfants et adultes abandonnés, leur offrant gîte et compassion. En 1747, Marguerite d’Youville et les Sœurs Grises reprennent l’établissement qu’elles développeront au cours du XIXe siècle, avant leur départ pour un nouveau couvent, en 1871. Partiellement démolis, les bâtiments restants de l’Hôpital général servent ensuite d’entrepôts, avant d’être restaurés pour permettre le retour des Sœurs Grises, en 1981.

-

La gourgane : parcours culturel et gastronomique de la fève des marais

La fève des marais est connue sous le nom de gourgane dans les régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'origine très ancienne, elle faisait autrefois partie de l'alimentation courante des habitants de la Nouvelle-France. La culture de la gourgane, surtout après le XIXe siècle, sera longtemps identifiée presque exclusivement à la région de Charlevoix où sa présence se maintient, alors qu'ailleurs elle paraît négligée ou même oubliée. Par le biais de l'immigration des Charlevoisiens vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean à compter de 1838, la gourgane s'implante aussi dans cette région et y devient une production agricole reconnue. Toutefois, malgré ses grandes qualités nutritionnelles, cette légumineuse occupe une place marginale dans l'alimentation des Québécois d'aujourd'hui. Elle demeure principalement associée à la fameuse soupe aux gourganes, un mets régional typique du patrimoine alimentaire charlevoisien, saguenéen et jeannois.

-

La Grande Paix de Montréal, 1701-2001

À l’été 1701, Montréal est le centre d’un événement historique majeur dans les relations entre les nations amérindiennes et les Français : le traité de la Grande Paix, signé le 4 août. Ce traité met fin à plusieurs décennies de conflits opposant les Iroquois aux Français et à leurs alliés autochtones. En 2001, la société pour la diffusion de la culture autochtone Terres en vues et le musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière s’associent pour commémorer le tricentenaire de cet événement. Pendant 150 jours, 150 activités permettent aux nations amérindiennes et aux Québécois de tisser des liens d’amitié et de respect mutuel, tout en soulignant l’importance des relations complémentaires qui existaient entre les Français et de nombreuses nations autochtones à l’époque de la Nouvelle-France.

-

La Rochelle et l’Amérique française

L’histoire de La Rochelle, c’est l’histoire de ses différents ports qui traduisent la capacité des Rochelais à participer à toutes les dynamiques atlantiques entre le XIIe et le XVIIIe siècle. La participation précoce aux grandes découvertes, les échanges avec les Amériques et avec le reste du Monde au gré des entreprises coloniales et des opportunités économiques installent la ville-port dans le groupe des grandes cités maritimes du monde atlantique. Une vieille histoire ! Il n’est pas étonnant de voir sur le territoire d’une agglomération forte aujourd’hui de près de 150 000 habitants et dans le paysage urbain de la vieille ville, les marques de cette aventure française en Amérique du Nord. Une aventure de coopération France-Québec qui se poursuit d’ailleurs aujourd’hui de multiples façons.

-

La Vérendrye, ou l'archétype du voyageur idéal

La Vérendrye fait partie des explorateurs marquants de l’histoire de la Nouvelle-France. Il reste une des grandes figures emblématiques de l'Ouest canadien du fait qu'il est le premier voyageur à atteindre la région de Winnipeg. Il est particulièrement célébré au Manitoba par des fêtes commémoratives, des événements culturels et par les arts : ces manifestations soulignent que le fait français dans les Prairies remonte aux initiatives du découvreur. Aux yeux de plusieurs, La Vérendrye se présente comme l'archétype du voyageur idéal. Il symbolise le courage et l’esprit d'aventure, des qualités bien ancrées dans la mentalité des voyageurs francophones, métis et anglophones qui ont peuplé progressivement cet espace géographique de l'Amérique du Nord.

-

Le camp d’Espérance, les réfugiés acadiens de la Miramichi, 1756-1761

L’histoire des familles acadiennes qui ont échappé à la déportation ou qui sont restées en Acadie entre 1755 et 1764 demeure mal connue. Il s’agit pourtant d’un épisode marquant de l’histoire de l’Acadie puisqu’on trouve dans ces familles plusieurs ancêtres des membres actuels de la communauté acadienne du Canada. Ce qui est encore moins connu, c’est le séjour de nombre de ces familles non-déportées au camp d’Espérance de la Miramichi à l’hiver 1756-1757. Au départ, ces familles ont fondé de grands espoirs dans l’établissement du camp, puis une famine et une épidémie ont semé la mort au sein de cette population déjà très éprouvée. La mise à jour récente de nouvelles connaissances sur ce camp permet de mieux comprendre ce qui s’y est vraiment passé, d’évaluer plus précisément le nombre de personnes concernées, et de mettre en lumière le parcours de bien des descendants acadiens d’aujourd’hui.

-

Le chemin du Roy, entre Québec et Montréal

Chemin du Roy est aujourd'hui synonyme de « route du patrimoine ». En effet, les automobilistes qui circulent sur la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal sont invités à emprunter la route 138, qui suit approximativement le tracé du chemin du Roy originel. Là, les panneaux bleus qui jalonnent le circuit touristique du chemin du Roy les guident de ville en village et leur font découvrir les bâtiments et les paysages témoins de notre patrimoine. L'avenue Royale – qui est le prolongement authentique du chemin du Roy originel à l'est de Québec – offre ce même contact avec plusieurs biens patrimoniaux. Mais le véritable chemin du Roy, la première route à relier Québec et Montréal à partir de 1734, révèle en condensé l'histoire des transports dans la vallée du Saint-Laurent.

-

Le Chien d’Or

Dans un petit passage éponyme de la ville de Québec, un énigmatique bas-relief orne le fronton de l'édifice Louis-S.-St-Laurent, l'ancien Hôtel des Postes situé en haut de la côte de la Montagne. Cette sculpture d'un chien doré rongeant son os est accompagnée des vers suivants : « Je suis un chien qui ronge lo / En le rongeant je prend mon repos / Un tems viendra qui nest pas venu / Que je morderay qui maura mordu ». Ce quatrain singulier est à l'origine de plusieurs légendes dans lesquelles le thème de la vengeance arrive toujours au premier plan. Les siècles passant, ce Chien d'Or a continué d'intriguer. Il a suscité bien des représentations, des interprétations et des appropriations successives. Lentement, il a creusé sa niche de multiples façons dans le patrimoine culturel du Québec.

-

Le Loudunais, terre d’origine de quelques familles acadiennes

Le Loudunais est une ancienne province française, actuellement située dans le département de la Vienne, d’où venaient certaines des premières familles de l’Acadie. Après plusieurs décennies de débat scientifique sur l’ampleur de cette migration, l’hypothèse reste controversée auprès des experts, mais est largement acceptée par les gens du Loudunais, qui tentent de conserver la mémoire des racines du peuple acadien. Une étude comparative des sociétés acadienne et loudunaise décèlent certaines ressemblances, tels que l’influence de la guerre, le rôle des représentants sélectionnés par la communauté, l’importance des sacrements de l’Église catholique et une économie basée sur l’exportation de surplus agricoles.

-

Les Huguenots en Amérique, un patrimoine paradoxal

Huguenots est le surnom donné aux protestants français à partir des années 1560. Après l’interdiction du culte réformé en France, en 1685, le terme désigne aussi ceux d’entre eux qui émigrent clandestinement dans le monde entier Un tout petit nombre s’établit en Amérique britannique (futurs Etats-Unis), où, dès le XIXe siècle, ils laissent des traces mémorielles et patrimoniales sans aucune mesure avec leur importance, sous plusieurs formes : lieux, monuments, objets, toponymes et groupes associatifs. Depuis les années 1990, le Québec explore lui aussi la part de ses origines huguenotes et les patrimonialise à son tour. Cette créativité patrimoniale demande une explication.

-

Lexique du parler canadien-français du père Potier

La langue française est sans doute l’élément central du patrimoine que partagent les francophones du Nouveau Monde. Pendant plus de quatre siècles, le français d’Amérique a survécu et il a évolué, multipliant les variantes reflétant les environnements naturels et culturels dans lesquels il a pris racine, les chocs et les rencontres qui l’ont marqué, les occupations, vocations et domaines que ses locuteurs ont maîtrisés. Un des documents les plus importants pour l’étude de l’histoire du français nord-américain est le manuscrit intitulé « Façons de parler proverbiales, triviales, figurées, etc., des Canadiens au XVIIIe siècle », un petit calepin rédigé de 1743 à 1758 par le père Pierre Philippe Potier, missionnaire jésuite aux Hurons de la rivière Détroit. Ce lexique du parler canadien-français est le premier et, en fait, le seul à documenter le français parlé en Nouvelle-France. Potier a noté la plupart des mots de son lexique dans la région de la rivière Détroit, où il fut missionnaire de 1744 à sa mort survenue en 1781. Ce document revêt donc une importance capitale pour les francophones de cette région.

-

Lieux de mémoire de Marie de l’Incarnation à Tours

Marie Guyard, mieux connue sous le nom de Marie de l'Incarnation, est née à Tours, en France. Elle y a vécu quarante ans, de sa naissance jusqu'à son départ vers le Canada, soit de 1599 à 1639. Elle figure parmi les pionniers de la Nouvelle-France, où elle a notamment implanté le monastère des ursulines à Québec, première école pour jeunes filles amérindiennes et françaises en Amérique du Nord. Elle a habité ce monastère jusqu'à sa mort en 1672. Si sa mémoire est abondamment commémorée au Québec, son souvenir était quasi oublié dans sa terre d'origine, où seule une poignée de fervents, d'érudits et d'édiles, se souvenaient de cette modeste provinciale du XVIIe siècle, échappée vers les « quelques arpents de neige » du Canada. Cependant, depuis les années 1950, grâce au dynamisme et à la bonne volonté d'un groupe formé de Canadiens et de Tourangeaux, soutenus par quelques élus sensibilisés au rayonnement de la langue française en Amérique du Nord, la mémoire de Marie Guyard reprend enfin ses droits à Tours.

-

Maison de Louis-Joseph Papineau à Montréal

Louis-Joseph Papineau (1786-1871), homme politique de la plus haute notoriété, possédait depuis 1814 l'une des plus belles maisons de Montréal. En 1831-1832, il la rénova pour la rendre plus attrayante encore. L'architecture et l'aménagement intérieur témoignent du mélange des influences françaises et anglaises qui caractérisent cette époque. En 1834 et en 1837, sa maison fut l'objet d'attaques de la part des loyalistes, puis des membres du Doric Club, opposés à Papineau et à l'émancipation des Canadiens. Cette demeure illustre donc non seulement le drame personnel de Papineau, mais aussi celui de la collectivité canadienne à l'époque des insurrections de 1837-1838. Sa restauration, au début des années 1960, fut le fer de lance du mouvement de renaissance du Vieux-Montréal.

-

Maison Kent à Québec

La Maison Kent située dans la haute ville, à proximité du château Frontenac, est l'une des plus anciennes maisons de Québec. Construite à la fin du XVIIe siècle par les Chartier de Lotbinière, elle appartient au patrimoine de la ville. L'intérêt de cette maison réside non seulement dans ses murs vénérables, mais aussi dans l'histoire mouvementée des nombreux personnages qui s'y sont succédés. Au cours des générations, une trentaine de figures historiques ont contribué à tisser l'histoire de la ville et de la province de Québec, au fil des débats et des combats de la société canadienne-française. Ce lieu de mémoire, jalon de l'héritage culturel du Québec, a toujours été un trait d'union avec la France tout au long de son histoire, et encore plus depuis 1980, puisque cette maison abrite le Consulat général de France à Québec.

-

Manoir Boucher de Niverville à Trois-Rivières

Véritable joyau du patrimoine bâti trifluvien, le manoir Boucher de Niverville est un précieux témoin du Régime français à Trois-Rivières. Ayant échappé à la conflagration de 1908, le manoir est le plus ancien bâtiment de la ville et présente, dans le corps de logis initial, une charpente considérée comme une des plus anciennes du Québec! Ce monument historique classé en 1960 a fait l’objet d’une importante restauration qui lui a redonné son apparence de 1729. Ouvert au public depuis le 375e anniversaire de la Ville de Trois-Rivières en 2009, le manoir Boucher de Niverville présente des expositions ainsi qu’une programmation d’activités permettant de redécouvrir notre histoire et notre patrimoine.

-

Mémoire de Catherine de Saint-Augustin, du Québec à la Normandie

Placée au nombre des fondateurs de l’Église canadienne, Catherine de Saint-Augustin a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1989. Née en 1632 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, sous le nom de Catherine de Longpré, elle est entrée en 1644 chez les hospitalières de Bayeux. Elle n’a pas tardé à se porter volontaire pour seconder les religieuses ayant la charge de l’Hôtel-Dieu de Québec et elle a débarqué en Nouvelle-France en 1648. Elle y a mené une vie exemplaire puis elle y est morte toute jeune encore, de maladie, en 1668. Sa renommée grandissante au Québec, à compter de la fin du XIXe siècle, a permis à son pays natal de la redécouvrir.

-

Mémoire de Jeanne Mance à Langres

Fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1642, Jeanne Mance meurt en 1673 « en réputation de sainteté », selon mère Juchereau de Saint-Ignace qui est alors supérieure de l’Hôtel-Dieu de Québec. Jeanne Mance est née en 1606 à Langres, en Champagne, et a quitté sa ville natale à l’âge de 34 ans pour répondre à une vocation missionnaire irrésistible qui l’a emmenée au Canada. Les Langrois vont ignorer qu’elle est née parmi eux jusqu’à la découverte de son acte de baptême en 1931. Il faudra alors la mobilisation du clergé québécois en faveur de la béatification de Jeanne Mance, des années 1940 aux années 1960, pour rendre possible la survivance de sa mémoire dans sa ville natale. Aujourd’hui personnalité langroise reconnue, le visage de Jeanne Mance a évolué : la fondatrice de l’Église canadienne est devenue une « infirmière sans frontières » au fur et à mesure que l’Église catholique perdait de son influence, tant en France qu’au Québec. En 2012, elle a aussi été reconnue officiellement co-fondatrice de la ville de Montréal.

-

Métier d’ébéniste au Québec

L’ébénisterie artisanale est un des métiers d’art qui a traversé les siècles, les guerres et les révolutions industrielles, pour parvenir, presque miraculeusement, jusqu’au troisième millénaire. L’ébénisterie québécoise, bien que jeune, plonge pourtant ses racines dans des traditions anciennes. Comme nos ancêtres ont dû apprivoiser l’immensité de notre territoire, dès le début, les premiers ébénistes québécois ont dû apprendre à se suffire à eux-mêmes et à compter sur leur propre détermination. L’adaptation, la dextérité, la patience, la débrouillardise, l’habileté et la volonté de bien faire deviendront des caractéristiques propres à nos pionniers. Chaque meuble ancien québécois témoigne donc de l’adaptation de cette collectivité à toutes les époques de sa courte existence.

-

Métier de forgeron au Québec

Depuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance du métier traditionnel de forgeron autour de la ferronnerie d’art, du fer décoratif et de la restauration d’édifices patrimoniaux. Certains centres d’interprétation des métiers du fer, créés sur le site d’anciennes forges, vont jusqu’à offrir aux visiteurs et aux communautés avoisinantes un ensemble de produits utilitaires fabriqués sur demande par des artisans forgerons. Cette résurgence de pratiques que l’on croyait disparues ne peut se comprendre qu’à la lumière de la longue trajectoire historique des forgerons québécois, marquée par un enrichissement progressif des savoir-faire depuis l’époque de la Nouvelle-France. Il faut aussi souligner leur esprit de résilience face à tout ce qui pouvait constituer une menace pour leur profession : environnement inhospitalier, vicissitudes des cycles économiques, percée de la production industrielle de masse après 1850 et avènement de l’automobile au début du XXe siècle.

-

Monastère des augustines de Québec

En 2000, les augustines de la Miséricorde de Jésus ont résolu de regrouper les archives et les collections de leurs douze monastères en un « lieu de mémoire habité » et de mettre ce trésor à la disposition de la collectivité. Le monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec - situé à la haute ville -, érigé dans les années qui ont suivi l'arrivée des premières augustines en 1639, a été désigné par elles pour conserver et exposer cet héritage. Les espaces anciens de l'Hôpital général de Québec - situé à la basse ville -, qui remontent également au XVIIe siècle, offriront un complément de visite à cet ensemble patrimonial exceptionnel, nommé désormais Le Monastère des augustines.

-

Moulin Légaré de Saint-Eustache au Québec

Construit en 1762, le moulin Légaré est encore aujourd’hui activé par la seule force de l’eau. Dès sa construction, il a joué un rôle important dans le développement du village puisque les premiers établissements commerciaux se sont établis à proximité et que le noyau villageois s'est constitué autour du moulin. Il est actuellement la plus ancienne industrie toujours en fonction au Canada. Ce moulin à farine fonctionne grâce à ses mécanismes anciens et au savoir-faire du meunier, qui ne pourraient exister indépendamment l’un de l’autre. Lieu de rassemblement lors de fêtes et d’événements et accueillant toutes sortes d’activités culturelles et récréatives tout au long de l’année, le moulin Légaré fait partie de la vie des Eustachois depuis maintenant 250 ans. Et surtout, il contribue à préserver de manière vivante un pan important du patrimoine matériel et du savoir-faire traditionnel des anciens Canadien français.

-

Musée des Ursulines de Trois-Rivières

Avec les années 2000, un nouveau phénomène est apparu, que quelques-uns avaient anticipé mais que plusieurs ne pouvaient imaginer quelques décennies auparavant, soit le vieillissement et la disparition graduelle des communautés religieuses, faute de relève. Les religieux et religieuses encore vivants détiennent une mémoire et des connaissances fort précieuses qui risquent d’échapper aux générations futures si on ne prend garde de les consigner de façon efficace. Chez les Ursulines de Trois-Rivières, des moyens ont été mis de l’avant pour sauvegarder et surtout diffuser ces connaissances sur le point de disparaître avec les personnes qui en sont porteuses. Le Musée des Ursulines de Trois-Rivières est maintenant le dépositaire de cette précieuse mémoire.

-

Musée du château Ramezay à Montréal

La prestigieuse résidence familiale construite en 1705 pour le gouverneur de Montréal Claude de Ramezay abrite aujourd'hui un musée historique, le Musée du Château Ramezay, situé face à l'Hôtel de ville, au cœur du Vieux-Montréal. Ce bâtiment est l'un des seuls témoins du Régime français à subsister dans la métropole. Ouvert en 1895, le Musée du Château Ramezay est alors le premier musée consacré à l'histoire au Québec. Ce bâtiment est en outre le premier à avoir été classé monument historique par la Commission des monuments historiques de la province de Québec en 1929. Le parcours unique de cette résidence trois fois centenaire illustre de façon exemplaire l'évolution du rôle et de la place du patrimoine dans la société québécoise et canadienne.

-

Musée du Nouveau Monde de La Rochelle

Situé dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, le Musée du Nouveau Monde illustre à travers ses collections les relations que la France entretient avec les Amériques depuis le XVIe siècle à partir de La Rochelle, l’un des principaux ports de commerce et d’émigration vers le Nouveau Monde. Peintures, gravures, cartes anciennes, sculptures, mobilier, objets d’art décoratif, évoquent le Canada, les Antilles ou encore le Brésil avec de nombreux témoignages sur le commerce triangulaire et l’esclavage. Une section est consacrée au Far-West et aux Amérindiens.

-

Musée Marguerite-Bourgeoys et chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

Marguerite Bourgeoys a joué un rôle clé dans l’histoire de l’éducation au Québec. En effet, elle a fondé la Congrégation de Notre-Dame, communauté de femmes non cloîtrées vouée à l’enseignement et encore active aujourd’hui à travers le monde. De plus, sœur Bourgeoys a laissé une autre trace remarquable dans le patrimoine matériel québécois : la chapelle de pèlerinage Notre-Dame-de-Bon-Secours, dont la construction remonte au milieu du XVIIe siècle. Ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie est le plus ancien site montréalais qui ait conservé sa fonction d’origine, soit celle d’accueillir des pèlerins. Ce patrimoine est mis en valeur au complexe muséal Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours/Musée Marguerite-Bourgeoys, créé en 1998.

-

Parc Montmorency

Le parc Montmorency est situé au sommet de la côte de la Montagne, à Québec, et il voisine l’archevêché et l’ancien hôtel des postes. Il a été désigné lieu historique national en 1949 pour commémorer l’un des lieux de réunion de l’Assemblée législative de la province du Canada entre 1841 et 1866, un jalon important de l’histoire de la démocratie au Canada. Plusieurs autres événements et bâtiments ont enrichi le passé de cet endroit qui a été tour à tour un lieu sacré, où ont été inhumés plusieurs pionniers de la Nouvelle-France, un lieu de pouvoir religieux et civil, ainsi qu’un site militaire stratégique. Le parc Montmorency a été la scène de grandes premières historiques.

-

Parc national de l’île Bonaventure et du rocher Percé

Niché à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le site de Percé retient l'attention depuis des siècles. Sa géologie sans pareil séduit autant qu'elle étonne. Falaises abruptes, monolithe calcaire géant, terre rouge, cap blanc, mariage grandiose de la mer et de la montagne. Percé fascine et s'impose comme l'un des joyaux naturels du Québec. Riche d'une histoire humaine plusieurs fois centenaire, principalement marquée par la pêche, puis le tourisme, le site sert d'écrin à deux joyaux du patrimoine naturel canadien : l'impressionnant rocher Percé et l'île Bonaventure qui abrite la plus grande colonie de fous de Bassan au monde. Le Parc national de l'île-Bonaventure-et-du-rocher-Percé, créé en 1985, assure la protection de ce patrimoine naturel exceptionnel.

-

Parlement de Québec : lieu de mémoire

Réalisé entre 1875 et 1886, l’hôtel du Parlement de Québec compte aujourd’hui parmi les édifices les plus représentatifs du patrimoine architectural québécois. Tant par sa facture que par son style, il évoque le passé, le présent et l’avenir d’une nation éprise de démocratie. Son imposante carrure en pierres de taille, sa silhouette distinctive, sa décoration intérieure sont autant d’éléments qui rappellent, selon les intentions de son architecte, Eugène-Étienne Taché, les origines françaises de ce coin de pays en terre d’Amérique. Orientée vers le levant, la façade du bâtiment, édifié tout près des fortifications du Vieux-Québec, s’orne de nombreuses sculptures qui racontent les différentes épopées liées à la fondation du Canada et du Québec. Sur le fronton de l’entrée principale se trouve gravée la devise du Québec : « Je me souviens ». Évocation du chemin parcouru depuis 1534, cette devise actualise l’histoire politique et rappelle à celui qui la lit qu’en ce parlement siègent toujours l’assemblée du peuple et le gouvernement élu.

-

Paroisse Saint-Roch, Québec

Le quartier Saint-Roch de Québec est d'abord né de l'activité religieuse, avant de s'imposer par son industrie et son commerce. Première paroisse à se détacher de la paroisse mère de Québec, Saint-Roch a une grande importance dans l'histoire de la ville de Québec et du Québec. Son évolution reflète la vie socio-économique du quartier. Après avoir été des piliers incontournables de la vie locale, les deux églises de Saint-Roch et les pratiques que l'on y retrouve ont survécu en s'adaptant aux transformations du quartier

-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les développements

Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Au XIXe siècle, l'expansion du cartésianisme et des ambitions de la science favorisée par les voyages transatlantiques ainsi que par des communications plus régulières et plus intenses entre l'Amérique et l'Europe, se manifeste par des débats sur le statut de la connaissance et une réflexion politique et sociale de plus en plus développée. Deux grandes périodes se succèdent. On assiste d'abord au développement de courants de pensée progressistes, inspirés de la philosophie de Descartes. Puis survient un retour prudent aux idées traditionnelles davantage compatibles avec la doctrine catholique. Au final, les échanges constants entre les intellectuels et penseurs de la France et du Canada français sont à la base de la culture contemporaine des communautés francophones du Québec et du Canada.

-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les fondements

Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Les établissements français qui s'enracinent en Nouvelle-France dès le XVIIe siècle réalisent le projet visionnaire de fonder une société nouvelle. Plusieurs pionniers de l'époque se réfèrent au mythe des origines de la Bible : Genèse et Actes des Apôtres, pour construire un lieu qui ressemblera au commencement d'un monde. Cette fondation se répercute entre autres dans les établissements d'enseignement créés et animés par des ordres religieux, où s'infiltrent à partir de la fin du XVIIe siècle les idées avant-gardistes inspirées du grand philosophe René Descartes. Ces idées seront déterminantes dans la construction de l'identité des Canadiens français.

-

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au Michigan

Au XVIIIe siècle, le fort Saint-Joseph est l’un des plus importants postes frontaliers de la portion ouest de la région des Grands Lacs. Fondée par les Français dans les années 1680, ce qui était à l’origine une simple mission deviendra, pendant près d’un siècle, un important centre d’activité religieuse, militaire et commerciale pour les populations amérindiennes et pour les colons européens. Si les collectionneurs de la fin du XIXe siècle connaissaient l’emplacement du site, celui-ci tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte, en 1998, par des archéologues de l’Université du Western Michigan. Les fouilles successives jointes à l’implication du grand public pour la préservation et la mise en valeur de ce site ont permis de faire renaître l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine de l’époque coloniale française.

-

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, premier gouverneur de Montréal