Articles

-

Collège royal de La Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada

Plusieurs figures centrales des premières décennies de la Nouvelle-France et de l’Acadie ont étudié ou enseigné au collège jésuite de La Flèche, telles que le premier évêque de la colonie, François Montmorency de Laval, le promoteur de la fondation de Montréal, Jérôme Le Royer de la Dauversière, et plusieurs missionnaires jésuites, dont deux saints martyrs canadiens, Isaac Jogues et Gabriel Lalemant. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce collège situé dans l’ancienne province française de l’Anjou se distingue nettement des autres centres de recrutement missionnaire à destination de l’Amérique. Le collège jésuite de La Flèche a donc joué un rôle clé dans l’épopée missionnaire de la Nouvelle-France et de l’Acadie, ainsi que dans la création de l’Église canadienne.

-

Abbé Sigogne et le patrimoine acadien de la Nouvelle-Écosse

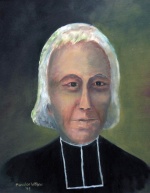

Né en France le 6 avril 1763, Jean Mandé Sigogne est ordonné prêtre séculier en 1787. Cinq ans plus tard, il est contraint par la Révolution française à s'exiler en Angleterre, d'où il accepte en 1799 de se rendre en Acadie de la Nouvelle-Écosse. Il fonde au Cap-Sable et à la Baie Sainte-Marie deux paroisses composées d'Acadiens démunis et rétablis suite à la Déportation de 1755-1763. Pendant 45 années, il fait bâtir neuf églises, crée des écoles et obtient d'importantes concessions de terre pour les Acadiens. Il meurt le 9 novembre 1844, après avoir exercé une influence profonde et durable. Aujourd'hui encore, à travers ses écrits, certains éléments du patrimoine bâti et des monuments érigés en son honneur, il demeure très présent dans la mémoire des Acadiens de la Nouvelle-Écosse.

-

Académie Sainte-Anne de Victoria (Colombie-Britannique)

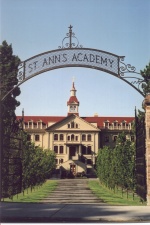

Au cœur de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique et ville de culture essentiellement anglophone, se trouve un fleuron architectural qui rappelle par ses lignes classiques et majestueuses l’apparence sereine des couvents du Québec. Initialement conçue par un Canadien français du Québec, le frère Joseph Michaud, et construite sous la direction d’un architecte de Montréal, l’Académie Sainte-Anne (Saint Ann’s Academy) fut pendant plus d’un siècle la maison-mère des Sœurs de Sainte-Anne sur la côte ouest du pays. Cet établissement se consacra à l’éducation des filles, prodiguant un enseignement d’une qualité telle que des jeunes femmes du monde entier se rendirent à Victoria pour en bénéficier. Après que l’Académie dût fermer ses portes en 1973 pour des raisons principalement financières, le gouvernement provincial racheta le bâtiment et en fit un site du patrimoine, désormais ouvert au public. Bien que l’Académie Sainte-Anne ait été un établissement d’éducation anglophone, son existence nous rappelle la présence et l’influence des Canadiens français dans l’histoire de l’éducation en Colombie-Britannique.

-

Alfred Laliberté (1878-1953) : la sculpture au service de l’histoire et de l’ethnologie

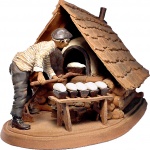

Alfred Laliberté a bel et bien été le « grand sculpteur du terroir » canadien-français. Faisant véritable œuvre d’ethnologue, il a coulé dans le bronze, pour les générations futures, quelque 214 statuettes qui témoignent des légendes, métiers et coutumes d’antan. Élevés en l’honneur des gloires nationales, ses monuments commémoratifs – qui ornent aujourd’hui plusieurs places publiques de la province – rappellent les élans patriotiques de la société québécoise au cours des premières décennies du XXe siècle. Saluée par la critique du vivant de l’artiste, sa production fait désormais l’orgueil des principaux musées canadiens et québécois.

-

Amérique française de Chateaubriand : voyage et littérature

Le voyage de Chateaubriand aux Etats-Unis et sur la frontière canadienne en 1791 fut un voyage initiatique qui a marqué toute son œuvre. Son chant du Nouveau Monde décliné dans ses romans et ses récits en a fait, pour les générations romantiques du XIXe siècle, « l’inventeur de l’Amérique » et, plus particulièrement, le réinventeur de la Louisiane. En récapitulant et en magnifiant les expériences des explorateurs, des missionnaires, des voyageurs et des naturalistes des débuts de la Nouvelle-France jusqu'à son époque, son oeuvre a donné le goût de l’Amérique à de nombreuses générations d’Européens. C’est ainsi que Chateaubriand appartient pleinement au patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Baron de Lahontan

Après avoir connu un succès considérable en Europe lors de leur parution en 1702-1703, les trois livres de Lahontan , principalement inspirés du long séjour qu'il a effectué en Nouvelle-France de 1683 à 1693, connurent une longue éclipse. Ils ont été redécouverts dans les années 1970 et sont alors apparus comme indispensables pour mieux comprendre l'évolution de la forme littéraire des relations de voyage et le courant libertaire qui a gagné l'Europe des «Lumières» au 18e siècle. Cette œuvre constitue également un précieux témoignage sur l'histoire du Régime français. Lahontan, anti-héros dont la fortune médiatique n'a rien de comparable à celle de Champlain ou d'autres figures mythiques de la Nouvelle-France, a produit une œuvre qui continue de nourrir notre compréhension du patrimoine culturel et de l'histoire.

-

Cathédrales de Saint-Boniface

Témoins de la présence française et catholique dans l’Ouest canadien, six églises se sont succédé depuis 1818 à Saint-Boniface, une ville aujourd’hui annexée à Winnipeg (Manitoba), au bord de la rivière Rouge. La mission de Saint-Boniface a connu un extraordinaire développement en une cinquantaine d’années, passant d’une simple mission au siège d’un vaste archidiocèse couvrant presque tout l’Ouest canadien. Cette expansion a entraîné la construction de cinq cathédrales successives. La plus grande et la plus prestigieuse de celles-ci, œuvre du deuxième archevêque, Adélard Langevin, a été inaugurée en 1908. Au grand désarroi de la population francophone, qui voyait en elle le symbole de sa vitalité, un violent incendie la dévaste en 1968. Aujourd’hui, au cœur des ruines de cet édifice exceptionnel, l’actuelle cathédrale de Saint-Boniface, consacrée en 1972, perpétue la valeur patrimoniale de ce lieu hautement symbolique de la présence francophone dans l’Ouest.

-

Centre franco-ontarien de folklore (CFOF)

Créé en 1972, le Centre franco-ontarien de folklore célèbre son 40e anniversaire en 2012. On y conserve les travaux de son fondateur, Germain Lemieux s.j, qui constituent une œuvre fondatrice incomparable dans le domaine du patrimoine franco-ontarien. Reconnu en 1991 comme un organisme provincial, le CFOF est aussi pour les communautés francophones de la province un espace culturel important où, encore de nos jours, on s’affaire à recueillir, sauvegarder, diffuser, développer et mettre en valeur le patrimoine de l’Ontario français, notamment le répertoire de la tradition orale.

-

Chanson traditionnelle française en Ontario

La chanson traditionnelle française demeure l’élément du folklore traditionnel le plus dynamique et le mieux documenté chez les francophones de l’Ontario. En plus du nombre impressionnant de chansons qui ont été recueillies et cataloguées par les folkloristes, la chanson continue de faire partie des fêtes familiales et communautaires à travers les régions francophones de la province. Depuis les refrains entonnés par les premiers voyageurs jusqu’aux festivals culturels contemporains, en passant par les chansons accompagnant les travaux dans les camps de bûcherons, la chanson traditionnelle a toujours reflété les facteurs historiques de peuplement des diverses régions de la province. Plus que tout autre élément de la tradition orale, elle a joué un rôle important dans l’expression identitaires et l’appartenance culturelle des Franco-ontariens. Elle constitue un élément clé de la mémoire collective.

-

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

La province de Québec est le berceau du cheval canadien, la plus ancienne race de chevaux en Amérique du Nord. Ce cheval patrimonial, aussi appelé « cheval canadien-français » ou « petit cheval de fer », a fait l’objet de nombreux efforts de conservation depuis la fin du XIXe siècle : on a alors établi formellement ses caractères distinctifs et on a créé des organismes visant à garantir la race. Depuis 1999, il est reconnu au niveau provincial comme race du patrimoine agricole du Québec, rejoignant ainsi la vache canadienne et la poule chantecler. Il a aussi été nommé Cheval national du Canada par le Parlement canadien en 2002. Il est même devenu un archétype; en octobre 2007, le ministère des Transports du Québec a modifié tous les panneaux de signalisation québécois comportant un cheval pour y reproduire la silhouette du cheval canadien. Malgré tout, cet important représentant de notre patrimoine animalier est encore mal connu et menacé.

-

Collections du Séminaire de Québec : un patrimoine pour l’histoire de l’Amérique française

Les collections du Séminaire de Québec constituent l’une des collections muséologiques québécoises les plus significatives en raison de la qualité des objets, des œuvres et des documents qu’on y trouve. Le fait que ces collections aient été conservées et développées par une même institution pendant plus de trois siècles dans un même lieu, afin de servir d’outils de développement pour la formation d’une élite francophone, confère à l’ensemble une valeur d’unicité. Confiés depuis 1995 au Musée de la civilisation du Québec, ces œuvres, ces objets et ces documents témoignent de l’histoire et de l’évolution de la culture française en Amérique. Le patrimoine du Séminaire de Québec permet donc de porter un regard unique sur l’histoire de l’Amérique française. C’est pourquoi les archives du Séminaire de Québec sont inscrites depuis 2007 au prestigieux registre du programme Mémoire du monde de l’UNESCO.

-

Collège Sacré-Coeur de Sudbury

À l’angle de la rue Kathleen et de l’avenue Notre-Dame, à Sudbury, une plaque de la Fiducie du patrimoine ontarien marque l’emplacement du Collège du Sacré-Cœur. Des milliers d’élèves ont franchi le seuil de cette institution d’enseignement dont les finissants ont occupé d’importants rôles de leadership dans la communauté franco-ontarienne et ailleurs dans le monde. La plaque commémorative se lit comme suit : « Fondé par les jésuites en 1913 et devenu exclusivement francophone en 1916, le Collège du Sacré-Cœur fut le centre d'éducation des jeunes Franco-Ontariens pendant plusieurs dizaines d'années. En 1957, il deviendra l'Université de Sudbury qui, quelques années plus tard, forme la section catholique de l'Université Laurentienne. » Le Collège du Sacré-Cœur a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’identité et de la mémoire franco-ontarienne. C’est d’ailleurs en ses murs que la Société historique du Nouvel-Ontario (SHNO) a vu le jour en 1942. Cet organisme revêt une importance particulière dans le domaine du patrimoine : il a pour but de faire connaître l’histoire régionale par l’entremise de ses collections d’archives, de conférences et de publications.

-

Colline du Calvaire d’Oka

La colline du Calvaire d’Oka est un site patrimonial important, mais quelque peu oublié aujourd’hui. Il est situé au cœur du parc national d’Oka, à l’ouest de l’île de Montréal. La construction de ce chemin de croix remonte aux années 1740, au moment où la Nouvelle-France atteint son apogée. Il prend la forme d’un sentier forestier conduisant à trois chapelles juchées au sommet et le long duquel s’échelonnent quatre oratoires. Au départ, les missionnaires s’en servent pour enseigner aux néophytes amérindiens les moments forts de la Passion du Christ. Puis, au XIXe siècle, le calvaire d’Oka devient l’un des plus importants lieux de pèlerinage du Québec. Depuis 1974, les autorités du parc d’Oka cherchent à protéger le caractère unique de ce site et à mettre en valeur ce joyau d’architecture religieuse datant de la Nouvelle-France.

-

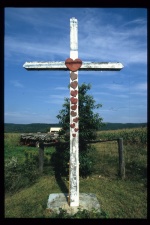

Croix de chemin

Près de 3 000 croix de chemin sont aujourd’hui érigées le long des routes du Québec. Elles constituent un précieux héritage patrimonial. Les premières croix sont élevées par Jacques Cartier en signe de prise de possession du territoire. Plus tard, les pionniers font de même pour souligner la fondation d’un village, ainsi que l’habitant lorsqu’il prend possession de son lopin de terre. Plusieurs raisons amènent les Canadiens français à élever une croix de chemin : les cultivateurs en installent près de leurs champs pour invoquer une protection divine; le curé, pour indiquer l’emplacement d’une future église; les paroissiens en placent à mi-chemin du rang et s’y réunissent pour la prière du soir. Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à peu en imprimant d’un cachet particulier les campagnes québécoises, puis en devenant des objets culturels témoignant du passé de foi de nos ancêtres.

-

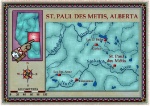

De Saint-Paul-des-Métis à Saint-Paul : un pan d’histoire franco-albertaine

L’année 2009 marquait le centenaire de l’ouverture de Saint-Paul-des-Métis à la colonisation canadienne-française. Bien que la communauté existe depuis 1896, il est intéressant de noter que l’on marque l’anniversaire de l’arrivée des Canadiens français dans la région, passant ainsi sous silence le passé métis de cette communauté. L’ouverture de la colonie métisse aux Canadiens français a suscité au fil des années des débats chez les historiens, mais a aussi laissé de profondes cicatrices dans le cœur des familles métisses qui ont été obligées de quitter Saint-Paul pour aller s’installer ailleurs. Avec le temps, Saint-Paul est devenue une communauté dynamique déterminée à préserver la langue française et la culture francophone, mais aussi une ville réputée pour son multiculturalisme.

-

Découvrir le patrimoine artistique de l’église de l’Annonciation d’Oka

L’église de l’Annonciation d’Oka, au cœur du site patrimonial d’Oka cité par le gouvernement du Québec en 2001, est située sur les rives du lac des Deux-Montagnes, près de Montréal. De style éclectique empruntant à plusieurs courants ornementaux et architecturaux, elle fut érigée entre 1879 et 1883. Elle se distingue par la richesse ornementale de sa façade, par son clocher monumental et son contraste lumineux de pierres rosâtres et de pierres plus pâles. Fermée aux touristes entre 1973 et 1985, elle regagne en popularité au début des années 1990 sous l’impulsion de Claude Grenier, le curé de la paroisse qui organise des visites guidées. Aujourd’hui, la Fabrique de la paroisse voisine de Saint-François d’Assise a pris le relais. Elle offre durant l’été des visites historiques pour faire découvrir l’impressionnant patrimoine artistique de l’église de l’Annonciation d’Oka.

-

Église catholique française en Louisiane (19e-20e siècles)

L’Église catholique française a joué un rôle clé dans la définition et le soutien du patrimoine culturel de la Louisiane contemporaine. L’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans a longtemps été le noyau spirituel de ce patrimoine. Au cœur de la Nouvelle-Orléans, sur la place Jackson, la première église catholique dédiée à Saint-Louis s’est transformée au fil des années en Cathédrale-Basilique de Saint-Louis, siège du diocèse puis de l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans et symbole du pouvoir ecclésiastique. Au XIXe siècle, l’Église catholique de la Louisiane entame une longue campagne visant à préserver la langue française comme langue de la foi. Elle réclame aussi sa reconnaissance comme institution culturelle francophone au sein d’une église nationale américaine de langue anglaise. Au siècle suivant, c’est au diocèse de Lafayette, constitué en 1912, que revient la responsabilité de préserver le français et la foi catholique comme fondements de l’identité franco-louisianaise. L’histoire de l’Église catholique française en Louisiane est donc étroitement liée à l’identité distincte dont se réclament aujourd’hui les populations d’origine franco-louisianaise.

-

Église Saint-Joachim d'Edmonton

« La semence a levé » (Matthieu 13), dit la bannière que la paroisse Saint-Joachim a préparée pour marquer le 125e anniversaire de l’établissement du diocèse d’Edmonton, en 1996. Cette parole extraite de l’Évangile s’applique aussi bien à la paroisse qu’à l’église Saint-Joachim de la ville d’Edmonton. Déclarée monument historique par le gouvernement de la province de l’Alberta, l’église représente bien cette paroisse qui, depuis son établissement au milieu du XIXe siècle et le début du développement de l’Ouest canadien, n’a pas cessé de rayonner et d’enrichir la vie des francophones de la province de l’Alberta. En effet, depuis sa construction en 1854, le premier bâtiment modeste baptisé « Mission Saint-Joachim » a continuellement pris de l’ampleur. En 1899, avec la construction de l’église Saint Joachim actuelle, c’est une véritable institution qui est établie et qui subsiste encore aujourd’hui.

-

Étienne Brûlé, premier Franco-Ontarien

Étienne Brûlé, truchement ou interprète de Samuel de Champlain, est un personnage peu connu de l'histoire de la Nouvelle-France. Il n'a laissé aucuns écrits et on connaît, de son vivant, que très peu de choses à son égard. Son récit de vie, aussi mince soit-il, a cependant fait l'objet d'une métamorphose intéressante au cours des 400 dernières années. Présenté parfois comme traître, parfois comme héros, Brûlé fascine par ses scandales, ses exploits, et par le mystère qui entoure sa mort. Il est aujourd'hui célébré comme le premier Français à avoir habité le territoire de la province de l'Ontario actuelle et certains voient en lui le premier Franco-Ontarien.

-

Eudistes à baie Sainte-Marie (Nouvelle-Écosse)

En 1890, la congrégation des Eudistes arrive de France afin de fonder une maison d'enseignement pour les Acadiens de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Ils prennent aussi en charge deux paroisses de la région. Au cours des décennies suivantes (principalement jusqu'aux années 1970), les Eudistes vont jouer les rôles d'éducateur, de prêtre, de bâtisseur, d'administrateur, d'écrivain et même de nationaliste. Leur présence à la Pointe-de-l'Église illustre la rencontre qui s’est produite entre la France et l'Acadie, tant au niveau architectural, culturel que cultuel. Le passage progressif d'un personnel composés de pères français à un personnel composé de pères d’origine canadienne va permettre d'établir un point d'équilibre entre ces deux facteurs culturels. La contribution des Eudistes au patrimoine francophone de la Nouvelle-Écosse a pris de nombreuses formes au cours des années.

-

Fort de Chartres en Illinois

Situé près de Prairie du Rocher dans l’état de l’Illinois, le Fort de Chartres est le seul fort en pierre construit par les Français au cœur du continent nord-américain. Trois forts se succèdent entre 1720 et 1755, témoins de l’Empire colonial français établi dans le bassin du Mississippi au XVIIIe siècle. Laissé à l’abandon pendant plusieurs décennies, c’est dans l’élan de développement de sites historiques de la première moitié du XXe siècle que l’état de l’Illinois le reconstruit en partie afin de perpétuer la mémoire de la présence française dans la région.

-

Fort-Témiscamingue-Obadjiwan : lieu de rencontres et d'échanges

Le Lieu historique national du Canada du Fort-Témiscamingue-Obadjiwan illustre l’importance de la traite des fourrures dans l’économie canadienne et témoigne de la rivalité franco-anglaise pour le contrôle de ce commerce. Il joue également un rôle central dans la définition identitaire des habitants du Témiscamingue, qu’ils soient d’origine anishinabe (algonquine), française ou anglaise. Cet endroit est fréquenté depuis 6 000 ans. Il a servi de lieu de rencontre et d’échange aux Anishinabes, aux voyageurs français et anglais qui se sont livrés à la traite des fourrures, aux colons canadiens-français du Témiscamingue. Devenu aujourd'hui lieu touristique, le site fonctionne dans un esprit de gestion conjointe entre Parcs Canada et la Timiskaming First Nation en vertu d’une entente de partenariat sur le point d'être conclue. Cette entente a pour objectif d'offrir aux visiteurs un programme d’interprétation pluriculturel.

-

French Prairie en Oregon

French Prairie, située dans la vallée de la Willamette dans l’État d’Oregon, tire son nom des familles biculturelles canadiennes-françaises et indiennes qui ont colonisé la région au cours des années 1820 et 1830. Ces colons franco-indiens ont été d’importants acteurs historiques dans la colonisation euro-américaine de la région qui a débuté dès les années 1810 avec le commerce des fourrures par voie terrestre. À l’origine, French Prairie était le domaine des Ahantchuyuk Kalapuyan, peuple autochtone dont la population a abruptement chuté au cours des années 1830 et 1840, à cause de la maladie et de l’émigration euro-américaine. Plus tard, la vallée de la Willamette est devenue une des principales destinations des colons américains empruntant la piste de l’Oregon pendant les années 1840. Après l’assimilation éventuelle des familles franco-indiennes et l’ascension politique des Anglo-Américains, le rôle historique des francophones a souvent été négligé dans les textes traditionnels de l’histoire de l’Oregon. Malgré tout, l’histoire et le patrimoine des colons francophones ont survécu dans la mémoire de leurs descendants. Aujourd’hui, les touristes du XXIe siècle qui visitent le Champoeg State Heritage Area ont l’occasion de découvrir les colons franco-indiens de French Prairie.

-

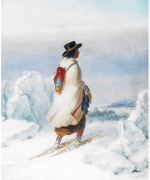

Héritage amérindien des raquettes à neige : de la nécessité à l'agrément

À l’arrivée des premiers immigrants français dans la vallée du Saint-Laurent, au début du XVIIe siècle, la raquette à neige était d’usage universel chez les Amérindiens. Elle leur permettait de se déplacer en hiver sans s’enfoncer dans la neige profonde. Les Français les ont aussitôt imités pour vaquer à des occupations parfois vitales comme chasser, faire la guerre, communiquer entre eux ou s’approvisionner en bois de chauffage. Au XIXe siècle, la raquette devient un loisir très populaire dans toutes les couches de la société. Aujourd’hui, après une brève période d’hibernation, elle reprend sa place dans le monde du sport et des loisirs grâce à de récents perfectionnements techniques. Le parcours de la raquette à neige illustre à merveille la persistance d’un patrimoine très ancien et son adaptation à l’évolution de la société, face à une constante de l'environnement canadien : l’hiver.

-

Héritage linguistique des Métis de l'Ouest Canadien

Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, la traite des fourrures dans les « Pays d’en haut » voit naître deux communautés distinctes issues d’unions entre femmes autochtones et hommes blancs : les Métis francophones et les Métis anglophones (les « Halfbreeds »). Avec le temps, le français ou l’anglais que les enfants métis avaient appris de leur père a évolué de manière particulière et a donné naissance à deux variétés locales : le français mitchif et le bungee -- une forme vernaculaire de l’anglais. Mais ces enfants métis avaient également appris la ou les langues de la mère et une nouvelle langue est apparue, le mitchif, étonnante fusion d’éléments français et d’éléments cris et ojibwés. Tout ce patrimoine linguistique est aujourd’hui en voie d’extinction.

-

La Champagne-Ardenne, terre de fondateurs de la Nouvelle-France

Fait remarquable, c’est de la Champagne-Ardenne que sont venus quelques-uns des fondateurs les plus notables de l'Amérique française, en particulier pour Ville-Marie/Montréal. Même si l'apport numérique a été modéré: environ 2,5% du total des habitants. A peu près la même chose que la Bourgogne, un peu plus que la Franche-Comté et un peu moins que la Lorraine, toutes des régions limitrophes. Rien d’anormal étant donné sa position géographique éloignée de l'océan. Depuis l’an 2000, les initiatives se multiplient dans l’ancienne province de Champagne, afin de rappeler l’importante contribution de cette région à l’essor du fait français en Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles.

-

Lac Sainte-Anne : un lieu de pèlerinage franco-amérindien

Le 24 juillet 1991, Douglas Crosby, président de la Conférence oblate du Canada, choisissait le site sacré du lac Sainte-Anne pour présenter, au nom de 1 200 Oblats, des excuses aux Premières nations du Canada pour « certains effets négatifs » que les pensionnats ont eus sur les autochtones. Le choix de ce lieu n'est pas anodin : le lac Sainte-Anne revêt en effet une grande importance dans la spiritualité traditionnelle, mais aussi dans l'histoire des relations franco-amérindiennes de l'Ouest. Situé à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d'Edmonton, en plein cœur de la province de l'Alberta, le lac Sainte-Anne était un lieu de rassemblement ancestral. Depuis 1889, les autochtones (Cris, Dénés, Pieds‑noirs et Métis) viennent y célébrer la fête de sainte Anne. Chaque année, en juillet, le site reçoit de 35 000 à 40 000 pèlerins provenant du Canada et des Etats-Unis. Le 19 juillet 2007, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada y dévoilaient une plaque commémorant l'importance historique nationale de ce lieu de pèlerinage.

-

Langue française au Manitoba : héritages canadien-français et européen

Selon le recensement de 2006, la population de langue maternelle française du Manitoba représente un peu moins de 4 % de la population totale de la province. L’histoire du fait français dans cette province, faite d’opiniâtreté et d’engagement pour la sauvegarde de ses spécificités culturelles et linguistiques, est toutefois empreinte de la richesse des héritages d’origines diverses qui la constituent. Les variétés de français en usage au sein de la communauté francophone témoignent encore aujourd’hui des traces linguistiques héritées des parlers importés par les colons venus du Québec, ou encore de l’Europe francophone aux alentours des années 1900.

-

Lexique du parler canadien-français du père Potier

La langue française est sans doute l’élément central du patrimoine que partagent les francophones du Nouveau Monde. Pendant plus de quatre siècles, le français d’Amérique a survécu et il a évolué, multipliant les variantes reflétant les environnements naturels et culturels dans lesquels il a pris racine, les chocs et les rencontres qui l’ont marqué, les occupations, vocations et domaines que ses locuteurs ont maîtrisés. Un des documents les plus importants pour l’étude de l’histoire du français nord-américain est le manuscrit intitulé « Façons de parler proverbiales, triviales, figurées, etc., des Canadiens au XVIIIe siècle », un petit calepin rédigé de 1743 à 1758 par le père Pierre Philippe Potier, missionnaire jésuite aux Hurons de la rivière Détroit. Ce lexique du parler canadien-français est le premier et, en fait, le seul à documenter le français parlé en Nouvelle-France. Potier a noté la plupart des mots de son lexique dans la région de la rivière Détroit, où il fut missionnaire de 1744 à sa mort survenue en 1781. Ce document revêt donc une importance capitale pour les francophones de cette région.

-

Lieux de mémoire de Marie de l’Incarnation à Tours

Marie Guyard, mieux connue sous le nom de Marie de l'Incarnation, est née à Tours, en France. Elle y a vécu quarante ans, de sa naissance jusqu'à son départ vers le Canada, soit de 1599 à 1639. Elle figure parmi les pionniers de la Nouvelle-France, où elle a notamment implanté le monastère des ursulines à Québec, première école pour jeunes filles amérindiennes et françaises en Amérique du Nord. Elle a habité ce monastère jusqu'à sa mort en 1672. Si sa mémoire est abondamment commémorée au Québec, son souvenir était quasi oublié dans sa terre d'origine, où seule une poignée de fervents, d'érudits et d'édiles, se souvenaient de cette modeste provinciale du XVIIe siècle, échappée vers les « quelques arpents de neige » du Canada. Cependant, depuis les années 1950, grâce au dynamisme et à la bonne volonté d'un groupe formé de Canadiens et de Tourangeaux, soutenus par quelques élus sensibilisés au rayonnement de la langue française en Amérique du Nord, la mémoire de Marie Guyard reprend enfin ses droits à Tours.

-

Mémoire de Catherine de Saint-Augustin, du Québec à la Normandie

Placée au nombre des fondateurs de l’Église canadienne, Catherine de Saint-Augustin a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1989. Née en 1632 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, sous le nom de Catherine de Longpré, elle est entrée en 1644 chez les hospitalières de Bayeux. Elle n’a pas tardé à se porter volontaire pour seconder les religieuses ayant la charge de l’Hôtel-Dieu de Québec et elle a débarqué en Nouvelle-France en 1648. Elle y a mené une vie exemplaire puis elle y est morte toute jeune encore, de maladie, en 1668. Sa renommée grandissante au Québec, à compter de la fin du XIXe siècle, a permis à son pays natal de la redécouvrir.

-

Mémoire de Jeanne Mance à Langres

Fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1642, Jeanne Mance meurt en 1673 « en réputation de sainteté », selon mère Juchereau de Saint-Ignace qui est alors supérieure de l’Hôtel-Dieu de Québec. Jeanne Mance est née en 1606 à Langres, en Champagne, et a quitté sa ville natale à l’âge de 34 ans pour répondre à une vocation missionnaire irrésistible qui l’a emmenée au Canada. Les Langrois vont ignorer qu’elle est née parmi eux jusqu’à la découverte de son acte de baptême en 1931. Il faudra alors la mobilisation du clergé québécois en faveur de la béatification de Jeanne Mance, des années 1940 aux années 1960, pour rendre possible la survivance de sa mémoire dans sa ville natale. Aujourd’hui personnalité langroise reconnue, le visage de Jeanne Mance a évolué : la fondatrice de l’Église canadienne est devenue une « infirmière sans frontières » au fur et à mesure que l’Église catholique perdait de son influence, tant en France qu’au Québec. En 2012, elle a aussi été reconnue officiellement co-fondatrice de la ville de Montréal.

-

Monument du père Marquette à Laon : la mémoire d'un héros américain en terre française

Né à Laon, dans le nord de la France, en 1637, le père jésuite Jacques Marquette a découvert le fleuve Mississippi en 1673, en compagnie de Louis Jolliet, explorateur, commerçant et seigneur né à Québec. Le père Marquette est mort près de l’actuelle ville de Ludington au Michigan en 1675. Héroïsé aux États-Unis à partir de 1877, après la découverte de ses ossements, il est resté largement méconnu en France. L’histoire du monument que lui a consacré sa ville natale en 1937 illustre les aléas de la mémoire locale de ce héros américain. Jésuite longtemps renié par les anticléricaux français, le père Marquette n’a finalement pu être honoré dans son pays que lorsqu'on a mis en avant sa figure d’explorateur-cartographe de l’Amérique du Nord.

-

Musée de Saint-Boniface

Fondé en 1939 le Musée de Saint-Boniface loge depuis 1967 dans le bâtiment le plus ancien de Winnipeg : l’ancien couvent des Sœurs Grises, reconnu lieu historique national exceptionnel par le gouvernement du Canada, désigné par le gouvernement du Manitoba en 1991 et la ville de Winnipeg en 1995. L’édifice constitue d’ailleurs le plus important artéfact du Musée qui a pour mission de le préserver et de le mettre en valeur. Cette institution a également pour mission de faire connaître l’histoire et la culture matérielle des Canadiens français et des Métis de l’Ouest canadien, particulièrement ceux qui sont originaires du Manitoba. Avec sa collection de plus de 25 000 objets, incluant le plus important fonds d’objets se rapportant à Louis Riel au Canada, le Musée de Saint-Boniface joue un rôle culturel majeur au sein de la francophonie manitobaine et de la province du Manitoba.

-

Musée Marguerite-Bourgeoys et chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

Marguerite Bourgeoys a joué un rôle clé dans l’histoire de l’éducation au Québec. En effet, elle a fondé la Congrégation de Notre-Dame, communauté de femmes non cloîtrées vouée à l’enseignement et encore active aujourd’hui à travers le monde. De plus, sœur Bourgeoys a laissé une autre trace remarquable dans le patrimoine matériel québécois : la chapelle de pèlerinage Notre-Dame-de-Bon-Secours, dont la construction remonte au milieu du XVIIe siècle. Ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie est le plus ancien site montréalais qui ait conservé sa fonction d’origine, soit celle d’accueillir des pèlerins. Ce patrimoine est mis en valeur au complexe muséal Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours/Musée Marguerite-Bourgeoys, créé en 1998.

-

Ô Canada : du chant patriotique canadien-français à l’hymne national du Canada

Tous les pays ont un hymne national et le Canada ne fait pas exception à la règle avec son « Ô Canada ». L'hymne national doit être un symbole rassembleur autour duquel se cristallisent le sentiment d'appartenance et l'identité collective. Il est joué ou chanté lors de cérémonies officielles, ou lors d'occasions solennelles, et il a pour fonction d'offrir un condensé de ce qui représente le mieux un pays, une nation. Toutefois, cela est parfois théorique et l'hymne national peut connaître divers destins, fluctuant au même rythme que se transforme le pays ou la nation. C'est ce qui s'est produit pour le « Ô Canada » dont le cheminement historique est pour le moins étonnant. D'abord chant patriotique canadien-français avant d'être l'hymne national du Canada, il reste particulièrement présent lors des événements sportifs comme les matchs de hockey professionnels, ou les Jeux Olympiques, sans pourtant faire l'unanimité sur sa portée identitaire réelle. Aujourd'hui encore, ce chant composé au 19e siècle est l'objet de réflexions et de reconsidérations diverses.

-

Parc Montmorency

Le parc Montmorency est situé au sommet de la côte de la Montagne, à Québec, et il voisine l’archevêché et l’ancien hôtel des postes. Il a été désigné lieu historique national en 1949 pour commémorer l’un des lieux de réunion de l’Assemblée législative de la province du Canada entre 1841 et 1866, un jalon important de l’histoire de la démocratie au Canada. Plusieurs autres événements et bâtiments ont enrichi le passé de cet endroit qui a été tour à tour un lieu sacré, où ont été inhumés plusieurs pionniers de la Nouvelle-France, un lieu de pouvoir religieux et civil, ainsi qu’un site militaire stratégique. Le parc Montmorency a été la scène de grandes premières historiques.

-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les fondements

Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Les établissements français qui s'enracinent en Nouvelle-France dès le XVIIe siècle réalisent le projet visionnaire de fonder une société nouvelle. Plusieurs pionniers de l'époque se réfèrent au mythe des origines de la Bible : Genèse et Actes des Apôtres, pour construire un lieu qui ressemblera au commencement d'un monde. Cette fondation se répercute entre autres dans les établissements d'enseignement créés et animés par des ordres religieux, où s'infiltrent à partir de la fin du XVIIe siècle les idées avant-gardistes inspirées du grand philosophe René Descartes. Ces idées seront déterminantes dans la construction de l'identité des Canadiens français.

-

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au Michigan

Au XVIIIe siècle, le fort Saint-Joseph est l’un des plus importants postes frontaliers de la portion ouest de la région des Grands Lacs. Fondée par les Français dans les années 1680, ce qui était à l’origine une simple mission deviendra, pendant près d’un siècle, un important centre d’activité religieuse, militaire et commerciale pour les populations amérindiennes et pour les colons européens. Si les collectionneurs de la fin du XIXe siècle connaissaient l’emplacement du site, celui-ci tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte, en 1998, par des archéologues de l’Université du Western Michigan. Les fouilles successives jointes à l’implication du grand public pour la préservation et la mise en valeur de ce site ont permis de faire renaître l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine de l’époque coloniale française.

-

Patrimoine naturel des cisterciens de Rougemont

Le domaine de l’Abbaye cistercienne de Rougemont en Montérégie constitue un patrimoine naturel unique au Québec. Arrivé à Rougemont en 1932, cet ordre monastique s’est rapidement intégré à l’économie régionale en choisissant la pomiculture comme activité lucrative afin d’assurer sa subsistance et son indépendance financière. Avec ses 35 hectares de pommiers, le verger des cisterciens est le plus important du Québec à être ouvert à l’autocueillette. Une partie des récoltes sert également à la fabrication de vinaigre de cidre, de jus de pomme et d’un cidre élaboré selon la méthode champenoise. En étroite relation avec la nature, les moines ont aménagé sur leurs terrains de vastes espaces verts qu’ils réservent en partie au recueillement des membres de leur communauté, ou qu’ils destinent au repos des visiteurs. De plus, en 2008, ils ont transformé leur forêt de 50 hectares en réserve naturelle privée dans le but de préserver la faune et la flore exceptionnelles du mont Rougemont.

-

Pèlerinage de Saint-Laurent en Saskatchewan

Saint-Laurent de Grandin est un site très important du patrimoine religieux des francophones de la Saskatchewan, ou Fransaskois. Il fut un temps où tous les Fransaskois et tous les Métis francophones de cette région de la Saskatchewan étaient de fidèles catholiques, car le clergé oblat y avait joué un rôle actif de conversion. La mission de Saint-Laurent a attiré et attire encore un grand nombre de fidèles. En effet, située au milieu de la province, sur la rive ouest de la rivière Saskatchewan Sud, à environ 10 kilomètres au nord de Batoche, l’ancienne mission métisse accueille chaque été des milliers de fervents pour le pèlerinage annuel dédié à Notre-Dame-de-Lourdes. L’organisation du pèlerinage est maintenant assurée par la paroisse de Duck Lake.

-

Pistes métisses de l'Ouest canadien

Le 17 février 1997, une plaque était dévoilée à la législature albertaine à Edmonton. Simultanément, on commémorait le même événement à l'hôtel Fort Garry, à Winnipeg. En ce jour de célébration étaient réunis des membres de la Nation métisse de l'Alberta et du Manitoba ainsi que des représentants du ministère du Patrimoine canadien et d'associations historiques locales. On n'inaugurait aucun monument, on ne rendait hommage à aucune personne. En fait, les représentants des différents organismes présents soulignaient l'importance historique nationale d'une route de transport qui a marqué le Nord-Ouest au cours du XIXe siècle : la piste Carlton.

-

Poiriers des Jésuites

En 2001, le comité canadien a intégré le poirier des Jésuites à son logo des Grandes Fêtes commémorant le tricentenaire de la fondation de la ville de Détroit par Antoine Lamothe-Cadillac. Selon la tradition, cet arbre majestueux aurait été introduit par les jésuites au début du XVIIIe siècle. Ces poiriers géants, dont les racines remontent à l’époque de la Nouvelle-France, sont typiques de la région mais ils sont devenus rares et leur avenir n’est pas assuré. Depuis 2001, ils sont devenus le symbole vivant de la communauté francophone de Détroit, maintenant concentrée du côté canadien de la frontière autour de la ville de Windsor. En liant symboliquement son sort à celui des poiriers des Jésuites, la communauté francophone du Détroit s’est engagée à protéger leur valeur patrimoniale, historique et culturelle, tout en réaffirmant sa propre vitalité.

-

Robert Cavelier de La Salle

La Salle est considéré comme l'un des plus grands explorateurs français de l'Amérique du Nord, tant au Canada qu'aux États-Unis. Lorsque l'histoire était enseignée dans les classes des États-Unis, principalement comme chronique héroïque du développement de la nation américaine, La Salle était inévitablement cité au même titre que le navigateur Henry Hudson et les conquistadors Coronado et Ponce de Leon. Afin d'honorer la mémoire de La Salle, on donna son nom à une voiture américaine, comme ce fut le cas pour Pontiac, De Soto et Cadillac, ces autres personnages célèbres de la période coloniale. Cependant, ce sont les récits historiques de Francis Parkman, avec leur portrait héroïque de La Salle, qui ont le plus contribué à fixer l'identité de cet explorateur et la portée de ses exploits dans la conscience nord-américaine. La Salle - que l'histoire populaire a retenu pour avoir été le premier homme à descendre le cours du Mississippi - est une personnalité historique dont la contribution à la conquête européenne et au développement de l'Amérique du Nord ne sera jamais effacée de la mémoire collective.

-

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons : joyau méconnu de la Nouvelle-France ontarienne

Le site historique Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons situé au bord de la rivière Wye (anciennement Isiaragui en langue huronne), un affluent de la baie Georgienne, témoigne avec fierté d’un des chapitres les plus dramatiques de l’histoire de la Nouvelle-France. La reconstitution contemporaine des vingt-deux édifices entourés d’une palissade qui fait revivre les dix ans d’existence de cette mission jésuite fortifiée (1639-1649) représente un étrange paradoxe. En effet, la rencontre marquée par des conséquences tragiques de deux peuples fondateurs du Canada, les Ouendats (ou Hurons) et les Français, est commémorée dans une région aujourd’hui très anglophone, par un organisme de langue anglaise, Huronia Historical Parks/Parcs historiques de la Huronie, où œuvre quelques francophones et personnes bilingues. Ce site historique en terre ontarienne n’en demeure pas moins un joyau du patrimoine français des tout débuts du Canada.

-

Toponymie des Voyageurs de la rivière Churchill

La rivière Churchill offre, sur un parcours de plus de 347 km, un patrimoine naturel, culturel et historique d’exception qui lui a valu sa candidature au nombre des cours d’eau du Réseau des rivières du patrimoine canadien. L’histoire de la Churchill est marquée par la fréquentation des Voyageurs associés à la traite des fourrures. Ils ont paré cette voie d’eau d’une abondante toponymie française, témoin d’une période qui se révèle être le véritable âge d’or de la langue française sur un territoire qui allait devenir la Saskatchewan.

-

Twin Cities (Minneapolis et Saint-Paul au Minnesota)

Arpenter les Twin Cities aujourd’hui, c’est laisser se dévoiler les couches enfouies de l’histoire de l’Amérique française. Les traces de la présence francophone y sont en effet multiples, quoique discrètes. Le Father Hennepin Bluffs Park sur les chutes Saint-Antoine entretient le souvenir des explorations du XVIIe siècle. La rue Larpenteur doit son nom à l’une des familles dominantes de la région des années 1830 aux années 1850. Le Cretin-Derham Hall High School et les co-cathédrales de Minneapolis et de Saint-Paul sont des signes toujours visibles de l’influence du catholicisme français dans la région. Il est facile de se laisser porter par l’histoire de ces lieux, même si localement la mise en valeur de ce patrimoine n’a rien d’évident.

-

Vanier : bastion francophone en Ontario

Formé à partir d’un noyau villageois situé à l’est de la rivière Rideau, Vanier a pris son véritable essor au milieu du XIXe siècle avec le développement de la région d’Ottawa engendré par l’industrie du bois. L’implantation d’une classe ouvrière canadienne-française en fera un des plus importants établissements francophones de ce qui deviendra la capitale du Canada. Au cours du XXe siècle, Vanier se développe rapidement tout en s’affirmant de plus en plus comme étant le principal bastion francophone de la ville. Si Vanier connaît une période difficile après la Seconde Guerre mondiale, la ville gagnera cependant une notoriété remarquable sur le plan culturel et s’imposera comme un puissant symbole de la culture franco-ontarienne. Aujourd’hui, grâce à ses nombreuses initiatives de sauvegarde et de mise en valeur mémorielle, Vanier constitue un haut lieu de l’histoire des francophones de la capitale, voire de toute la francophonie ontarienne.

Images

-

Missionnaire_je__suit

e.gifArticle :

Collection Coverdale -

1st row, L to R: Fath

er Edmond Pratt...Article :

Église Saint-Joachim d'Edmonton -

Paul Le Jeune, missio

nnaire jésuite ...Article :

La Champagne-Ardenne, terre de fondateurs de la Nouvelle-France -

Charles-Agapit Beaudr

y, prêtre-colo...Article :

Langue française au Manitoba : héritages canadien-français et européen

-

En 1819, lord Selkirk

, qui a acquis ...Article :

Musée de Saint-Boniface -

La première cloche ap

portée par les ...Article :

Musée de Saint-Boniface -

Missionnaire jésuite

au XVIIe siècle...Article :

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les développements Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les fondements -

Fort Saint-Joseph – m

issionnaire jés...Article :

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au Michigan

-

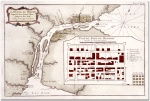

Carte de la Nouvelle-

France, 1657Article :

Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons : joyau méconnu de la Nouvelle-France ontarienne -

Murale de la cabane à

sucre des Père...Article :

Vanier : bastion francophone en Ontario

Documents PDF

-

Liste des missionnaires jésuites du Canada passés par La Flèche, 1610-1760

Taille: 73 Kb

Article :

Collège royal de La Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada