Articles

-

Jacques Cartier

Jacques Cartier est l’un de ces explorateurs européens partis d’Espagne, du Portugal, d’Angleterre et de France au XVIe et au XVIIe siècles, principalement pour découvrir un passage vers la Chine mythique. Cartier est devenu l’un des « découvreurs » d’un nouveau monde, immense continent qui barrait le chemin aux navigateurs : les Amériques. En explorateur méticuleux, il a inventorié un vaste territoire s’étendant du golfe du Saint-Laurent jusqu’au site d’Hochelaga, devenu Montréal, et il a attribué ce territoire au roi de France. Il n’est toutefois pas parvenu à fonder une colonie durable. Les premiers historiens du Canada français l’ont proclamé découvreur du Canada au XIXe siècle, car Jacques Cartier servait très bien les intérêts nationalistes émergents.

-

Adaptation à l’hiver : l’exemple des transports

L'hiver québécois est long et rigoureux. Lorsque les premiers Français se sont établis sur les rives du Saint-Laurent, l’adaptation à l’hiver représentait pour eux un défi de taille. Tous les aspects de leur vie ont été touchés : agriculture et alimentation, transports, habitation, vêtement, relations humaines et culture. Les Amérindiens ont grandement facilité leur adaptation. Puis, de génération en génération, l’ingéniosité des habitants et leur volonté d’atténuer les contraintes de l’hiver ont suscité l’invention d’outils et d’équipements plus performants, ainsi que l’apparition de nouvelles façons de faire. Aujourd’hui, il est possible de poursuivre à peu près les mêmes activités à l’année longue, une situation inconcevable il n’y a pas si longtemps. L’adaptation progressive à l’hiver marque notre histoire, notre patrimoine; elle meuble aussi nos musées et nos mémoires.

-

Amérique française de Chateaubriand : voyage et littérature

Le voyage de Chateaubriand aux Etats-Unis et sur la frontière canadienne en 1791 fut un voyage initiatique qui a marqué toute son œuvre. Son chant du Nouveau Monde décliné dans ses romans et ses récits en a fait, pour les générations romantiques du XIXe siècle, « l’inventeur de l’Amérique » et, plus particulièrement, le réinventeur de la Louisiane. En récapitulant et en magnifiant les expériences des explorateurs, des missionnaires, des voyageurs et des naturalistes des débuts de la Nouvelle-France jusqu'à son époque, son oeuvre a donné le goût de l’Amérique à de nombreuses générations d’Européens. C’est ainsi que Chateaubriand appartient pleinement au patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Béluga du Saint-Laurent

Depuis les années 1980, citoyens et communautés de chercheurs ont lancé un cri d’alarme afin de protéger le béluga du Saint-Laurent. Depuis lors, cette petite baleine blanche à l’allure sympathique est devenue un symbole mondial de la faune menacée. Aujourd’hui, le béluga fait l’objet de nombreuses études scientifiques, et, bien qu’il jouisse de plusieurs mesures de protection, il est encore menacé de disparition. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. En 1920, par exemple, une lutte sanguinaire s’est engagée pour réduire le nombre de bélugas, alors considérés comme l’ennemi des pêcheurs. On les accusait de manger les morues, les saumons et autres poissons d’intérêt commercial. La place du béluga dans la vie des communautés humaines du Saint-Laurent et sa valeur en tant que ressources naturelles à exploiter, ou patrimoine à préserver, se sont donc beaucoup modifiées au fil du temps.

-

Ceinture fléchée

La ceinture fléchée est un symbole vestimentaire fort de la culture francophone d'Amérique. Cet objet a connu un usage quasi généralisé pendant environ un siècle, soit de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, avant de subir un déclin lié à celui du commerce des fourrures. Par la suite, ce « chef-d'œuvre de l'industrie domestique au Canada », comme l'écrivait E.-Z. Massicotte, a toujours été associé aux cultures traditionnelles canadiennes-françaises et métisses. Aujourd'hui, des passionnés se sont investis dans la sauvegarde de cette pratique. Grâce à des artisanes et des artisans qui continuent à tisser des ceintures selon la tradition, cette technique exclusive reste vivante.

-

Cirque du Soleil (origines) : les Échassiers de la Baie et la Fête foraine de Baie-Saint-Paul

En 2009, le Cirque du Soleil constitue sans aucun doute l'entreprise culturelle québécoise la plus connue sur la scène internationale. Cette indéniable réussite commerciale découle de projets initiés au tournant des années 1980 à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Le contexte culturel est alors favorable à ce type d'expérimentation, car depuis les années 1970, une partie de la jeunesse québécoise quitte la ville pour la campagne à la recherche d'un monde nouveau. Charlevoix et Baie-Saint-Paul font alors l'objet d'une redécouverte, cette fois sur le circuit de la culture hippie, quelque part entre la « Gaspésie et jusqu'en Californie » comme le chantait Pierre Flynn... 25 ans après ses débuts modestes dans Charlevoix, cette entreprise culturelle d'envergure reprend désormais sa place dans l'histoire de la localité de Baie-Saint-Paul et s'inscrit de ce fait dans un héritage patrimonial marquant.

-

Coeur historique de Montréal : la place Royale

À Montréal, la place Royale plonge ses racines dans mille ans d’occupation humaine, de la présence amérindienne jusqu’au milieu du XXe siècle. Véritable carrefour d’échange et de commerce, elle accueille le marché du XVIIe au XIXe siècle. En 1836-1838, l’édifice de la première douane de Montréal y est érigé et, à ses pieds, le square de la Douane est aménagé. Elle prend le nom de place Royale en 1892. Un siècle plus tard, la place Royale et l’ancienne douane sont intégrées à Pointe-à-Callière, cité d’d’archéologie et d’histoire de Montréal, qui les met aujourd’hui en valeur.

-

Croix de chemin

Près de 3 000 croix de chemin sont aujourd’hui érigées le long des routes du Québec. Elles constituent un précieux héritage patrimonial. Les premières croix sont élevées par Jacques Cartier en signe de prise de possession du territoire. Plus tard, les pionniers font de même pour souligner la fondation d’un village, ainsi que l’habitant lorsqu’il prend possession de son lopin de terre. Plusieurs raisons amènent les Canadiens français à élever une croix de chemin : les cultivateurs en installent près de leurs champs pour invoquer une protection divine; le curé, pour indiquer l’emplacement d’une future église; les paroissiens en placent à mi-chemin du rang et s’y réunissent pour la prière du soir. Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à peu en imprimant d’un cachet particulier les campagnes québécoises, puis en devenant des objets culturels témoignant du passé de foi de nos ancêtres.

-

Dollard des Ormeaux

Adam Dollard des Ormeaux, ce personnage emblématique de l’histoire de la Nouvelle-France, a fait l’objet d’un culte patriotique exceptionnel. Le combat qu’il a mené avec une poignée de compagnons contre une armée iroquoise, en 1660, a marqué la mémoire collective. Les célébrations entourant son « exploit du Long-Sault » ont culminé des années 1920 aux années 1960 et ont pris de multiples formes, notamment la fête de Dollard, célébrée chaque année au Québec le même jour qu’on fête ailleurs au Canada la reine Victoria. Toutefois, le remplacement de cette fête par la Journée nationale des patriotes, depuis 2003, indique que la représentation du personnage et de son exploit n’ont plus la même portée. On peut se demander dans quelle mesure Dollard des Ormeaux fait encore partie du patrimoine de l’Amérique française.

-

Drapeau du Québec : le fleurdelisé

Des lendemains des Troubles de 1837-1838 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens français arborent le plus souvent le drapeau de la France, le tricolore bleu-blanc-rouge, qui, à leurs yeux, représente le mieux leur caractère distinct. Mais, au tournant des XIXe et XXe siècles, émerge chez les francophones le désir de se doter de leur propre drapeau, plus en accord avec leur identité nord-américaine. Plusieurs projets soumis dans les années 1901 à 1905 participent à la genèse du drapeau actuel, tout particulièrement le fleurdelisé du curé Elphège Filiatrault et le Carillon-Sacré-Cœur. Après bien des péripéties, le fleurdelisé, tel que nous le connaissons aujourd’hui, devient, le 21 janvier 1948, drapeau officiel du Québec. Depuis, il constitue un symbole fort de l’identité des Québécois, flottant sur les bâtiments officiels du Québec, ainsi que devant bien des résidences privées, ou encore fièrement hissé par la population en diverses circonstances, particulièrement lors des moments forts de son histoire.

-

Français à Terre-Neuve

Les francophones représentent aujourd'hui une fraction minime de la population de Terre-Neuve-et-Labrador. Si les Français ont laissé plusieurs traces historiques sur ce territoire depuis le 16e siècle, aujourd'hui leur présence ressemble davantage à un espace imaginaire qu'elle ne traduit un enracinement concret. Ce lieu anthropologique s'apparente en quelque sorte à une communauté « fantôme », nourrie par de nombreux souvenirs, des échos culturels transmis par l'histoire et la littérature, ainsi que par la toponymie et quelques vestiges d'un passé presque disparu. Pourtant, cette présence française est connue, étudiée et même célébrée. Les fêtes commémoratives de 2004 ont d'ailleurs été l'occasion de raviver le patrimoine francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.

-

Gouvernance communautaire de la minorité francophone : un patrimoine culturel

Prise globalement, la minorité francophone du Canada a survécu et se développe grâce à un investissement constant dans ce qu’on pourrait appeler la gouvernance communautaire, c’est-à-dire les formes d’organisation qu’elle s’est données afin de se constituer en collectivité et d’influer sur les pouvoirs publics. Aujourd’hui tissée de long en large à travers le pays, la gouvernance minoritaire francophone s’est progressivement instituée contre les assauts d’une majorité souvent malveillante. Par sa persistance et son ressort, cette gouvernance est riche en enseignements et s’inscrit dans le patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Hiver dans les arts visuels

Célébré pour sa beauté, honni pour sa durée, son intensité et ses tragédies, l'hiver est un thème récurrent dans la représentation graphique du Québec, et cela dès la fin du XVIIIe siècle. Cet élément identitaire important a été exploré sous différentes facettes, notamment par les peintres, les photographes et les cinéastes. Depuis les Britanniques servant la cause de l'Empire jusqu'aux nationalistes québécois affirmant l’un des traits les plus pénétrants de leur identité, les images de l'hiver témoignent autant de la réalité de la saison froide que des mythes qu'on lui accole.

-

La Rochelle et l’Amérique française

L’histoire de La Rochelle, c’est l’histoire de ses différents ports qui traduisent la capacité des Rochelais à participer à toutes les dynamiques atlantiques entre le XIIe et le XVIIIe siècle. La participation précoce aux grandes découvertes, les échanges avec les Amériques et avec le reste du Monde au gré des entreprises coloniales et des opportunités économiques installent la ville-port dans le groupe des grandes cités maritimes du monde atlantique. Une vieille histoire ! Il n’est pas étonnant de voir sur le territoire d’une agglomération forte aujourd’hui de près de 150 000 habitants et dans le paysage urbain de la vieille ville, les marques de cette aventure française en Amérique du Nord. Une aventure de coopération France-Québec qui se poursuit d’ailleurs aujourd’hui de multiples façons.

-

Langue française, patrimoine fondamental des Québécois et des Français

L’identité (qui doit être distinguée de la nationalité comme de la citoyenneté) lorsqu’elle est collective, renvoie au sentiment de spécificité qu’éprouve tout un groupe ; elle est à la fois conscience de soi et image que l’autre (ou les autres) envoie de vous. Parfois l’identité est liée à la religion (lorsqu’elle permet de résister ou de s’opposer à un voisin dominant) ; par exemple : l’orthodoxie des Grecs, le catholicisme des Irlandais et des Polonais. Aujourd’hui l’Islam sous sa version radicale et politique est revendiquée comme une marque identitaire d’affirmation (ou à l’inverse comme objet de stigmatisation). La communauté de langue a aussi été dans le passé comme encore aujourd’hui une caractéristique identitaire, parce que l’identité comme le disait Lautréamont est liée à la permanence qui défie les aléas de l’histoire. Ainsi se trouvent associées trois dimensions : mémoire, langue et identité. Contrairement à la théorie allemande du XIXe siècle qui mettait en avant la langue comme fondement exclusif de la nationalité, la tradition française (et aussi francophone) associe la fidélité à la langue à la volonté collective de la défendre et de l’illustrer, et aussi aux luttes collectives qui permettent aux peuples de s’émanciper et de s’affirmer. Rappelons enfin que la langue n’est pas un simple code de communication mais une mémoire ainsi qu’une âme collective grâce aux milliers d’images, de métaphores, de tournures de phrases, de finesses syntaxiques qui la caractérisent, sans oublier les milliers de mots parfois intraduisibles littéralement, tant ils sont enracinés dans un terreau original fertilisé par une histoire que l’on souhaite continuer à écrire en commun.

-

Lieux de mémoire de Marie de l’Incarnation à Tours

Marie Guyard, mieux connue sous le nom de Marie de l'Incarnation, est née à Tours, en France. Elle y a vécu quarante ans, de sa naissance jusqu'à son départ vers le Canada, soit de 1599 à 1639. Elle figure parmi les pionniers de la Nouvelle-France, où elle a notamment implanté le monastère des ursulines à Québec, première école pour jeunes filles amérindiennes et françaises en Amérique du Nord. Elle a habité ce monastère jusqu'à sa mort en 1672. Si sa mémoire est abondamment commémorée au Québec, son souvenir était quasi oublié dans sa terre d'origine, où seule une poignée de fervents, d'érudits et d'édiles, se souvenaient de cette modeste provinciale du XVIIe siècle, échappée vers les « quelques arpents de neige » du Canada. Cependant, depuis les années 1950, grâce au dynamisme et à la bonne volonté d'un groupe formé de Canadiens et de Tourangeaux, soutenus par quelques élus sensibilisés au rayonnement de la langue française en Amérique du Nord, la mémoire de Marie Guyard reprend enfin ses droits à Tours.

-

Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur en Nouvelle-France

Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, est un personnage marquant de l’histoire de la Nouvelle-France. Grand administrateur, figure de proue du commerce des fourrures, il a contribué à une large expansion du territoire de la Nouvelle-France. Gouverneur de 1672 à 1682, puis de 1689 à 1698, il a représenté pendant près de vingt ans le roi de France Louis XIV dans l’immense Amérique du Nord française et a repoussé victorieusement l’attaque des Anglais sur Québec en 1690. Il est l’un des personnages les plus connus de l’histoire de la Nouvelle-France au Québec, où son rôle a été maintes fois souligné. Par contre, en France, il est resté dans l’ombre jusqu’à une date récente.

-

Maison Arthur-Villeneuve : témoignage d'une vie et d'une œuvre

Le visiteur du Musée de la pulperie de Saguenay ne manque pas d’être étonné par la présence de la maison du peintre Arthur Villeneuve placée à l’intérieur de cet établissement muséal comme un véritable objet d’art. D’abord maison-musée, cette résidence couverte de peintures d’un artiste de la région, le peintre-barbier Arthur Villeneuve, a été l’objet de discussions, voire de controverses avant de s’affirmer comme un témoignage artistique remarquable. Art naïf ou peut-être art brut, les œuvres créées par Arthur Villeneuve paraissent de source traditionnelle ou pittoresque au premier abord, mais possèdent parfois une touche surréaliste. Reconnue comme trésor national par le gouvernement canadien en 1993, la maison du peintre Arthur Villeneuve occupe désormais une place unique dans l’histoire artistique québécoise du XXe siècle.

-

Mont-Royal: importance de l’engagement citoyen

Le mont Royal est directement associé à l'histoire et à l'identité de Montréal. Dominant la ville, « la montagne », comme l'appellent affectueusement les Montréalais, reste toujours fidèle à ce qu'on attend d'elle : point de repère, haut lieu symbolique et patrimonial où se côtoient nature, culture et histoire. Cette petite colline montérégienne de 232 mètres de dénivellation, que Jacques Cartier a baptisé en 1535 en l'honneur du roi de France et sur laquelle le sieur de Maisonneuve planta une croix en 1643, occupe depuis longtemps une place prépondérante dans le cœur des Montréalais. L'engagement indéfectible qu'elle suscite de leur part depuis 150 ans pour la protéger donne la mesure de son pouvoir identitaire. Cette action citoyenne témoigne aussi du rôle clé que joue parfois la population dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine collectif.

-

Musée du Nouveau Monde de La Rochelle

Situé dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, le Musée du Nouveau Monde illustre à travers ses collections les relations que la France entretient avec les Amériques depuis le XVIe siècle à partir de La Rochelle, l’un des principaux ports de commerce et d’émigration vers le Nouveau Monde. Peintures, gravures, cartes anciennes, sculptures, mobilier, objets d’art décoratif, évoquent le Canada, les Antilles ou encore le Brésil avec de nombreux témoignages sur le commerce triangulaire et l’esclavage. Une section est consacrée au Far-West et aux Amérindiens.

-

Parc du Mont-Royal, un précieux patrimoine naturel et culturel

Entre les Laurentides et les Appalaches, la plaine du Saint-Laurent est ponctuée de collines s'étalant d'est en ouest. Ces collines, appelées Montérégiennes, proviennent de montées de magma en fusion qui se sont produites il y a une centaine de millions d'années. L'une d'elles, le mont Royal, s'élève sur la plus grande île de l'archipel de Montréal, au cœur même de la métropole du Québec. Ce parc urbain exceptionnel est l'objet de mesures de protection et de mise en valeur également exceptionnelles. Explorer les multiples richesses et les divers aspects du patrimoine de cette montagne urbaine, c'est renouer avec l'histoire naturelle et humaine de Montréal. C'est aussi découvrir le charme des paysages et des aménagements qui témoignent de la continuelle recherche d'équilibre entre la nature et la culture.

-

Parc national de l’île Bonaventure et du rocher Percé

Niché à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le site de Percé retient l'attention depuis des siècles. Sa géologie sans pareil séduit autant qu'elle étonne. Falaises abruptes, monolithe calcaire géant, terre rouge, cap blanc, mariage grandiose de la mer et de la montagne. Percé fascine et s'impose comme l'un des joyaux naturels du Québec. Riche d'une histoire humaine plusieurs fois centenaire, principalement marquée par la pêche, puis le tourisme, le site sert d'écrin à deux joyaux du patrimoine naturel canadien : l'impressionnant rocher Percé et l'île Bonaventure qui abrite la plus grande colonie de fous de Bassan au monde. Le Parc national de l'île-Bonaventure-et-du-rocher-Percé, créé en 1985, assure la protection de ce patrimoine naturel exceptionnel.

-

Parc national du Bic

Le parc national du Bic fut créé en octobre 1984 afin de préserver et de mettre en valeur un échantillon représentatif de la région naturelle du littoral sud de l’estuaire du Saint-Laurent. Bien que représentatif, le Bic est reconnu depuis longtemps pour ses paysages uniques des plus spectaculaires. Aujourd’hui, le parc abrite de nombreuses espèces fauniques dont le cerf de Virginie, le renard roux, le pékan ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux. L’observation du phoque commun, l’animal emblème du parc, de l’eider à duvet et des oiseaux de proie retiennent particulièrement l’attention des visiteurs. Sur le plan floristique, plus de 744 plantes vasculaires y ont été inventoriés par les botanistes au cours du dernier siècle, ce qui exclut les mousses et les carex. Plus de 160 000 visiteurs visitent annuellement le parc pour s’imprégner de ces lieux enchanteurs et y pratiquer une multitude d’activités de plein air et de découvertes.

-

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, premier gouverneur de Montréal

En 2012 avaient lieu les célébrations du 400e anniversaire de naissance de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. De nombreuses activités et cérémonies se sont déroulées, tant en France qu’à Montréal, dans le cadre de ce qui a été reconnu comme Célébration nationale par le Ministère de la Culture et de la Communication de la France. Mais connaît-on bien celui qu’on qualifie maintenant de cofondateur (en compagnie de Jeanne Mance) et premier gouverneur de Ville-Marie, devenue Montréal, la métropole du Québec? Cet individu dont on commémore la mémoire dans l’histoire et le patrimoine des deux côtés de l’Atlantique.

-

Plaines d'Abraham

De l’ensemble des lieux associés au patrimoine des francophones d’Amérique du Nord, les plaines d’Abraham sont sans doute l’un des sites naturels et historiques les plus connus et les plus fréquentés. Les batailles qui s’y sont déroulées en 1759 et 1760, entre les armées françaises et anglaises, ont marqué la mémoire collective comme un tournant majeur dans l’histoire du Canada et du monde occidental. Au fil des ans et au gré des sentiments d’appartenance, ce site a véhiculé de multiples représentations symboliques et a représenté des idéaux variés. L’histoire des plaines d’Abraham demeure cependant très mal connue.

-

Processions de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal

La population de Montréal assiste presque sans interruption depuis 1843 aux défilés organisés chaque 24 juin par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ces démonstrations publiques sont un moyen efficace d’illustrer l’idée changeante que la population et les élites se font de leur identité canadienne-française et de leur patrimoine. En effet, ces défilés s’adaptent à l’évolution de la société québécoise et en reflètent les transformations successives. Au fil des ans, on repère des périodes où ils évoquent surtout les traditions ou des épisodes marquants de l’histoire; à d’autres moments, ils témoignent de profonds changements dans les points de repère permettant aux Canadiens français, puis aux Québécois, de se définir.

-

Saint-Malo

Saint-Malo, « cité corsaire » située en Bretagne, a été fondée en 1308 sur une presqu'île qui permettait une défense contre tout assaillant venu de la mer. Détruite partiellement par un incendie en 1661, elle a été reconstruite dans les années suivantes par l'architecte Vauban qui donna à la ville son allure et son plan originaux, encore visibles aujourd'hui. Pourtant, Saint-Malo a été presque totalement détruite une seconde fois par des bombes incendiaires américaines en août 1944, mais elle a été reconstruite à l'identique après la guerre. Depuis, elle attire de très nombreux touristes venus du monde entier et tout particulièrement du Québec, car Saint-Malo, ville natale de Jacques Cartier, occupe une place spéciale dans la mémoire des Canadiens d'origine française. Saint-Malo est aussi l'un des ports des côtes normande et bretonne qui a participé activement à la pêche à la morue sur les grands bancs de Terre-Neuve du 16e siècle jusqu'à leur dépérissement récent. Saint-Malo est en outre la ville natale de François-René de Chateaubriand, l'un des plus célèbres hérauts français de l'Amérique du Nord.

-

Tadoussac entre mer et forêts

Situé au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, Tadoussac est dépositaire d’un riche patrimoine naturel et culturel. D’abord lieu d’échanges commerciaux entre nations amérindiennes, il est ensuite fréquenté par des pêcheurs basques, bretons et normands puis, dans le premier tiers du XVIIe siècle, il accueille ses premiers véritables établissements. Dès lors, Tadoussac s’affiche comme le port d’attache le plus important de la Nouvelle-France, mais aussi comme le plus important comptoir de traite de l’immense Domaine du roi. L’industrialisation et le développement de la région lui permettent subséquemment de développer son potentiel économique et surtout touristique. Misant sur ses paysages somptueux, ses ressources naturelles et son histoire, Tadoussac s’affirme à la fois sur mer et sur terre, une particularité dont témoignent les multiples manifestations patrimoniales qu’on y trouve encore de nos jours.

-

Toponymie du Québec: un inventaire de richesses culturelles

La toponymie témoigne des diverses phases d¹occupation du territoire québécois en commémorant les personnages et les évènements qui ont marqué son histoire. Les centaines de milliers de noms de lieux qui composent le trésor toponymique du Québec sont gérés par la Commission de toponymie qui s'est vu confier un double mandat : celui d'attribuer des noms à des milliers de lieux encore anonymes et celui de consigner dans ces noms la mémoire des composantes de la société québécoise et des différents époques de son évolution. En quelque sorte, la constitution du trésor toponymique du Québec représente, à plusieurs égards, un inventaire de ses richesses culturelles.

-

Vieux-Québec, arrondissement historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

L’arrondissement historique du Vieux-Québec a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985. Les désignations de « berceau de la présence française en Amérique », « ville fortifiée » et « milieu toujours vivant » ont été principalement invoquées lors de cette décision. Chef-lieu de la Nouvelle-France, gouvernant un territoire s’étendant sur presque le tiers de l’Amérique du Nord, Québec a été le siège des principales institutions de gouvernance civile, judiciaire et religieuse sous le Régime français. Malgré les attaques, les batailles, les changements de régimes et les aléas de la vie économique, Québec a toujours su maintenir son rôle de capitale, conserver sa vitalité ou la rétablir en période plus difficile, préserver et mettre en valeur son patrimoine. Parce que ce patrimoine a été approprié par l’ensemble des citoyens de la ville, le Vieux-Québec est un bel exemple d’un milieu urbain patrimonial vivant qui continue de se construire.

Images

-

Caribou sur le Mont J

acques CartierArticle :

Caribou de la Gaspésie -

Caribou sur le Mont J

acques CartierArticle :

Caribou de la Gaspésie -

Caribou sur le Mont J

acques CartierArticle :

Caribou de la Gaspésie -

Jeune caribou (faon)

sur le Mont Jac...Article :

Caribou de la Gaspésie

-

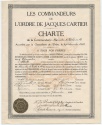

Charte de la Commande

rie Alexandre-A...Article :

Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) -

Charte de la Commande

rie Alexandre-A...Article :

Gouvernance communautaire de la minorité francophone : un patrimoine culturel -

Jacques Cartier prena

nt possession d...Article :

Croix de chemin -

Le drapeau national "

Jacques Cartier...Article :

Drapeau du Québec : le fleurdelisé Jacques Cartier

-

Défilé historique: Ja

cques Cartier e...Article :

Jacques Cartier -

Intérieur de la maiso

n de Jacques Ca...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier

Article :

Jacques Cartier -

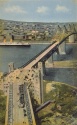

Jacques Cartier Bridg

e Montreal, Can...Article :

Jacques Cartier

-

Jacques Cartier dress

e une croix, Qu...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier monum

ent overlooking...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier racon

tant le récit d...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier renco

ntre les Indien...Article :

Jacques Cartier

-

Jacques Cartier sur l

e mont Royal, v...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier. phot

ographie d'une ...Article :

Jacques Cartier -

L' arrivée de Jacques

Cartier à Hoch...Article :

Jacques Cartier -

L'arrivée de Jacques

Cartier à Québe...Article :

Jacques Cartier

-

L'arrivée de Jacques

Cartier a Québe...Article :

Jacques Cartier -

L'arrivée de Jacques

Cartier à Stada...Article :

Jacques Cartier -

La signature de Jacqu

es CartierArticle :

Jacques Cartier -

Pont Jacques Cartier

Bridge, Montréa...Article :

Jacques Cartier Toponymie du Québec: un inventaire de richesses culturelles

-

Portrait imaginaire d

e Jacques Carti...Article :

Jacques Cartier -

Québec. 1908. Jacques

Cartier & Donn...Article :

Jacques Cartier -

Saint-Malo, avril 153

4, vers 1928Article :

Jacques Cartier -

Statue de Jacques Car

tier à Montréal...Article :

Jacques Cartier

-

Tricentenaire de Québ

ec 1908. Jacque...Article :

Jacques Cartier -

Université de Montréa

l, division des...Article :

Jacques Cartier -

Jacques Cartier sur l

e mont RoyalArticle :

Parc du Mont-Royal, un précieux patrimoine naturel et culturel -

Buste de Jacques Cart

ierArticle :

Saint-Malo

-

Intérieur de la maiso

n de Jacques Ca...Article :

Saint-Malo -

La rue de Buhen où se

trouvait la ma...Article :

Saint-Malo -

Le Manoir de Jacques

Cartier à Limoi...Article :

Saint-Malo -

Le Manoir de Jacques

Cartier à Limoi...Article :

Saint-Malo

-

Manoir de Jacques Car

tier à Limoilou...Article :

Saint-Malo -

Sépulture de Jacques

CartierArticle :

Saint-Malo -

Statue de Jacques Car

tierArticle :

Saint-Malo -

Statue de Jacques Car

tierArticle :

Saint-Malo

Vidéos

-

Article :

Jacques Cartier Saint-Malo

Documents PDF

-

Le dévoilement du buste de Jacques Cartier

« Le dévoilement du buste de Jacques Cartier », La Patrie, 4 septembre 1934, p.19

Article :

Jacques Cartier -

Le lexique dressé par Jacques Cartier en 1534

Taille: 56 Kb

Article :

Jacques Cartier