Articles

-

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

La province de Québec est le berceau du cheval canadien, la plus ancienne race de chevaux en Amérique du Nord. Ce cheval patrimonial, aussi appelé « cheval canadien-français » ou « petit cheval de fer », a fait l’objet de nombreux efforts de conservation depuis la fin du XIXe siècle : on a alors établi formellement ses caractères distinctifs et on a créé des organismes visant à garantir la race. Depuis 1999, il est reconnu au niveau provincial comme race du patrimoine agricole du Québec, rejoignant ainsi la vache canadienne et la poule chantecler. Il a aussi été nommé Cheval national du Canada par le Parlement canadien en 2002. Il est même devenu un archétype; en octobre 2007, le ministère des Transports du Québec a modifié tous les panneaux de signalisation québécois comportant un cheval pour y reproduire la silhouette du cheval canadien. Malgré tout, cet important représentant de notre patrimoine animalier est encore mal connu et menacé.

-

Aboiteaux acadiens

Le terme aboiteau est devenu synonyme du peuple acadien, tellement cette technologie est intimement liée à la naissance et à l'évolution de celui-ci, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis la Déportation acadienne des années 1750, cette pratique agricole a été maintenue dans certaines régions acadiennes. Les aboiteaux ont cependant acquis une valeur symbolique pour la communauté acadienne qui continue d'en cultiver et d'en perpétuer la mémoire. Pendant toute la période coloniale, les Acadiens furent les seuls à cultiver, de façon aussi importante, des terres situées sous le niveau de la mer en Amérique du Nord. La fécondité exceptionnelle de ces terres a été à la base de la prospérité de la communauté acadienne avant 1755. De plus, ces réalisations d'envergure étaient des projets communautaires, ce qui les différencie de projets semblables entrepris ailleurs dans le monde. Ces corvées communautaires ont contribué à forger l'identité acadienne.

-

Académie Sainte-Famille et œuvre des religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Tracadie

En 1868, l’arrivée de six religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Tracadie pour soigner les lépreux constitue un évènement majeur pour la communauté francophone du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Elle marque le début de la création de nombreuses institutions de santé et d’enseignement que les Hospitalières vont diriger et développer jusqu’aux années 1970. Les religieuses apporteront aussi leur aide aux malades. Pour répondre aux souhaits de leurs évêques, les religieuses vont fonder une première école en 1873, un orphelinat en 1888, puis une seconde école, en 1903, qui prendra son expansion à partir de 1912, quand elles ouvriront l’Académie Sainte-Famille. Malgré les menaces de destruction qui ont pesé sur cet édifice après le départ des religieuses en 1978, il reste le seul témoin historique des œuvres des hospitalières à Tracadie. Les célébrations de son centenaire ont montré à quel point la population est attachée à l’œuvre des religieuses hospitalières de Saint-Joseph.

-

Adaptation à l’hiver : l’exemple des transports

L'hiver québécois est long et rigoureux. Lorsque les premiers Français se sont établis sur les rives du Saint-Laurent, l’adaptation à l’hiver représentait pour eux un défi de taille. Tous les aspects de leur vie ont été touchés : agriculture et alimentation, transports, habitation, vêtement, relations humaines et culture. Les Amérindiens ont grandement facilité leur adaptation. Puis, de génération en génération, l’ingéniosité des habitants et leur volonté d’atténuer les contraintes de l’hiver ont suscité l’invention d’outils et d’équipements plus performants, ainsi que l’apparition de nouvelles façons de faire. Aujourd’hui, il est possible de poursuivre à peu près les mêmes activités à l’année longue, une situation inconcevable il n’y a pas si longtemps. L’adaptation progressive à l’hiver marque notre histoire, notre patrimoine; elle meuble aussi nos musées et nos mémoires.

-

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) : l’homme et sa légende

Alexis Lapointe est connu sous le nom du «Trotteur», du «Cheval du Nord», du «Surcheval» ou encore du «Centaure». Il a fait l’objet d’admiration, mais souvent aussi de railleries. De son vivant, il est demeuré un modeste travailleur un peu obscur suscitant la joie autour de lui par ses pitreries, mais après sa mort il devint un personnage fantastique ou un incroyable athlète tel que lui-même n’aurait sans doute jamais osé l’imaginer. Et que dire de l’exhumation de ses restes en novembre 1966 au cimetière de La Malbaie, 42 ans après sa mort, ou encore de l’exposition de son squelette dans des musées du Saguenay depuis près de 35 ans? C’est que cet homme de peu semble susciter plus d’intérêt encore après sa mort qu'il n'a pu le faire de son vivant.

-

Art populaire animalier

L'art animalier est très répandu au Québec. Son origine se perd dans l'anonymat d'auteurs qui ont laissé derrière eux des œuvres étonnantes de réalisme ou, au contraire, très fantaisistes. En sculpture, le bestiaire est riche et diversifié mais presque toujours en lien avec l'habitat naturel des artistes qui, au cours des générations, se sont transmis ce savoir-faire. Autrefois ignoré, parfois même franchement méprisé, le genre connaît depuis quelques décennies un regain d'intérêt auprès des collectionneurs, des chercheurs de différentes disciplines et des muséologues. Entré au musée par la porte de service, la sculpture animalière a récemment acquis ses lettres de noblesse.

-

Bières, brasseurs et brasseries au Québec

La bière est la boisson alcoolique la plus consommée au Canada et au Québec. Boire de la bière est une tradition qui a pris racine au temps de la Nouvelle-France; le métier de brasseur est donc l'un des plus anciens pratiqués sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Les conditions d'exercice de ce métier, ainsi que la popularité de la bière, se transforment cependant sous l'impulsion britannique, quand l'industrie de la bière prend véritablement son envol avec la fondation de la première grande brasserie de l'ère moderne, la brasserie Molson. À la faveur de la Révolution industrielle, la bière devient un produit de consommation de masse, fabriqué et emballé en usine, puis distribué au moyen de réseaux de plus en plus sophistiqués. De nos jours, les microbrasseries revalorisent les pratiques de brassage artisanal, tandis que plusieurs festivals font découvrir et apprécier les variétés de cette boisson très ancienne.

-

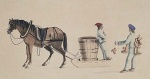

Charrette de la rivière Rouge

Les négociants canadiens-français et les Métis ont établi un vaste réseau de routes commerciales à travers les Prairies en se servant des sentiers indiens qui, souvent, suivaient les pistes empruntées par les bisons. Les artisans métis des colonies de la rivière Rouge ont créé une charrette unique qui a joué un rôle crucial dans l’expansion de ces routes commerciales : la charrette de la rivière Rouge, l'un des symboles les plus connus de la culture métisse. Elle symbolise l’ingéniosité des Métis, leur mode de vie nomade et leur habileté commerciale qui ont contribué au développement de l’économie des Prairies. Le Red River Metis Heritage Group fabrique encore cette charrette aujourd’hui à St. Norbert, au Manitoba.

-

Cimetière-jardin Notre-Dame-de-Belmont à Québec

Le cimetière Notre-Dame-de-Belmont à Québec, aménagé au milieu du XIXe siècle, est un exemple fort éloquent du concept de cimetière-jardin, très populaire à cette époque, tant en Europe qu’aux États-Unis. Figurant parmi les premiers cimetières construits à l’extérieur des murs de la ville, le cimetière Belmont, par son intégration dans l’environnement naturel et l’organisation de ses allées et de ses lots, devient, pour les défunts, non seulement un lieu de repos, mais de résidence. De nombreuses personnalités publiques, dont plusieurs ont laissé leur marque dans le monde des arts et de la politique du Québec et du Canada, y sont inhumées.

-

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx

Au Québec, quelques prêtres sont parmi les premiers à utiliser une caméra et à saisir la portée culturelle du cinéma. Deux figures retiennent surtout l'attention : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx, aujourd’hui largement reconnus comme des pionniers du septième art au Québec. Le cinéma québécois connaît, au début des années 2000, un regain de popularité. Le rôle majeur joué par le clergé dans l’élaboration d’un patrimoine cinématographique et culturel avant la Révolution tranquille des années 1960 demeure cependant en partie ignoré. Pourtant, son apport n’est rien de moins que l’appropriation collective du cinéma, durant une période dominée par les productions étrangères. Le clergé, après s’être initialement opposé au cinéma parce qu’il le considérait comme une invention « importée » pouvant corrompre la jeunesse canadienne-française, a peu à peu encouragé la projection de films dans les salles paroissiales, les sous-sols d'églises, les écoles, les collèges et les couvents. Il y voyait un outil supplémentaire pour véhiculer les valeurs catholiques.

-

Collège royal de La Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada

Plusieurs figures centrales des premières décennies de la Nouvelle-France et de l’Acadie ont étudié ou enseigné au collège jésuite de La Flèche, telles que le premier évêque de la colonie, François Montmorency de Laval, le promoteur de la fondation de Montréal, Jérôme Le Royer de la Dauversière, et plusieurs missionnaires jésuites, dont deux saints martyrs canadiens, Isaac Jogues et Gabriel Lalemant. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce collège situé dans l’ancienne province française de l’Anjou se distingue nettement des autres centres de recrutement missionnaire à destination de l’Amérique. Le collège jésuite de La Flèche a donc joué un rôle clé dans l’épopée missionnaire de la Nouvelle-France et de l’Acadie, ainsi que dans la création de l’Église canadienne.

-

Consulat général de France à Québec

Le Consulat général de France à Québec, créé sous le Second Empire (Napoléon III) en novembre 1858 pour des motifs essentiellement commerciaux, dans une phase d'entente cordiale franco-britannique, fait aujourd'hui figure de quasi-ambassade. Deux phases majeures de son histoire dessinent l'action et l'image du Consulat depuis 150 ans. Pendant les premières années de sa fondation, la conjoncture politique et économique du Second Empire et la désignation de consuls chargés des affaires du Bas-Canada le font apprécier du gouvernement et de la population. L'autre période marquante commence au début des années 1960, quand la volonté politique partagée de la France décolonisatrice et du Québec de la Révolution tranquille confère à ce Consulat un statut spécial et un rôle essentiel, notamment pour conduire une coopération bilatérale sans équivalent. Depuis un siècle et demi, cette institution incarne la présence de la France et s'inscrit ainsi dans le patrimoine culturel et politique du Québec.

-

Correspondance de Léon Martin, un patrimoine épistolaire « français » au Mexique

Les liens entre la Colonia francesa du Mexique et la France ne se sont pas relâchés avec le temps. Depuis une vingtaine d'années, parallèlement à un processus de « mexicanisation » des immigrants français de deuxième et troisième générations, les contacts ont même tendance à s'intensifier. Cet attachement au « Pays » d'origine n'est pas étranger aux évocations nostalgiques des premiers immigrants à l'égard des personnes et des lieux qu'ils ont quittés. La correspondance de Léon Martin offre un témoignage historique et anthropologique, mais aussi littéraire, du sentiment de perte des « Barcelonnettes » émigrés au Mexique au XIXe et au début du XXe siècle. S'il ne s'agit pas de poésie au sens strict, la nostalgie exprimée dans ces lettres prend souvent une tournure artistique dont la puissance d'évocation participe de la mise en patrimoine de la mémoire collective.

-

Criée des âmes à l’Islet-sur-Mer

Coutume datant du Régime français, la criée des âmes est une pratique culturelle à la jonction du religieux et du populaire. À l’origine, elle prenait la forme d’un encan dont les profits servaient à payer des messes pour les âmes du purgatoire. De nos jours, elle constitue une activité de collecte de fonds originale permettant à des paroisses québécoises de subvenir à l’entretien des églises. À L’Islet-sur-Mer, dans la région de Chaudière-Appalaches, au Québec, une criée des âmes a lieu annuellement depuis 1980. Cette cérémonie est également une occasion privilégiée de ressusciter plusieurs pratiques culturelles ancestrales de la région, comme les promenades en berlots, les conducteurs de carrioles vêtus de « capots de chat » et les bolées de chiard blanc.

-

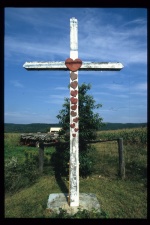

Croix de chemin

Près de 3 000 croix de chemin sont aujourd’hui érigées le long des routes du Québec. Elles constituent un précieux héritage patrimonial. Les premières croix sont élevées par Jacques Cartier en signe de prise de possession du territoire. Plus tard, les pionniers font de même pour souligner la fondation d’un village, ainsi que l’habitant lorsqu’il prend possession de son lopin de terre. Plusieurs raisons amènent les Canadiens français à élever une croix de chemin : les cultivateurs en installent près de leurs champs pour invoquer une protection divine; le curé, pour indiquer l’emplacement d’une future église; les paroissiens en placent à mi-chemin du rang et s’y réunissent pour la prière du soir. Si les croix de chemin sont d’abord des objets religieux, leur caractère patrimonial s’affirme peu à peu en imprimant d’un cachet particulier les campagnes québécoises, puis en devenant des objets culturels témoignant du passé de foi de nos ancêtres.

-

De Saint-Paul-des-Métis à Saint-Paul : un pan d’histoire franco-albertaine

L’année 2009 marquait le centenaire de l’ouverture de Saint-Paul-des-Métis à la colonisation canadienne-française. Bien que la communauté existe depuis 1896, il est intéressant de noter que l’on marque l’anniversaire de l’arrivée des Canadiens français dans la région, passant ainsi sous silence le passé métis de cette communauté. L’ouverture de la colonie métisse aux Canadiens français a suscité au fil des années des débats chez les historiens, mais a aussi laissé de profondes cicatrices dans le cœur des familles métisses qui ont été obligées de quitter Saint-Paul pour aller s’installer ailleurs. Avec le temps, Saint-Paul est devenue une communauté dynamique déterminée à préserver la langue française et la culture francophone, mais aussi une ville réputée pour son multiculturalisme.

-

Dossier patrimoine la Vérendrye

-

Fort Jacques-Cartier : un site oublié

Construit à la hâte au lendemain de la prise de la ville de Québec par l’armée britannique en 1759, le fort Jacques-Cartier fut un quartier d’hiver, ainsi qu’un lieu d’entreposage important pour l’armée française postée dans la région de Québec. Il fut aménagé avec des ressources matérielles et financières limitées et les modes de construction employés, témoins de cette réalité, en font un exemple unique en Amérique. Il s’agit là de la seule fortification de campagne française construite pendant la guerre de Sept Ans et dont il nous reste des traces archéologiques tangibles. Aujourd’hui, le cap sur lequel le fort est construit est en proie à une importante érosion et l’intégrité du site est menacée. Déjà, certains vestiges ont été emportés au bas du cap et ces dommages sont irréversibles.

-

Fresques murales de l'arrondissement de la Cité à Québec

Les fresques murales de Québec, qui fleurissent sur les murs de la capitale depuis une dizaine d’années, sont devenues une véritable attraction touristique et un élément fort du patrimoine urbain. Ces fresques illustrent l’histoire de la ville et de ses habitants et permettent aux visiteurs soit de découvrir, soit de se remémorer un fragment du passé. Ce patrimoine encore en construction change le visage de Québec, interpelle le passant et remplit de couleurs et d’histoire des lieux urbains auparavant anonymes.

-

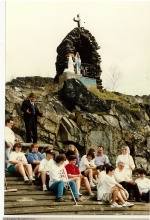

Grotte Notre-Dame-de-Lourdes de Sudbury

Le patrimoine religieux est lié de près à l’identité des francophones de l’Ontario. Depuis son édification en août 1907, la grotte Notre-Dame-de-Lourdes offre à la population du Nord de l’Ontario un lieu de rassemblement et de prière important, en plus de représenter un jalon historique à Sudbury. Au cours des derniers cent ans, la grotte n’a cessé d’évoluer. Elle a connu des moments de grande popularité et traversé des périodes d’abandon. Mais grâce aux efforts et au dévouement de plusieurs membres de la communauté, le site reprend aujourd’hui de l’ampleur en tant que lieu d’animation culturelle et de culte œcuménique.

-

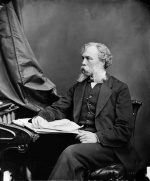

Henri-Gustave Joly et la mise en valeur du patrimoine naturel

Personnage aux multiples facettes, Henri-Gustave Joly de Lotbinière a été un politicien intègre, homme d'affaires sagace, sylviculteur passionné et figure de marque de la dualité linguistique canadienne au XIXe siècle. Né et éduqué en France, descendant d'une grande famille de la Nouvelle-France, il laisse sa marque dans le paysage politique du Québec, de la Colombie-Britannique et du Canada. Sa passion de l'horticulture et des arbres l'amène à promouvoir la conservation des forêts et à aménager dans le domaine familial un immense parc-jardin romantique, récemment mis en valeur et toujours réputé pour sa beauté et ses espèces rares. Il a laissé le souvenir d'un homme affable à la probité irréprochable, d'un champion de la tolérance et d'un visionnaire dans le domaine du progrès agricole et de la conservation forestière.

-

Héritage amérindien des raquettes à neige : de la nécessité à l'agrément

À l’arrivée des premiers immigrants français dans la vallée du Saint-Laurent, au début du XVIIe siècle, la raquette à neige était d’usage universel chez les Amérindiens. Elle leur permettait de se déplacer en hiver sans s’enfoncer dans la neige profonde. Les Français les ont aussitôt imités pour vaquer à des occupations parfois vitales comme chasser, faire la guerre, communiquer entre eux ou s’approvisionner en bois de chauffage. Au XIXe siècle, la raquette devient un loisir très populaire dans toutes les couches de la société. Aujourd’hui, après une brève période d’hibernation, elle reprend sa place dans le monde du sport et des loisirs grâce à de récents perfectionnements techniques. Le parcours de la raquette à neige illustre à merveille la persistance d’un patrimoine très ancien et son adaptation à l’évolution de la société, face à une constante de l'environnement canadien : l’hiver.

-

Hiver dans les arts visuels

Célébré pour sa beauté, honni pour sa durée, son intensité et ses tragédies, l'hiver est un thème récurrent dans la représentation graphique du Québec, et cela dès la fin du XVIIIe siècle. Cet élément identitaire important a été exploré sous différentes facettes, notamment par les peintres, les photographes et les cinéastes. Depuis les Britanniques servant la cause de l'Empire jusqu'aux nationalistes québécois affirmant l’un des traits les plus pénétrants de leur identité, les images de l'hiver témoignent autant de la réalité de la saison froide que des mythes qu'on lui accole.

-

Jos Montferrand, figure légendaire de l’Outaouais

Joseph Montferrand, dit Favre, mieux connu sous le nom de Jos Montferrand, demeure l’une des plus grandes figures légendaires du Canada français. En Amérique du Nord, le héros porte entre autres le nom de Montferan, Muffraw Mouffreau, Mufferon, Maufree et Murphy. Bien qu’il soit étroitement lié à l’Outaouais, le bûcheron, draveur, contremaître, cageux et homme fort n’est pas originaire de la région. Il y passe toutefois la moitié de sa vie, attiré par l’industrie forestière qui s’avère le moteur du développement de l’Outaouais au XIXe siècle. C’est là qu’il entre dans la légende, puisque encore aujourd’hui, il s’avère impossible de savoir lesquels de ses exploits relèvent du folklore et de la réalité.

-

L’héritage de Félix Leclerc

L’accueil fait aux chansons de Félix Leclerc en France, à compter de 1952, a donné le coup d’envoi au développement et à l’émancipation de la chanson québécoise. L’œuvre et la personnalité de ce poète chantant ont par la suite exercé une influence considérable sur plus d’une génération d’artistes qui continuent d’interpréter ses chansons et de saluer l’importance de sa contribution culturelle. Aujourd’hui, des prix et des trophées perpétuent sa mémoire et les traces les plus diverses soulignent l’affection et l’estime que suscite toujours Félix Leclerc dans la population. L’homme et l’œuvre occupent indéniablement le cœur du patrimoine culturel des Canadiens français devenus des Québécois, en plus de rayonner largement dans la francophonie.

-

Le chemin du Roy, entre Québec et Montréal

Chemin du Roy est aujourd'hui synonyme de « route du patrimoine ». En effet, les automobilistes qui circulent sur la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal sont invités à emprunter la route 138, qui suit approximativement le tracé du chemin du Roy originel. Là, les panneaux bleus qui jalonnent le circuit touristique du chemin du Roy les guident de ville en village et leur font découvrir les bâtiments et les paysages témoins de notre patrimoine. L'avenue Royale – qui est le prolongement authentique du chemin du Roy originel à l'est de Québec – offre ce même contact avec plusieurs biens patrimoniaux. Mais le véritable chemin du Roy, la première route à relier Québec et Montréal à partir de 1734, révèle en condensé l'histoire des transports dans la vallée du Saint-Laurent.

-

Maison Arthur-Villeneuve : témoignage d'une vie et d'une œuvre

Le visiteur du Musée de la pulperie de Saguenay ne manque pas d’être étonné par la présence de la maison du peintre Arthur Villeneuve placée à l’intérieur de cet établissement muséal comme un véritable objet d’art. D’abord maison-musée, cette résidence couverte de peintures d’un artiste de la région, le peintre-barbier Arthur Villeneuve, a été l’objet de discussions, voire de controverses avant de s’affirmer comme un témoignage artistique remarquable. Art naïf ou peut-être art brut, les œuvres créées par Arthur Villeneuve paraissent de source traditionnelle ou pittoresque au premier abord, mais possèdent parfois une touche surréaliste. Reconnue comme trésor national par le gouvernement canadien en 1993, la maison du peintre Arthur Villeneuve occupe désormais une place unique dans l’histoire artistique québécoise du XXe siècle.

-

Maison Kent à Québec

La Maison Kent située dans la haute ville, à proximité du château Frontenac, est l'une des plus anciennes maisons de Québec. Construite à la fin du XVIIe siècle par les Chartier de Lotbinière, elle appartient au patrimoine de la ville. L'intérêt de cette maison réside non seulement dans ses murs vénérables, mais aussi dans l'histoire mouvementée des nombreux personnages qui s'y sont succédés. Au cours des générations, une trentaine de figures historiques ont contribué à tisser l'histoire de la ville et de la province de Québec, au fil des débats et des combats de la société canadienne-française. Ce lieu de mémoire, jalon de l'héritage culturel du Québec, a toujours été un trait d'union avec la France tout au long de son histoire, et encore plus depuis 1980, puisque cette maison abrite le Consulat général de France à Québec.

-

Manoir Boucher de Niverville à Trois-Rivières

Véritable joyau du patrimoine bâti trifluvien, le manoir Boucher de Niverville est un précieux témoin du Régime français à Trois-Rivières. Ayant échappé à la conflagration de 1908, le manoir est le plus ancien bâtiment de la ville et présente, dans le corps de logis initial, une charpente considérée comme une des plus anciennes du Québec! Ce monument historique classé en 1960 a fait l’objet d’une importante restauration qui lui a redonné son apparence de 1729. Ouvert au public depuis le 375e anniversaire de la Ville de Trois-Rivières en 2009, le manoir Boucher de Niverville présente des expositions ainsi qu’une programmation d’activités permettant de redécouvrir notre histoire et notre patrimoine.

-

Métier de forgeron au Québec

Depuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance du métier traditionnel de forgeron autour de la ferronnerie d’art, du fer décoratif et de la restauration d’édifices patrimoniaux. Certains centres d’interprétation des métiers du fer, créés sur le site d’anciennes forges, vont jusqu’à offrir aux visiteurs et aux communautés avoisinantes un ensemble de produits utilitaires fabriqués sur demande par des artisans forgerons. Cette résurgence de pratiques que l’on croyait disparues ne peut se comprendre qu’à la lumière de la longue trajectoire historique des forgerons québécois, marquée par un enrichissement progressif des savoir-faire depuis l’époque de la Nouvelle-France. Il faut aussi souligner leur esprit de résilience face à tout ce qui pouvait constituer une menace pour leur profession : environnement inhospitalier, vicissitudes des cycles économiques, percée de la production industrielle de masse après 1850 et avènement de l’automobile au début du XXe siècle.

-

Monastère des augustines de Québec

En 2000, les augustines de la Miséricorde de Jésus ont résolu de regrouper les archives et les collections de leurs douze monastères en un « lieu de mémoire habité » et de mettre ce trésor à la disposition de la collectivité. Le monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec - situé à la haute ville -, érigé dans les années qui ont suivi l'arrivée des premières augustines en 1639, a été désigné par elles pour conserver et exposer cet héritage. Les espaces anciens de l'Hôpital général de Québec - situé à la basse ville -, qui remontent également au XVIIe siècle, offriront un complément de visite à cet ensemble patrimonial exceptionnel, nommé désormais Le Monastère des augustines.

-

Musée acadien de l’Université de Moncton

Le Musée acadien de l’Université de Moncton fêtait en 2011 son 125e anniversaire. Fondé en 1886 au collège Saint-Joseph à Memramcook, N.-B., il est le plus ancien et le plus grand des nombreux musées acadiens que l’on trouve dans les provinces Maritimes, au Québec et en Louisiane. Son mandat est de collectionner et de préserver des objets relatifs à l’histoire et à la culture matérielle acadiennes et d’en faire la promotion. Ce mandat couvre tout le territoire de l’Acadie et comprend la période allant de la fondation de l’Acadie jusqu’à nos jours.

-

Musée du Nouveau Monde de La Rochelle

Situé dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, le Musée du Nouveau Monde illustre à travers ses collections les relations que la France entretient avec les Amériques depuis le XVIe siècle à partir de La Rochelle, l’un des principaux ports de commerce et d’émigration vers le Nouveau Monde. Peintures, gravures, cartes anciennes, sculptures, mobilier, objets d’art décoratif, évoquent le Canada, les Antilles ou encore le Brésil avec de nombreux témoignages sur le commerce triangulaire et l’esclavage. Une section est consacrée au Far-West et aux Amérindiens.

-

Ô Canada : du chant patriotique canadien-français à l’hymne national du Canada

Tous les pays ont un hymne national et le Canada ne fait pas exception à la règle avec son « Ô Canada ». L'hymne national doit être un symbole rassembleur autour duquel se cristallisent le sentiment d'appartenance et l'identité collective. Il est joué ou chanté lors de cérémonies officielles, ou lors d'occasions solennelles, et il a pour fonction d'offrir un condensé de ce qui représente le mieux un pays, une nation. Toutefois, cela est parfois théorique et l'hymne national peut connaître divers destins, fluctuant au même rythme que se transforme le pays ou la nation. C'est ce qui s'est produit pour le « Ô Canada » dont le cheminement historique est pour le moins étonnant. D'abord chant patriotique canadien-français avant d'être l'hymne national du Canada, il reste particulièrement présent lors des événements sportifs comme les matchs de hockey professionnels, ou les Jeux Olympiques, sans pourtant faire l'unanimité sur sa portée identitaire réelle. Aujourd'hui encore, ce chant composé au 19e siècle est l'objet de réflexions et de reconsidérations diverses.

-

Orléans: banlieue franco-ontarienne

Village à très forte majorité francophone il y a à peine 40 ans, Orléans est aujourd’hui une banlieue d’Ottawa dont à peine le tiers de la population est de langue maternelle française. Le fait français n’y a toutefois pas perdu de son dynamisme, cette population affichant une vigueur peu ordinaire non seulement pour le maintien, mais aussi pour le développement de ses acquis. La communauté francophone d’Orléans s’est dotée d’infrastructures culturelles uniques en Ontario. La bataille menée il y a une vingtaine d'années pour que le gouvernement de l'Ontario écrive « Orléans » avec l'accent aigu sur le e, témoigne de sa volonté de s’affirmer à l’échelle régionale et ontarienne.

-

Parc national du Canada de la Mauricie

Le parc national de la Mauricie a été créé en 1970 afin de préserver et de mettre en valeur le riche patrimoine naturel qui caractérise la région des Laurentides méridionales. Posées sur un socle rocheux très ancien, les montagnes aux formes douces sont recouvertes d’une abondante forêt mixte qui abrite près de 150 lacs et une faune abondante. La région de la Mauricie est historiquement un lieu de passage où les peuples autochtones ont pratiqué la chasse et la pêche de subsistance, puis la traite de fourrures. Aux XIXe et XXe siècles, une exploitation forestière intensive a marqué ce territoire. À partir des années 1880, la région est aussi devenue terre de loisirs pour les riches citadins adeptes de la pêche sportive, avec l’avènement de plusieurs clubs privés de chasse et de pêche. Aujourd’hui, le parc national de la Mauricie est le refuge de nombreuses espèces fauniques, dont le loup de l’Est, l’ours noir, le castor, l’orignal et plusieurs espèces de poissons. Les visiteurs peuvent y pratiquer plusieurs activités de plein air et y découvrir une nature qui appelle à la contemplation.

-

Parlement de Québec : lieu de mémoire

Réalisé entre 1875 et 1886, l’hôtel du Parlement de Québec compte aujourd’hui parmi les édifices les plus représentatifs du patrimoine architectural québécois. Tant par sa facture que par son style, il évoque le passé, le présent et l’avenir d’une nation éprise de démocratie. Son imposante carrure en pierres de taille, sa silhouette distinctive, sa décoration intérieure sont autant d’éléments qui rappellent, selon les intentions de son architecte, Eugène-Étienne Taché, les origines françaises de ce coin de pays en terre d’Amérique. Orientée vers le levant, la façade du bâtiment, édifié tout près des fortifications du Vieux-Québec, s’orne de nombreuses sculptures qui racontent les différentes épopées liées à la fondation du Canada et du Québec. Sur le fronton de l’entrée principale se trouve gravée la devise du Québec : « Je me souviens ». Évocation du chemin parcouru depuis 1534, cette devise actualise l’histoire politique et rappelle à celui qui la lit qu’en ce parlement siègent toujours l’assemblée du peuple et le gouvernement élu.

-

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au Michigan

Au XVIIIe siècle, le fort Saint-Joseph est l’un des plus importants postes frontaliers de la portion ouest de la région des Grands Lacs. Fondée par les Français dans les années 1680, ce qui était à l’origine une simple mission deviendra, pendant près d’un siècle, un important centre d’activité religieuse, militaire et commerciale pour les populations amérindiennes et pour les colons européens. Si les collectionneurs de la fin du XIXe siècle connaissaient l’emplacement du site, celui-ci tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte, en 1998, par des archéologues de l’Université du Western Michigan. Les fouilles successives jointes à l’implication du grand public pour la préservation et la mise en valeur de ce site ont permis de faire renaître l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine de l’époque coloniale française.

-

Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, premier gouverneur de Montréal

En 2012 avaient lieu les célébrations du 400e anniversaire de naissance de Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. De nombreuses activités et cérémonies se sont déroulées, tant en France qu’à Montréal, dans le cadre de ce qui a été reconnu comme Célébration nationale par le Ministère de la Culture et de la Communication de la France. Mais connaît-on bien celui qu’on qualifie maintenant de cofondateur (en compagnie de Jeanne Mance) et premier gouverneur de Ville-Marie, devenue Montréal, la métropole du Québec? Cet individu dont on commémore la mémoire dans l’histoire et le patrimoine des deux côtés de l’Atlantique.

-

Pèlerinage de Saint-Laurent en Saskatchewan

Saint-Laurent de Grandin est un site très important du patrimoine religieux des francophones de la Saskatchewan, ou Fransaskois. Il fut un temps où tous les Fransaskois et tous les Métis francophones de cette région de la Saskatchewan étaient de fidèles catholiques, car le clergé oblat y avait joué un rôle actif de conversion. La mission de Saint-Laurent a attiré et attire encore un grand nombre de fidèles. En effet, située au milieu de la province, sur la rive ouest de la rivière Saskatchewan Sud, à environ 10 kilomètres au nord de Batoche, l’ancienne mission métisse accueille chaque été des milliers de fervents pour le pèlerinage annuel dédié à Notre-Dame-de-Lourdes. L’organisation du pèlerinage est maintenant assurée par la paroisse de Duck Lake.

-

Pistes métisses de l'Ouest canadien

Le 17 février 1997, une plaque était dévoilée à la législature albertaine à Edmonton. Simultanément, on commémorait le même événement à l'hôtel Fort Garry, à Winnipeg. En ce jour de célébration étaient réunis des membres de la Nation métisse de l'Alberta et du Manitoba ainsi que des représentants du ministère du Patrimoine canadien et d'associations historiques locales. On n'inaugurait aucun monument, on ne rendait hommage à aucune personne. En fait, les représentants des différents organismes présents soulignaient l'importance historique nationale d'une route de transport qui a marqué le Nord-Ouest au cours du XIXe siècle : la piste Carlton.

-

Place-Royale à Québec, l’image d’une ville

La Place-Royale à Québec a fait l’objet d’une reconstruction complète de la fin des années 1960 aux années 1980. Les interventions pratiquées sur les immeubles du site visaient à leur conférer un cachet patrimonial évoquant l’esthétique du Régime français. Ce vaste projet de rénovation, financé par les gouvernements du Québec et du Canada, avait pour principal objectif de faire de la Place-Royale une importante attraction touristique de la ville de Québec. Du même souffle, l’endroit retrouvait une de ses fonctions premières, celle de ville symbolique.

-

Plaines d'Abraham

De l’ensemble des lieux associés au patrimoine des francophones d’Amérique du Nord, les plaines d’Abraham sont sans doute l’un des sites naturels et historiques les plus connus et les plus fréquentés. Les batailles qui s’y sont déroulées en 1759 et 1760, entre les armées françaises et anglaises, ont marqué la mémoire collective comme un tournant majeur dans l’histoire du Canada et du monde occidental. Au fil des ans et au gré des sentiments d’appartenance, ce site a véhiculé de multiples représentations symboliques et a représenté des idéaux variés. L’histoire des plaines d’Abraham demeure cependant très mal connue.

-

Processions de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal

La population de Montréal assiste presque sans interruption depuis 1843 aux défilés organisés chaque 24 juin par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ces démonstrations publiques sont un moyen efficace d’illustrer l’idée changeante que la population et les élites se font de leur identité canadienne-française et de leur patrimoine. En effet, ces défilés s’adaptent à l’évolution de la société québécoise et en reflètent les transformations successives. Au fil des ans, on repère des périodes où ils évoquent surtout les traditions ou des épisodes marquants de l’histoire; à d’autres moments, ils témoignent de profonds changements dans les points de repère permettant aux Canadiens français, puis aux Québécois, de se définir.

-

René Richard, peintre paysagiste

Personnage attachant, hors du commun et guidé par ses passions, le peintre René Richard (1895-1982) a vécu la première moitié de sa vie dans des conditions extrêmes de survie en forêt, à la recherche de lui-même. Fils d'immigrant suisse venu s'installer en Alberta, il choisit de vivre avec les Indiens Cris et les Inuits du Nord du Canada et c'est dans la solitude des grands espaces qu'il devient artiste. En 1927, il décide d'aller étudier la peinture à Paris et y rencontre le peintre canadien Clarence Gagnon. Revenu au pays en 1930, il reprend sa vie de trappeur au Manitoba et c'est finalement à Baie St-Paul, en 1938, qu'il trouve son port d'attache. Jusqu'à la fin de sa vie, il y peint ses paysages lumineux et colorés, à cheval entre la figuration et l'expressionnisme qui émergent au Québec à partir des années 1950. Son œuvre, importante, fait partie du patrimoine artistique du Canada et illustre maints aspects de son patrimoine naturel et humain.

-

Robert Cavelier de La Salle

La Salle est considéré comme l'un des plus grands explorateurs français de l'Amérique du Nord, tant au Canada qu'aux États-Unis. Lorsque l'histoire était enseignée dans les classes des États-Unis, principalement comme chronique héroïque du développement de la nation américaine, La Salle était inévitablement cité au même titre que le navigateur Henry Hudson et les conquistadors Coronado et Ponce de Leon. Afin d'honorer la mémoire de La Salle, on donna son nom à une voiture américaine, comme ce fut le cas pour Pontiac, De Soto et Cadillac, ces autres personnages célèbres de la période coloniale. Cependant, ce sont les récits historiques de Francis Parkman, avec leur portrait héroïque de La Salle, qui ont le plus contribué à fixer l'identité de cet explorateur et la portée de ses exploits dans la conscience nord-américaine. La Salle - que l'histoire populaire a retenu pour avoir été le premier homme à descendre le cours du Mississippi - est une personnalité historique dont la contribution à la conquête européenne et au développement de l'Amérique du Nord ne sera jamais effacée de la mémoire collective.

-

Tadoussac entre mer et forêts

Situé au confluent de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, Tadoussac est dépositaire d’un riche patrimoine naturel et culturel. D’abord lieu d’échanges commerciaux entre nations amérindiennes, il est ensuite fréquenté par des pêcheurs basques, bretons et normands puis, dans le premier tiers du XVIIe siècle, il accueille ses premiers véritables établissements. Dès lors, Tadoussac s’affiche comme le port d’attache le plus important de la Nouvelle-France, mais aussi comme le plus important comptoir de traite de l’immense Domaine du roi. L’industrialisation et le développement de la région lui permettent subséquemment de développer son potentiel économique et surtout touristique. Misant sur ses paysages somptueux, ses ressources naturelles et son histoire, Tadoussac s’affirme à la fois sur mer et sur terre, une particularité dont témoignent les multiples manifestations patrimoniales qu’on y trouve encore de nos jours.

-

Temps des sucres au Québec

À chaque printemps au Québec, depuis les origines de l’établissement français en Amérique du Nord, a lieu la traditionnelle récolte de l’eau d’érable en vue de fabriquer le célèbre sirop d’érable. Autrefois artisanale, la récolte de l’eau d’érable se fait aujourd’hui grâce à des procédés industriels. Au-delà de l’image folklorique qui lui est souvent rattachée, il s’impose maintenant comme un produit commercial reconnu et fort apprécié tant à l’échelle nationale qu’internationale. Avec 74% de la production mondiale de sirop d’érable, le Québec domine le marché international où se retrouvent également des producteurs de l’Ontario, des maritimes et des États-Unis, tout particulièrement de la région de la Nouvelle-Angleterre. Néanmoins, les traditions anciennes sont toujours de mise et le repas à la cabane à sucre fait partie des événements coutumiers encore fort populaires dès l’arrivée du printemps au Québec.

-

Théâtre francophone en Alberta

Le théâtre en français est une institution ancrée dans la longue durée en Alberta. La présence francophone y remonte à l’époque des premières explorations et de la traite des fourrures, mais si le fait français a pu s’y perpétuer jusqu’à nos jours, c’est notamment grâce au développement de pratiques culturelles fortes. Les premières manifestations théâtrales apparaissent dans la province dès la fin du XIXe siècle. Par la suite, de nombreuses troupes franco-albertaines se succéderont : en contribuant à maintenir cet art de la scène bien vivant, elles se trouveront à préserver un riche pan du patrimoine culturel francophone de l’Alberta.

-

Théâtre professionnel en Acadie

Le théâtre acadien s’est développé lentement durant la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle. Les premières œuvres d’Antonine Maillet marquent en quelque sorte la naissance du théâtre acadien. Depuis 1968, année de la publication des Crasseux de Maillet, le théâtre professionnel en Acadie s’est donc rapidement développé. De grandes carrières d’auteurs de théâtre ont pu éclore, accompagnant la naissance des compagnies de théâtre, les unes n’allant pas sans les autres. Si les premières pièces s’articulaient autour du thème de la survivance, la dramaturgie contemporaine puise dorénavant dans la modernité et l’identité acadienne renouvelée. De nos jours, les troupes de théâtre professionnel d’Acadie sont en réseau avec les compagnies francophones des autres provinces, ce qui favorise les coproductions puis les tournées. Des ateliers d’écriture scénique et des concours d’art dramatique sont organisés afin d’assurer la relève. Par ailleurs, nombre de pièces d’auteurs acadiens sont publiées chez d’importants éditeurs. Toutes ces plates-formes de mise en valeur contribuent à la diffusion et à la vitalité de la dramaturgie acadienne.

-

Tourtière du Lac-Saint-Jean

La tourtière est incontestablement le plat emblématique du Québec. Plus rare dans le menu quotidien, elle trône encore sur les tables lors d'occasions spéciales, notamment pendant le temps des fêtes. Il existe tout de même un débat entre ceux qui considèrent la tourtière du Lac-Saint-Jean comme la « vraie tourtière » et ceux pour qui la tourtière est un plat de taille plus modeste correspondant plutôt à un pâté à la viande. De fait, l’archétype de la tourtière du Lac-Saint-Jean est formé d’une abaisse placée dans un plat large et relativement profond, sur laquelle on dépose de nombreux morceaux de viandes et parfois de pommes de terre, le tout recouvert d’une abaisse, tandis que la « tourtière-pâté à la viande » est un mets plus simple, composé de viandes hachées enserrées entre deux abaisses. Malgré leurs différences, ces tourtières ont une origine commune aussi vieille que le monde et leurs chemins se sont constamment croisés, créant un patrimoine culinaire bien ancré dans les traditions québécoises.

Images

-

Raquette de cheval se

rvant au travai...Article :

Aboiteaux acadiens -

Cheval en raquettes s

ur la rivière d... -

Deux habitants, avec

cheval et traîn... -

58_Cheval_du_Nord.jpg

Article :

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) : l’homme et sa légende

-

Alexis le Trotteur co

ntre le cheval ...Article :

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) : l’homme et sa légende -

Cheval

Article :

Art populaire animalier -

Les frères Gaudrault

Article :

Art populaire animalier -

Extraction d’un fer à

cheval par un ...Article :

Métier de forgeron au Québec

-

Ferrage d’un cheval d

e labour canadi...Article :

Métier de forgeron au Québec -

Deux habitants, l'un

avec un cheval,...Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Goliath, étalon de la

race Canadien,...Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Le cheval canadien

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

-

Pictogramme du Cheval

Canadien, tel ...Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Plan rapproché de Pra

line, jument de...Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

La deuxième cathédral

e de Saint-Boni...Article :

Cathédrales de Saint-Boniface -

Monument funéraire du

célèbre ténor ...

-

L'Abbé Proulx filmant

un cheval de l...Article :

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx -

L'Abbé Proulx filmant

un cheval de l...Article :

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx -

L'Abbé Proulx filmant

une scène de l...Article :

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx -

L'Abbé Proulx filmant

une scène de l...Article :

Clergé et patrimoine cinématographique québécois : les prêtres Albert Tessier et Maurice Proulx

-

Le cheval. Attelage p

endant la saiso...Article :

Correspondance de Léon Martin, un patrimoine épistolaire « français » au Mexique -

Cheval attelé à un be

rlot, L'Islet-s...Article :

Criée des âmes à l’Islet-sur-Mer -

Edwin C. Holgate. 6 m

ai 1940.Article :

Paysages emblématiques de Lac-Tremblant-Nord, un patrimoine naturel et culturel -

Plaque datant de 1731

, retrouvée lor...Article :

Forteresse de Louisbourg : un rendez-vous avec l’Histoire

-

Les Fresques des Pili

ers, Contes che...Article :

Fresques murales de l'arrondissement de la Cité à Québec -

Jacques Cartier racon

tant le récit d...Article :

Jacques Cartier -

Calèche et cheval

-

Une carriole avec un

cheval, vers 18...

-

Cornélius Krieghoff,

Traineau tiré p...Article :

Musée du Nouveau Monde de La Rochelle -

La Maison Chevalier,

QuébecArticle :

Place-Royale à Québec, l’image d’une ville Vieux-Québec, arrondissement historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO -

Assemblée générale Ca

rdinal Taschere... -

Basse-ville de Québec

et le London C...Article :

Place-Royale à Québec, l’image d’une ville Place-Royale à Québec, l’origine d’une ville

-

Cheval de bois

Article :

Robert-Lionel Séguin, révélateur de la civilisation traditionnelle des Québécois -

Croix érigée sur un

terrain éleve...Article :

Société historique de Saint-Boniface et patrimoine franco-manitobain -

Objets retrouvés dan

s le cercueil o...Article :

Société historique de Saint-Boniface et patrimoine franco-manitobain -

Théâtre l’Escaouette,

Vie d'cheval (...Article :

Théâtre professionnel en Acadie

Vidéos

Documents sonores

-

Je chante à cheval

Interprète : Willie Lamothe. Auteur/Compositeur : Willie Lamothe. Album : Hommage à mes amis, 2000.

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

Documents PDF

-

Extrait du roman Le Cheval du Nord de Marjolaine Bouchard (Éditions JCL, 1999)

Taille: 44 Kb

Article :

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) : l’homme et sa légende -

Paroles de la chanson « Train de vie (le Surcheval) » du groupe québécois Mes Aïeux

Taille: 50Kb

Article :

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) : l’homme et sa légende -

« Des encouragements à la production du cheval »

Cet article de la Gazette des campagnes (11e année, no 7 (28 novembre 1872) décrit la manière dont le marché américain a modifié la race canadienne et les diverses politiques employées par les gouvernements pour protéger ce cheval.

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

«Notre petit cheval canadien»

Cet article de la Gazette des campagnes (27e année, no 19 (1er mai 1890) explique les caractéristiques de la race et la dégénérescence alors observée depuis quelques décennies.

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Loi sur le cheval national du Canada

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Texte décrivant les meilleures conditions d'élevage des chevaux canadiens

Ce texte de Y. Chs CHAPAIS a été publié dans l'Appendice du dixième volume des journaux de l'Assemblée législative de la Province du Canada en 1851.

Article :

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec -

Extrait de Jean Chevalier, Bourguignon, de Pollionay, de la société de Jésus, Polymnie...

Ode chantée écrite par Jean Chevalier avec l'aide de ses élèves en 1647. Taille: 39 Kb

Article :

Collège royal de La Flèche, l'esprit missionnaire et le Canada