Articles

-

Alexis de Tocqueville et le Bas-Canada en 1831

Les écrits d'Alexis de Tocqueville comptent de multiples pages consacrées à la population, à la destinée historique et à la situation politique et culturelle du Bas-Canada dans l’Empire britannique. Ces pages proposent de sagaces observations et des analyses lucides sur ces sujets. Alexis de Tocqueville (1805-1859) est particulièrement réputé pour son chef-d’œuvre De la démocratie en Amérique (1835), qui présente une brillante analyse de l’irrésistible avènement de la société démocratique des jeunes États-Unis d’Amérique. Dans cet ouvrage, Tocqueville examine de façon perspicace une civilisation caractérisée par le désir de l’égalité, l’individualisme parfois forcené et la tyrannie toujours possible de la majorité. L’ouvrage repose sur des observations méthodiques, engrangées au cours d’un périple de neuf mois dans tout le pays (du 9 mai 1831 au 20 février 1832) avec un collègue magistrat, Gustave de Beaumont. On sait moins que les deux voyageurs ont aussi séjourné au Bas-Canada du 23 août au 2 septembre 1831, parce que ce séjour n’a pas inspiré à Tocqueville un ouvrage spécifique.

-

Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle

En 1792, le Bas-Canada, qui deviendra éventuellement la province de Québec, fait sa première expérience en démocratie parlementaire en élisant les membres del'Assemblée législative, qui siégeront à Québec. Jusqu'en 1838, la population ira voter régulièrement, contribuant ainsi à l'établissement d'une toute nouvelle culture politique en terre d'Amérique. Ce faisant, en moins de cinquante ans, la démocratie naissante instillera les vieilles institutions d'alors, insufflant à la population le désir de prendre part aux débats publics par l'entremise de représentants élus. Toutefois, la transition démocratique en cours n'octroiera pas les pleins pouvoirs à l'Assemblée, majoritairement canadienne-française, sinon le droit d'exprimer plus librement ses opinions politiques. Le pouvoir réel sera encore entre les mains d'un cercle restreint d'Anglais, le Conseil exécutif, fidèles à la couronne d'Angleterre. C'est dans ce contexte de tensions, exacerbées par la volonté populaire d'obtenir un gouvernement responsable, que culmineront les Rébellions de 1837 et 1838. Toute cette expérience permettra à l'ensemble de la société d'alors d'adhérer aux pratiques démocratiques riches en éléments patrimoniaux, lesquelles sont toujours bien vivantes.

-

Alexis de Tocqueville et la Louisiane en 1832

Le périple qu’Alexis de Tocqueville (1805-1859) a effectué aux États-Unis en 1831-1832 en compagnie d’un collègue magistrat, Gustave de Beaumont, avait comme but officiel d’étudier le système pénitentiaire. En fin de compte, il a surtout permis à Tocqueville de comprendre le phénomène de la démocratie et de son irrésistible avènement. Ce périple a en outre permis aux deux voyageurs de prendre contact avec des manifestations de la colonisation française en Amérique du Nord et avec des communautés francophones ayant survécu à la fin de la présence politique et militaire de la France sur le continent. Ainsi, Tocqueville et Beaumont ont séjourné au Bas-Canada à la fin de l’été 1831 et, du 1er au 3 janvier 1832, en Louisiane, plus spécifiquement à La Nouvelle-Orléans. Les observations réalisées lors de cette dernière visite constituent comme un contrepoint aux observations faites au Bas-Canada.

-

Amérique française de Chateaubriand : voyage et littérature

Le voyage de Chateaubriand aux Etats-Unis et sur la frontière canadienne en 1791 fut un voyage initiatique qui a marqué toute son œuvre. Son chant du Nouveau Monde décliné dans ses romans et ses récits en a fait, pour les générations romantiques du XIXe siècle, « l’inventeur de l’Amérique » et, plus particulièrement, le réinventeur de la Louisiane. En récapitulant et en magnifiant les expériences des explorateurs, des missionnaires, des voyageurs et des naturalistes des débuts de la Nouvelle-France jusqu'à son époque, son oeuvre a donné le goût de l’Amérique à de nombreuses générations d’Européens. C’est ainsi que Chateaubriand appartient pleinement au patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Canal de Lachine et son corridor industriel

Le corridor formé par le canal de Lachine et ses abords a été reconnu Lieu historique national du Canada en 1996. Ce canal, inauguré en 1825, a permis d'ouvrir à la navigation la voie tumultueuse du Haut Saint-Laurent et a joué un rôle majeur dans le développement de l'Ouest du pays. De plus, sa position stratégique entre les portions est et ouest du Saint-Laurent a amené, sur ses rives, la concentration industrielle la plus diversifiée du pays. Ces éléments ont également favorisé le développement du port de Montréal, faisant de cette ville la première métropole du Canada.

-

Ceinture fléchée

La ceinture fléchée est un symbole vestimentaire fort de la culture francophone d'Amérique. Cet objet a connu un usage quasi généralisé pendant environ un siècle, soit de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe, avant de subir un déclin lié à celui du commerce des fourrures. Par la suite, ce « chef-d'œuvre de l'industrie domestique au Canada », comme l'écrivait E.-Z. Massicotte, a toujours été associé aux cultures traditionnelles canadiennes-françaises et métisses. Aujourd'hui, des passionnés se sont investis dans la sauvegarde de cette pratique. Grâce à des artisanes et des artisans qui continuent à tisser des ceintures selon la tradition, cette technique exclusive reste vivante.

-

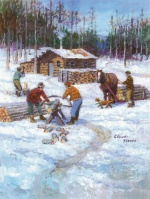

Chanson traditionnelle française en Ontario

La chanson traditionnelle française demeure l’élément du folklore traditionnel le plus dynamique et le mieux documenté chez les francophones de l’Ontario. En plus du nombre impressionnant de chansons qui ont été recueillies et cataloguées par les folkloristes, la chanson continue de faire partie des fêtes familiales et communautaires à travers les régions francophones de la province. Depuis les refrains entonnés par les premiers voyageurs jusqu’aux festivals culturels contemporains, en passant par les chansons accompagnant les travaux dans les camps de bûcherons, la chanson traditionnelle a toujours reflété les facteurs historiques de peuplement des diverses régions de la province. Plus que tout autre élément de la tradition orale, elle a joué un rôle important dans l’expression identitaires et l’appartenance culturelle des Franco-ontariens. Elle constitue un élément clé de la mémoire collective.

-

Cheval Canadien, joyau du patrimoine agricole du Québec

La province de Québec est le berceau du cheval canadien, la plus ancienne race de chevaux en Amérique du Nord. Ce cheval patrimonial, aussi appelé « cheval canadien-français » ou « petit cheval de fer », a fait l’objet de nombreux efforts de conservation depuis la fin du XIXe siècle : on a alors établi formellement ses caractères distinctifs et on a créé des organismes visant à garantir la race. Depuis 1999, il est reconnu au niveau provincial comme race du patrimoine agricole du Québec, rejoignant ainsi la vache canadienne et la poule chantecler. Il a aussi été nommé Cheval national du Canada par le Parlement canadien en 2002. Il est même devenu un archétype; en octobre 2007, le ministère des Transports du Québec a modifié tous les panneaux de signalisation québécois comportant un cheval pour y reproduire la silhouette du cheval canadien. Malgré tout, cet important représentant de notre patrimoine animalier est encore mal connu et menacé.

-

Chutes des Chaudières en Outaouais

À un kilomètre du Parlement canadien, le secteur de la chute des Chaudières compte de précieuses traces de l’Amérique française. Le sentier des Voyageurs, les glissoirs à radeaux, le pont des Chaudières et le cadre bâti industriel sont autant de vestiges porteurs d’un vécu francophone interrelié à d’autres communautés. À ces biens s’ajoutent des personnages historiques nationaux dont Philemon Wright, fondateur du patelin qui deviendra la ville de Gatineau. Fait intéressant, la trajectoire historique du secteur des Chaudières se décline en une série d’œuvres paysagères qui ajoutent au lieu à la fois de la mémoire et de l’imagination, soit de l’esprit. Ces œuvres deviennent ainsi un important vecteur de l’esprit du lieu.

-

Coeur historique de Montréal : la place Royale

À Montréal, la place Royale plonge ses racines dans mille ans d’occupation humaine, de la présence amérindienne jusqu’au milieu du XXe siècle. Véritable carrefour d’échange et de commerce, elle accueille le marché du XVIIe au XIXe siècle. En 1836-1838, l’édifice de la première douane de Montréal y est érigé et, à ses pieds, le square de la Douane est aménagé. Elle prend le nom de place Royale en 1892. Un siècle plus tard, la place Royale et l’ancienne douane sont intégrées à Pointe-à-Callière, cité d’d’archéologie et d’histoire de Montréal, qui les met aujourd’hui en valeur.

-

Consulat général de France à Québec

Le Consulat général de France à Québec, créé sous le Second Empire (Napoléon III) en novembre 1858 pour des motifs essentiellement commerciaux, dans une phase d'entente cordiale franco-britannique, fait aujourd'hui figure de quasi-ambassade. Deux phases majeures de son histoire dessinent l'action et l'image du Consulat depuis 150 ans. Pendant les premières années de sa fondation, la conjoncture politique et économique du Second Empire et la désignation de consuls chargés des affaires du Bas-Canada le font apprécier du gouvernement et de la population. L'autre période marquante commence au début des années 1960, quand la volonté politique partagée de la France décolonisatrice et du Québec de la Révolution tranquille confère à ce Consulat un statut spécial et un rôle essentiel, notamment pour conduire une coopération bilatérale sans équivalent. Depuis un siècle et demi, cette institution incarne la présence de la France et s'inscrit ainsi dans le patrimoine culturel et politique du Québec.

-

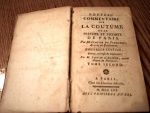

Coutume de Paris

La coutume de Paris a joué un rôle fondamental dans la définition de l'identité des Québecois. Elle a d'abord formé le cœur de ces « lois et coutumes » qu'ils s'efforcèrent de défendre après la Cession de 1763. Puis, malgré des transformations successives du système juridique, elle a laissé son empreinte, dans l'esprit ou dans la lettre, jusque dans le Code civil du Québec et la structure légale du Canada.

-

Fortifications au Québec, un patrimoine archéologique

Le Québec est aujourd'hui jalonné de plusieurs fortifications ou vestiges de ce qui fut jadis des places fortes, témoins de l'histoire militaire de la Nouvelle-France à nos jours. Intimement liées au contexte politique et socio-économique de la colonie, ces fortifications sont de véritables livres ouverts permettant de redécouvrir le passé. L'archéologie, à travers une démarche visant à replacer les découvertes réalisées sur ces sites dans leur cadre historique, permet une lecture approfondie de ces vestiges perdus et retrouvés. Il devient alors possible de retracer la démarche des ingénieurs militaires et des artisans concepteurs de ces ouvrages, de positionner ces lieux à l'intérieur des stratégies de défense de l'époque, mais aussi de voir dans quel état se trouvait la colonie à un moment donné de son histoire.

-

French Prairie en Oregon

French Prairie, située dans la vallée de la Willamette dans l’État d’Oregon, tire son nom des familles biculturelles canadiennes-françaises et indiennes qui ont colonisé la région au cours des années 1820 et 1830. Ces colons franco-indiens ont été d’importants acteurs historiques dans la colonisation euro-américaine de la région qui a débuté dès les années 1810 avec le commerce des fourrures par voie terrestre. À l’origine, French Prairie était le domaine des Ahantchuyuk Kalapuyan, peuple autochtone dont la population a abruptement chuté au cours des années 1830 et 1840, à cause de la maladie et de l’émigration euro-américaine. Plus tard, la vallée de la Willamette est devenue une des principales destinations des colons américains empruntant la piste de l’Oregon pendant les années 1840. Après l’assimilation éventuelle des familles franco-indiennes et l’ascension politique des Anglo-Américains, le rôle historique des francophones a souvent été négligé dans les textes traditionnels de l’histoire de l’Oregon. Malgré tout, l’histoire et le patrimoine des colons francophones ont survécu dans la mémoire de leurs descendants. Aujourd’hui, les touristes du XXIe siècle qui visitent le Champoeg State Heritage Area ont l’occasion de découvrir les colons franco-indiens de French Prairie.

-

Gabriel Dumont, le dernier des Métis

La nation métisse d'Amérique du Nord naquit de la rencontre entre les mondes amérindiens et européens entre le XVIIe et le XIXe siècle. Gabriel Dumont, figure emblématique de ce peuple aux côtés de son ami Louis Riel, en défendit les droits par les armes non seulement à Batoche en 1885, mais aussi en paroles en Nouvelle-Angleterre et au Québec, où il tenta à partir de 1888 de présenter les Métis canadiens-français comme civilisateurs des Prairies. Ses capacités d'organisateur, sa loyauté, son esprit de décision et son obstination hors du commun inspirent toujours les multiples organismes métis à travers le Canada et les États-Unis. Les gestes posés par Gabriel Dumont inscrivent en toute légitimité la nation métisse au cœur du patrimoine de l'Amérique française.

-

Gouvernance communautaire de la minorité francophone : un patrimoine culturel

Prise globalement, la minorité francophone du Canada a survécu et se développe grâce à un investissement constant dans ce qu’on pourrait appeler la gouvernance communautaire, c’est-à-dire les formes d’organisation qu’elle s’est données afin de se constituer en collectivité et d’influer sur les pouvoirs publics. Aujourd’hui tissée de long en large à travers le pays, la gouvernance minoritaire francophone s’est progressivement instituée contre les assauts d’une majorité souvent malveillante. Par sa persistance et son ressort, cette gouvernance est riche en enseignements et s’inscrit dans le patrimoine culturel de l’Amérique française.

-

Henri-Gustave Joly et la mise en valeur du patrimoine naturel

Personnage aux multiples facettes, Henri-Gustave Joly de Lotbinière a été un politicien intègre, homme d'affaires sagace, sylviculteur passionné et figure de marque de la dualité linguistique canadienne au XIXe siècle. Né et éduqué en France, descendant d'une grande famille de la Nouvelle-France, il laisse sa marque dans le paysage politique du Québec, de la Colombie-Britannique et du Canada. Sa passion de l'horticulture et des arbres l'amène à promouvoir la conservation des forêts et à aménager dans le domaine familial un immense parc-jardin romantique, récemment mis en valeur et toujours réputé pour sa beauté et ses espèces rares. Il a laissé le souvenir d'un homme affable à la probité irréprochable, d'un champion de la tolérance et d'un visionnaire dans le domaine du progrès agricole et de la conservation forestière.

-

Hiver dans les arts visuels

Célébré pour sa beauté, honni pour sa durée, son intensité et ses tragédies, l'hiver est un thème récurrent dans la représentation graphique du Québec, et cela dès la fin du XVIIIe siècle. Cet élément identitaire important a été exploré sous différentes facettes, notamment par les peintres, les photographes et les cinéastes. Depuis les Britanniques servant la cause de l'Empire jusqu'aux nationalistes québécois affirmant l’un des traits les plus pénétrants de leur identité, les images de l'hiver témoignent autant de la réalité de la saison froide que des mythes qu'on lui accole.

-

Jos Montferrand, figure légendaire de l’Outaouais

Joseph Montferrand, dit Favre, mieux connu sous le nom de Jos Montferrand, demeure l’une des plus grandes figures légendaires du Canada français. En Amérique du Nord, le héros porte entre autres le nom de Montferan, Muffraw Mouffreau, Mufferon, Maufree et Murphy. Bien qu’il soit étroitement lié à l’Outaouais, le bûcheron, draveur, contremaître, cageux et homme fort n’est pas originaire de la région. Il y passe toutefois la moitié de sa vie, attiré par l’industrie forestière qui s’avère le moteur du développement de l’Outaouais au XIXe siècle. C’est là qu’il entre dans la légende, puisque encore aujourd’hui, il s’avère impossible de savoir lesquels de ses exploits relèvent du folklore et de la réalité.

-

La loi accordant le droit de vote aux femmes

L'adoption de la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité modifiera à jamais la démocratie représentative au Québec. Une fois ce droit acquis, les femmes l'exerceront de façon massive et régulière, faisant ainsi mentir ceux qui s'y opposaient, à commencer par les prétentions de l'ancien premier ministre Louis-Alexandre Taschereau selon lesquelles les femmes n'en voulaient pas. Ainsi, la lutte des femmes suffragettes aura permis beaucoup plus que la reconnaissance de ce droit, notamment la possibilité de faire dorénavant valoir le point de vue des femmes dans l'espace public au plus haut niveau, soit au Parlement, et de sortir du rôle traditionnel auquel elles étaient confinées depuis longtemps. Résultat : en 1961, Claire Kirkland-Casgrain deviendra la première femme de l'histoire du Québec élue députée à l'Assemblée nationale, pavant ainsi la voie au changement des mentalités en démocratie.

-

La Rochelle et l’Amérique française

L’histoire de La Rochelle, c’est l’histoire de ses différents ports qui traduisent la capacité des Rochelais à participer à toutes les dynamiques atlantiques entre le XIIe et le XVIIIe siècle. La participation précoce aux grandes découvertes, les échanges avec les Amériques et avec le reste du Monde au gré des entreprises coloniales et des opportunités économiques installent la ville-port dans le groupe des grandes cités maritimes du monde atlantique. Une vieille histoire ! Il n’est pas étonnant de voir sur le territoire d’une agglomération forte aujourd’hui de près de 150 000 habitants et dans le paysage urbain de la vieille ville, les marques de cette aventure française en Amérique du Nord. Une aventure de coopération France-Québec qui se poursuit d’ailleurs aujourd’hui de multiples façons.

-

Le chemin du Roy, entre Québec et Montréal

Chemin du Roy est aujourd'hui synonyme de « route du patrimoine ». En effet, les automobilistes qui circulent sur la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal sont invités à emprunter la route 138, qui suit approximativement le tracé du chemin du Roy originel. Là, les panneaux bleus qui jalonnent le circuit touristique du chemin du Roy les guident de ville en village et leur font découvrir les bâtiments et les paysages témoins de notre patrimoine. L'avenue Royale – qui est le prolongement authentique du chemin du Roy originel à l'est de Québec – offre ce même contact avec plusieurs biens patrimoniaux. Mais le véritable chemin du Roy, la première route à relier Québec et Montréal à partir de 1734, révèle en condensé l'histoire des transports dans la vallée du Saint-Laurent.

-

Le patrimoine démocratique du Québec de 1792 à 2010

L'héritage politique du Québec repose sur une longue tradition démocratique. Dès la création du Bas-Canada en 1792, le régime parlementaire pose les balises de l'exercice du politique : le droit de vote et la constitution d'une assemblée où siègent les représentants élus par le peuple. La création de la Confédération canadienne en 1867 vient consolider le régime parlementaire : on met alors sur pied des institutions démocratiques - calqués sur le modèle britannique - et on dote les provinces d'une démocratie parlementaire représentative. Bien sûr, le contexte identitaire et linguistique polarise les débats parlementaires : le Québec réalise cependant des gains concernant l'usage du français dans ses propres institutions et l'expression de son identité culturelle. Suivant étroitement les grands courants de la société québécoise, la démocratie évolue au fil du temps. Elle s'adapte notamment aux nouveaux outils de communication : si les journaux ont longtemps été un véhicule privilégié, les nouvelles technologies sont à présent dans la mire des institutions démocratiques et des services publics. À l'heure du web 2.0, le patrimoine politique et démocratique du Québec témoigne ainsi de sa grande adaptabilité et de ses perspectives d'avenir.

-

Les élites et la démocratie au Québec, au XIXe siècle

Le Québec du XIXe siècle sera marqué par un processus de démocratisation du pouvoir politique, lequel demeurera tout de même l'apanage des classes sociales dominantes et de ses leaders. Ce siècle sera ponctué par trois périodes distinctes au cours desquelles l'expérience démocratique évoluera au gré des luttes politiques. Or, ces dernières seront toujours le fait d'affrontements idéologiques entretenants de positions souvent irréconciliables, allant de l'usage de la langue au Parlement de Québec à l'abolition du ministère de l'Instruction publique, en passant par la création de la Confédération canadienne. La polarisation des débats conduira à la systématisation de l'organisation des partis politiques.

-

Les Huguenots en Amérique, un patrimoine paradoxal

Huguenots est le surnom donné aux protestants français à partir des années 1560. Après l’interdiction du culte réformé en France, en 1685, le terme désigne aussi ceux d’entre eux qui émigrent clandestinement dans le monde entier Un tout petit nombre s’établit en Amérique britannique (futurs Etats-Unis), où, dès le XIXe siècle, ils laissent des traces mémorielles et patrimoniales sans aucune mesure avec leur importance, sous plusieurs formes : lieux, monuments, objets, toponymes et groupes associatifs. Depuis les années 1990, le Québec explore lui aussi la part de ses origines huguenotes et les patrimonialise à son tour. Cette créativité patrimoniale demande une explication.

-

Louis Riel, l’inoubliable chef des Métis

Louis Riel, figure emblématique des Métis, est un personnage central mais controversé de l'histoire du Canada : héros et patriote pour les uns, traître et meurtrier pour les autres. Il a pris la tête de deux mouvements de résistance afin de s’opposer à la politique colonialiste de son temps, d’abord à la rivière Rouge (futur Manitoba) en 1869-1870, puis à Batoche (Saskatchewan) en 1885. Ce visionnaire, « prophète du Nouveau Monde » et père fondateur de la province du Manitoba (1870) a toujours soutenu la cause des Métis. Il a payé de sa vie, le 16 novembre 1885, son rêve d'établir une société autochtone et multiculturelle au sein de laquelle tous les Canadiens auraient vécu en bonne harmonie. Peu d’hommes publics de son temps sont encore aussi largement connus que lui.

-

Madawaska : l'Acadie des terres et forêts

L'industrie forestière a joué un rôle de premier plan dans le développement économique, social et culturel du Madawaska depuis la première demie du XIXe siècle. Avec le temps, la forêt est devenue une composante importante de l'identité régionale de ce secteur du Nouveau-Brunswick. Partout dans la région, des monuments, des plaques, des œuvres d'art public, des sites architecturaux, des événements - célèbrent les succès et les échecs des travailleurs de la forêt : draveurs, bûcherons, conducteurs d'équipements forestiers, planteurs d'arbres, travailleurs des scieries, cuisiniers et autres. Plusieurs aspects du patrimoine culturel du Madawaska font écho à cette activité économique marquante.

-

Maison de Louis-Joseph Papineau à Montréal

Louis-Joseph Papineau (1786-1871), homme politique de la plus haute notoriété, possédait depuis 1814 l'une des plus belles maisons de Montréal. En 1831-1832, il la rénova pour la rendre plus attrayante encore. L'architecture et l'aménagement intérieur témoignent du mélange des influences françaises et anglaises qui caractérisent cette époque. En 1834 et en 1837, sa maison fut l'objet d'attaques de la part des loyalistes, puis des membres du Doric Club, opposés à Papineau et à l'émancipation des Canadiens. Cette demeure illustre donc non seulement le drame personnel de Papineau, mais aussi celui de la collectivité canadienne à l'époque des insurrections de 1837-1838. Sa restauration, au début des années 1960, fut le fer de lance du mouvement de renaissance du Vieux-Montréal.

-

Mémoire de Catherine de Saint-Augustin, du Québec à la Normandie

Placée au nombre des fondateurs de l’Église canadienne, Catherine de Saint-Augustin a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1989. Née en 1632 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, sous le nom de Catherine de Longpré, elle est entrée en 1644 chez les hospitalières de Bayeux. Elle n’a pas tardé à se porter volontaire pour seconder les religieuses ayant la charge de l’Hôtel-Dieu de Québec et elle a débarqué en Nouvelle-France en 1648. Elle y a mené une vie exemplaire puis elle y est morte toute jeune encore, de maladie, en 1668. Sa renommée grandissante au Québec, à compter de la fin du XIXe siècle, a permis à son pays natal de la redécouvrir.

-

Métier de forgeron au Québec

Depuis quelques années, on assiste à une véritable renaissance du métier traditionnel de forgeron autour de la ferronnerie d’art, du fer décoratif et de la restauration d’édifices patrimoniaux. Certains centres d’interprétation des métiers du fer, créés sur le site d’anciennes forges, vont jusqu’à offrir aux visiteurs et aux communautés avoisinantes un ensemble de produits utilitaires fabriqués sur demande par des artisans forgerons. Cette résurgence de pratiques que l’on croyait disparues ne peut se comprendre qu’à la lumière de la longue trajectoire historique des forgerons québécois, marquée par un enrichissement progressif des savoir-faire depuis l’époque de la Nouvelle-France. Il faut aussi souligner leur esprit de résilience face à tout ce qui pouvait constituer une menace pour leur profession : environnement inhospitalier, vicissitudes des cycles économiques, percée de la production industrielle de masse après 1850 et avènement de l’automobile au début du XXe siècle.

-

Moulin Légaré de Saint-Eustache au Québec

Construit en 1762, le moulin Légaré est encore aujourd’hui activé par la seule force de l’eau. Dès sa construction, il a joué un rôle important dans le développement du village puisque les premiers établissements commerciaux se sont établis à proximité et que le noyau villageois s'est constitué autour du moulin. Il est actuellement la plus ancienne industrie toujours en fonction au Canada. Ce moulin à farine fonctionne grâce à ses mécanismes anciens et au savoir-faire du meunier, qui ne pourraient exister indépendamment l’un de l’autre. Lieu de rassemblement lors de fêtes et d’événements et accueillant toutes sortes d’activités culturelles et récréatives tout au long de l’année, le moulin Légaré fait partie de la vie des Eustachois depuis maintenant 250 ans. Et surtout, il contribue à préserver de manière vivante un pan important du patrimoine matériel et du savoir-faire traditionnel des anciens Canadien français.

-

Musée du château Ramezay à Montréal

La prestigieuse résidence familiale construite en 1705 pour le gouverneur de Montréal Claude de Ramezay abrite aujourd'hui un musée historique, le Musée du Château Ramezay, situé face à l'Hôtel de ville, au cœur du Vieux-Montréal. Ce bâtiment est l'un des seuls témoins du Régime français à subsister dans la métropole. Ouvert en 1895, le Musée du Château Ramezay est alors le premier musée consacré à l'histoire au Québec. Ce bâtiment est en outre le premier à avoir été classé monument historique par la Commission des monuments historiques de la province de Québec en 1929. Le parcours unique de cette résidence trois fois centenaire illustre de façon exemplaire l'évolution du rôle et de la place du patrimoine dans la société québécoise et canadienne.

-

Parc Montmorency

Le parc Montmorency est situé au sommet de la côte de la Montagne, à Québec, et il voisine l’archevêché et l’ancien hôtel des postes. Il a été désigné lieu historique national en 1949 pour commémorer l’un des lieux de réunion de l’Assemblée législative de la province du Canada entre 1841 et 1866, un jalon important de l’histoire de la démocratie au Canada. Plusieurs autres événements et bâtiments ont enrichi le passé de cet endroit qui a été tour à tour un lieu sacré, où ont été inhumés plusieurs pionniers de la Nouvelle-France, un lieu de pouvoir religieux et civil, ainsi qu’un site militaire stratégique. Le parc Montmorency a été la scène de grandes premières historiques.

-

Parc national de l’île Bonaventure et du rocher Percé

Niché à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le site de Percé retient l'attention depuis des siècles. Sa géologie sans pareil séduit autant qu'elle étonne. Falaises abruptes, monolithe calcaire géant, terre rouge, cap blanc, mariage grandiose de la mer et de la montagne. Percé fascine et s'impose comme l'un des joyaux naturels du Québec. Riche d'une histoire humaine plusieurs fois centenaire, principalement marquée par la pêche, puis le tourisme, le site sert d'écrin à deux joyaux du patrimoine naturel canadien : l'impressionnant rocher Percé et l'île Bonaventure qui abrite la plus grande colonie de fous de Bassan au monde. Le Parc national de l'île-Bonaventure-et-du-rocher-Percé, créé en 1985, assure la protection de ce patrimoine naturel exceptionnel.

-

Parlement de Québec : lieu de mémoire

Réalisé entre 1875 et 1886, l’hôtel du Parlement de Québec compte aujourd’hui parmi les édifices les plus représentatifs du patrimoine architectural québécois. Tant par sa facture que par son style, il évoque le passé, le présent et l’avenir d’une nation éprise de démocratie. Son imposante carrure en pierres de taille, sa silhouette distinctive, sa décoration intérieure sont autant d’éléments qui rappellent, selon les intentions de son architecte, Eugène-Étienne Taché, les origines françaises de ce coin de pays en terre d’Amérique. Orientée vers le levant, la façade du bâtiment, édifié tout près des fortifications du Vieux-Québec, s’orne de nombreuses sculptures qui racontent les différentes épopées liées à la fondation du Canada et du Québec. Sur le fronton de l’entrée principale se trouve gravée la devise du Québec : « Je me souviens ». Évocation du chemin parcouru depuis 1534, cette devise actualise l’histoire politique et rappelle à celui qui la lit qu’en ce parlement siègent toujours l’assemblée du peuple et le gouvernement élu.

-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les développements

Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Au XIXe siècle, l'expansion du cartésianisme et des ambitions de la science favorisée par les voyages transatlantiques ainsi que par des communications plus régulières et plus intenses entre l'Amérique et l'Europe, se manifeste par des débats sur le statut de la connaissance et une réflexion politique et sociale de plus en plus développée. Deux grandes périodes se succèdent. On assiste d'abord au développement de courants de pensée progressistes, inspirés de la philosophie de Descartes. Puis survient un retour prudent aux idées traditionnelles davantage compatibles avec la doctrine catholique. Au final, les échanges constants entre les intellectuels et penseurs de la France et du Canada français sont à la base de la culture contemporaine des communautés francophones du Québec et du Canada.

-

Patrimoine de la pensée d’origine française au Canada : les fondements

Les mouvements de la pensée française ont contribué de façon déterminante à la formation du patrimoine intellectuel, politique et social du Canada français. Les courants de pensée nés et développés en France se sont transportés en Nouvelle-France, au Bas-Canada puis au Québec, où ils ont été enseignés, investis et transformés selon une réflexion propre à l'Amérique française. Les établissements français qui s'enracinent en Nouvelle-France dès le XVIIe siècle réalisent le projet visionnaire de fonder une société nouvelle. Plusieurs pionniers de l'époque se réfèrent au mythe des origines de la Bible : Genèse et Actes des Apôtres, pour construire un lieu qui ressemblera au commencement d'un monde. Cette fondation se répercute entre autres dans les établissements d'enseignement créés et animés par des ordres religieux, où s'infiltrent à partir de la fin du XVIIe siècle les idées avant-gardistes inspirées du grand philosophe René Descartes. Ces idées seront déterminantes dans la construction de l'identité des Canadiens français.

-

Patriotes, histoire et interprétations depuis 1837

Peu d’événements dans l’histoire du Québec ont donné lieu à autant de parutions que les rébellions de 1837-1838. Surtout, nul événement, lointain ou récent, n’est à ce point constamment invoqué par les enjeux du présent. On n’a qu’à penser à l’apparition inopinée du drapeau patriote lors de la plupart des manifestations publiques. Ce phénomène n’est pas nouveau. Depuis 1837, le regard historien sur les rébellions patriotes a été particulièrement influencé par les conditions historiques où chaque historien se trouvait lui-même plongé. Nous proposons donc une revue sommaire des principaux débats historiographiques qui ont eu cours sur ce thème depuis 175 ans en lien avec le contexte historique, en attendant sans doute qu’une nouvelle génération analyse à son tour le passé avec les yeux du présent.

-

Ponts couverts au Québec

Du début du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, des centaines de ponts de bois couverts ont été construits au Québec. Ces constructions, qui étaient banales dans nos paysages au siècle dernier, ont traversé plusieurs époques de l'histoire économique et politique de la province. La construction systématique de ces ponts à l'architecture distinctive est un phénomène qui est de plus en plus étudié. Remplacés par dizaines lors de la mise à niveau du réseau routier amorcée dans les années 1950-60, moins d'une centaine de ces ouvrages subsistent. Ils font partie intégrante de notre patrimoine bâti.

-

Presse écrite au Québec, 1ère partie (XVIIIe-XIXe siècles)

Au Québec, l’histoire de la presse écrite est intimement liée à celle de la société, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Cette presse fait son apparition seulement après la Conquête britannique car la monarchie française, soucieuse de contrôler la circulation des idées dans sa colonie américaine, n’autorisera pas l’implantation d’une presse à imprimer en Nouvelle-France. Autre important héritage britannique, le régime parlementaire donnera naissance, au tournant du XIXe siècle, à la presse d’opinion, lieu de débats des idées sociopolitiques. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, d’importants changements socioéconomiques engendreront un nouveau modèle de presse écrite qui s’imposera tout au long du XXe siècle, celui du grand quotidien d’information.

-

Processions de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal

La population de Montréal assiste presque sans interruption depuis 1843 aux défilés organisés chaque 24 juin par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ces démonstrations publiques sont un moyen efficace d’illustrer l’idée changeante que la population et les élites se font de leur identité canadienne-française et de leur patrimoine. En effet, ces défilés s’adaptent à l’évolution de la société québécoise et en reflètent les transformations successives. Au fil des ans, on repère des périodes où ils évoquent surtout les traditions ou des épisodes marquants de l’histoire; à d’autres moments, ils témoignent de profonds changements dans les points de repère permettant aux Canadiens français, puis aux Québécois, de se définir.

-

Régime seigneurial au Québec

Instauré sur les rives du fleuve Saint-Laurent dès la décennie 1620, le régime seigneurial est le plus souvent considéré en tant qu'outil de peuplement et mode d'organisation du territoire. Dans cette perspective, les seigneurs sont perçus comme des colonisateurs qui entretiennent des rapports plutôt harmonieux avec les censitaires, dans le cadre de «droits et devoirs» réciproques. Cette représentation de la seigneurie en sol québécois en néglige cependant les caractéristiques fondamentales : hiérarchie et inégalité sociale. Elle sous-estime également la diversité du «monde» seigneurial et ses transformations dans le temps. La construction de la mémoire seigneuriale a été fortement marquée par l'œuvre de Philippe Aubert de Gaspé ainsi que par les historiens qui en ont subi l'influence tout au long du XXe siècle. Elle a aussi été presque imperméable à la relecture proposée par les historiens québécois depuis les années 1960.

-

Réseau des Sociétés Saint-Jean-Baptiste : de l'unité des Canadiens français au nationalisme des Québécois

Le réseau des Sociétés Saint-Jean-Baptiste s’est toujours trouvé à l’avant-garde des mobilisations identitaires et linguistiques des Canadiens français, puis de celles des Québécois. Ce réseau né de l’Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal, créée en 1854, a contribué à forger les mythes et les symboles entourant l’histoire collective des francophones d’Amérique, y compris les communautés d’origine canadienne et acadienne émigrées aux États-Unis. Il a animé la vie politique, culturelle et sociale depuis plus d’un siècle et demi. C’est pourquoi l’histoire de ce réseau peut être considérée comme le reflet des débats identitaires qui ont jalonné le passé des francophonies canadiennes, notamment parce qu’il a joué un rôle de premier plan dans la formation du patrimoine canadien-français.

-

Temps des sucres au Québec

À chaque printemps au Québec, depuis les origines de l’établissement français en Amérique du Nord, a lieu la traditionnelle récolte de l’eau d’érable en vue de fabriquer le célèbre sirop d’érable. Autrefois artisanale, la récolte de l’eau d’érable se fait aujourd’hui grâce à des procédés industriels. Au-delà de l’image folklorique qui lui est souvent rattachée, il s’impose maintenant comme un produit commercial reconnu et fort apprécié tant à l’échelle nationale qu’internationale. Avec 74% de la production mondiale de sirop d’érable, le Québec domine le marché international où se retrouvent également des producteurs de l’Ontario, des maritimes et des États-Unis, tout particulièrement de la région de la Nouvelle-Angleterre. Néanmoins, les traditions anciennes sont toujours de mise et le repas à la cabane à sucre fait partie des événements coutumiers encore fort populaires dès l’arrivée du printemps au Québec.

-

Un régime parlementaire consolidé par la Confédération canadienne

C'est par l'adoption, en 1867, d'une loi du Parlement de Grande-Bretagne, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (AANB), que sera créé le Dominion du Canada, soit la transformation des colonies britanniques du Canada-Uni (Haut et Bas-Canada), de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en une fédération de provinces, dont le Québec, et la mise en place d'un régime parlementaire de type monarchique constitutionnel. Cette expérience politique historique reposera sur une loi constitutionnelle, l'ANNB, édictant les différents niveaux de gouvernement et leurs responsabilités. La province de Québec aura ainsi la possibilité d'établir une démocratie parlementaire représentative de sa population, laquelle perdurera. Enfin, les partis politiques deviendront la norme dans la façon de faire en démocratie parlementaire.

-

Vieille prison de Trois-Rivières

Située dans le centre-ville de Trois-Rivières, la Vieille prison inaugurée en 1822 est une rescapée du grand incendie de 1908 qui laissa debout une poignée d’édifices historiques. Sa valeur historique et architecturale, la notoriété de son concepteur, l’ancienneté du bâtiment et la pérennité de sa fonction ont justifié son classement comme monument historique par le gouvernement du Québec en 1978. La Vieille prison témoigne à la fois d’une période d’innovation sur le plan de l’architecture pénitentiaire au Québec, survenue au début du XIXe siècle, et des vicissitudes de la vie carcérale vécues dans des conditions souvent difficiles par plusieurs générations de détenus entre 1822 et 1986. Aujourd’hui, le concept unique de la visite expérience En prison! permet aux visiteurs de ce bâtiment intégré avec succès au Musée québécois de culture populaire de prendre contact avec la mémoire d’anciens prisonniers qui témoignent de ce qu’ils y ont vécu.

-

Vieux-Québec, arrondissement historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

L’arrondissement historique du Vieux-Québec a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985. Les désignations de « berceau de la présence française en Amérique », « ville fortifiée » et « milieu toujours vivant » ont été principalement invoquées lors de cette décision. Chef-lieu de la Nouvelle-France, gouvernant un territoire s’étendant sur presque le tiers de l’Amérique du Nord, Québec a été le siège des principales institutions de gouvernance civile, judiciaire et religieuse sous le Régime français. Malgré les attaques, les batailles, les changements de régimes et les aléas de la vie économique, Québec a toujours su maintenir son rôle de capitale, conserver sa vitalité ou la rétablir en période plus difficile, préserver et mettre en valeur son patrimoine. Parce que ce patrimoine a été approprié par l’ensemble des citoyens de la ville, le Vieux-Québec est un bel exemple d’un milieu urbain patrimonial vivant qui continue de se construire.

-

Visite de la Capricieuse en 1855 : point tournant des relations France-Canada ?

La venue du navire de guerre français La Capricieuse, commandé par le capitaine Belvèze, à Québec et Montréal en juillet 1855 a été un événement considérable. Car cette corvette était le premier navire de la marine français à venir au Canada depuis la Conquête de la Nouvelle-France par les Anglais. L’événement a été célébré de façon extraordinaire par les Canadiens-français d’alors, et il a marqué le paysage de la ville de Québec. Les résultats immédiats de cette visite n’ont pas été conformes aux espoirs qu’elle avait suscités, mais la création d’un consulat de France à Québec en est tout de même une suite presque directe. Comme un écho aux poèmes qui ont perpétué cette visite, la venue de la Capricieuse a longtemps été considérée comme le début des relations franco-québécoises, même si cette impression est trompeuse, car le gouvernement français n’avait aucune intention politique en autorisant cette mission. En réalité, le périple de La Capricieuse a sonné comme un avertissement en France : les réactions canadiennes étaient incontrôlables et il fallait soigneusement éviter de les provoquer.

Images

-

L'Hôpital général à Q

uébec, Bas-Cana...Article :

Mémoire de Catherine de Saint-Augustin, du Québec à la Normandie -

Vue du moulin et de l

a taverne de Ph...Article :

Chutes des Chaudières en Outaouais -

Mausolée de Georges-É

lie Amyot au ci... -

L'Ange-Gardien et, su

r l'autre rive ...Article :

Collection Coverdale

-

Le cap Diamant à Québ

ec, Bas-Canada ...Article :

Collection Coverdale -

Wigwams à la pointe d

e Lévis, au Bas...Article :

Collection Coverdale -

Ensemble de vaisselle

de table en cr...Article :

Forts et châteaux Saint-Louis (Québec) -

Auberge Pinard, Bas-C

anada, vers 186...

-

Calèche descendant un

e côte à Québec... -

Le débat sur les lang

ues: séance de ...Article :

Le patrimoine démocratique du Québec de 1792 à 2010 Parlement de Québec : lieu de mémoire Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle -

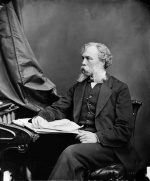

Louis-Hippolyte Lafon

taine (1807-186...Article :

Les élites et la démocratie au Québec, au XIXe siècle -

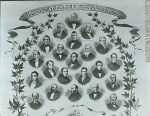

Souvenir du groupe de

s Patriotes de ...Article :

Les élites et la démocratie au Québec, au XIXe siècle

-

Les Insurgés, à Beauh

arnois, Bas-Can...Article :

Patriotes, histoire et interprétations depuis 1837 -

Gabriel Elzéar Tasche

reau, membre du...Article :

Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle -

Habitants du Bas-Cana

da, 1837Article :

Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle -

L'Assemblée législati

ve du Bas-Canad...Article :

Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle

-

Québec, Bas-Canada.

Vue du marché ...Article :

Premières assemblées délibérantes au Bas-Canada : une démocratie partielle -

Commission ayant pour

mandat de codi...Article :

Régime seigneurial au Québec -

Le salon du manoir de

Beauharnois, B...Article :

Régime seigneurial au Québec -

Les Sulpiciens ont pl

usieurs possess...Article :

Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal

Documents PDF

-

Extrait des écrits de Tocqueville (description du Bas-Canada)

Taille: 58 Kb

-

Extrait de la conversation de Tocqueville avec Mr. Neilson

Alexis de Tocqueville, Tocqueville au Bas-Canada. Écrits datant de 1831 à 1859. Datant de son voyage en Amérique et après son retour en Europe. Montréal, Les Éditions du Jour, 1973, 185 pages. Collection : “Bibliothèque québécoise ”. Présentation de Jacques Vallée. Taille: 58 Kb

-

Extrait des écrits de Tocqueville où il décrit le Bas-Canada

Taille: 58 Kb

-

Conseils sur la culture des gourganes: extrait du Traité d'agriculture pratique seconde partie, de la grande et moyenne culture, adaptée au climat du Bas-Canada, 1831 (PDF, 189 Ko)

Traité rédigé par Joseph-François Perrault (1753-1844). Les conseils relatifs à la culture de la gourgane se trouvent en pages 132-133. Domaine public. Ouvrage disponible en ligne sur www.canadiana.org.

Article :

La gourgane : parcours culturel et gastronomique de la fève des marais