Fort William, plaque tournante de la traite des fourrures

par Marchildon, Daniel

Le Fort William, centre opérationnel de la Compagnie du Nord-Ouest entre 1803 et 1821, constitue une plaque tournante dans l’histoire du Canada. À compter de 1971, il a été fidèlement reconstruit comme site historique, à 15 km de son emplacement originel à l’embouchure de la rivière Kaministiquia, sur la rive nord du lac Supérieur. Fort William est un lieu de passage majeur à bien des égards. Aux XVIIIe et XIXe siècles, il servait de point de rencontre entre l’est et l’ouest du continent dans l’importante industrie de la fourrure à l’ouest des Grands Lacs. Aujourd’hui, il joue encore ce rôle, mais entre les dizaines de milliers de visiteurs contemporains qui fréquentent ce site chaque année et les personnages autochtones, canadiens-français et écossais de cette époque charnière de l’histoire canadienne.

Article available in English : Fort William, Crossroad of a Fur Trading Empire

Le même fort, à deux endroits différents

Le Fort William d’aujourd’hui, tout comme le tout premier érigé en 1803, est situé à un endroit différent de celui où il se trouvait à l’origine. Il faut remonter au début du XVIIIe siècle pour comprendre la raison d’être de cet établissement. À l’époque, la quête des fourrures devenues plus rares dans l’est du continent pousse les Français à s’aventurer progressivement vers l’ouest et le nord. Dès 1717, Zacharie de la Noue fonde le fort « Camanitigoya » sur la rivière Kaministiquia près de l’actuelle ville de Thunder Bay (NOTE 1), dans le but d’étendre la traite des fourrures vers l’ouest. Il veut aussi inciter les autochtones à cesser d’apporter leurs fourrures aux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson établis au bord de la baie James et de la baie d’Hudson depuis 1670. Or, la route d’eau qui conduit du fort « Camanitigoya » au lac Winnipeg et au bassin hydrographique de tout le nord-ouest canadien comporte de nombreux portages. Les autochtones montrent alors aux Français une autre route, celle de la rivière Pigeon, située plus au sud. Elle a l’avantage d’être plus courte, et ne comprend qu’un « Grand portage » d’environ 14,5 km. À compter de 1731, le fort de la rivière Kaministiquia est donc progressivement délaissé en faveur de Grand Portage, qui demeure la voie commerciale privilégiée pendant plusieurs décennies. Sous le régime anglais, de nouvelles entreprises de traite des fourrures voient le jour, notamment la Compagnie du Nord-Ouest (CNO) en 1779.

Exploration et expansion du territoire commercial

En 1778, Peter Pond, avec l’appui de la CNO, parvient au lac Athabasca, où il découvre un territoire encore très riche en castors : il devient ainsi le premier Européen à se rendre aussi loin au nord-ouest du continent (à la limite septentrionale de l’actuelle province de l’Alberta). Or, vu les 5 000 km qui séparent Montréal de cette région, il est impossible d’effectuer le trajet en canot en un seul été. La solution qui s’impose est de créer un entrepôt à mi-chemin, où les fourrures du nord peuvent être transbordées dans des canots chargés de marchandises de traite en provenance de Montréal. Grand Portage est choisi comme lieu d’échange. À partir de là, les canots qui repartent vers le nord-ouest sont chargés de marchandises de traite. Ceux qui retournent à Montréal rapportent des fourrures.

Cependant, en 1794, dans la foulée de la guerre d’indépendance américaine, le Traité de Jay délimite la frontière entre les États-Unis et le territoire britannique. Grand Portage se retrouve alors en sol américain. Pour éviter de payer des frais de douane sur ses marchandises, la CNO « redécouvre » la route de la rivière Kaministiquia et, en 1803, relocalise ses opérations près du site de l’ancien fort français.

Le fort reprend le nom Kaministiquia et finit par compter une quarantaine d’édifices sur 25 acres (10 hectares). Plus qu’un simple comptoir, il renferme des magasins, un grand hall, des logements pour les bourgeois, c’est-à-dire les dirigeants de la CNO, des ateliers pour les divers artisans et pour réparer des canots et des bateaux, des greniers, des entrepôts, des bureaux et même une prison. Ces édifices font tous partie du site reconstruit. En plus de servir d’entrepôt et de lieu de rencontre entre les canots venus du nord-ouest et ceux venus de Montréal, le fort accueille les partenaires de la CNO qui y tiennent leur réunion annuelle. Au cours de la réunion de l’été 1807, ceux-ci rebaptisent l’établissement Fort William en l’honneur de William McGillivray, qui remplace son oncle décédé, Simon McTavish, comme figure dominante de l’entreprise.

Une « culture d’entreprise »

À la fin du XVIIIe siècle, la CNO contrôle plus des deux tiers du commerce des pelleteries au Canada, un succès attribuable à son mode de fonctionnement. À l’opposé de la Compagnie de la baie d’Hudson, les agents de la CNO n’attendent pas que les autochtones apportent leurs fourrures aux postes de traite : ils prennent les devants et se rendent dans les communautés autochtones. De plus, les associés et commis de la CNO sont des « partenaires » de l’entreprise et sont par conséquent très motivés (NOTE 2).

Sous l’administration de William McGillivray, la compagnie prend encore plus d’expansion. En 1805, environ 209 880 livres de fourrures transigent par le Fort William (dont les trois quarts, soit 142 721 peaux, sont du castor) (NOTE 3). La CNO instaure sa propre unité monétaire, le « plue », qui représente la valeur d’une peau de castor de première qualité. Ainsi, selon les prix de l’époque, un plue vaut 4,5 litres de brandy, ou 8 couteaux, ou encore une couverture (NOTE 4).

Si les méthodes commerciales de la CNO lui donnent un avantage sur sa rivale anglaise, il n’en demeure pas moins que le port d’York Factory, sur la baie d’Hudson, confère un grand atout à la Compagnie de la baie d’Hudson, puisqu’elle peut transporter ses marchandises de traite depuis l’Europe jusqu’au cœur du continent américain à moitié moins cher que la CNO (NOTE 5). Cette dernière essaie de négocier le droit de s’établir elle aussi sur la baie d’Hudson, mais l’opposition du gouvernement britannique et de la compagnie anglaise l’oblige à se rabattre sur le réseau qu’elle possède déjà à travers le continent. La CNO multipliera également les explorations pour découvrir une voie de passage viable jusqu’à l’océan Pacifique.

Un profit réalisé « sur le dos des voyageurs »

Le Fort William d’aujourd’hui se veut un site d’histoire vivante avec des interprètes en costume qui incarnent une centaine de personnages historiques : les voyageurs canadiens-français, les Métis, les Ojibwés et les partenaires écossais, vaquant aux tâches quotidiennes de l’époque. La plupart des voyageurs de la CNO étaient des Canadiens français. Ces employés constituaient l’épine dorsale du système commercial de la CNO; on en comptera jusqu’à 3 000 en 1821 (NOTE 6). Pour l’historien David Morrison, la CNO est indubitablement administrée au profit des associés « sur le dos des voyageurs » (NOTE 7), en exigeant d’eux des efforts démesurés par rapport à ce qu’on leur paie.

Ces voyageurs, souvent des fils d’agriculteurs rompus aux durs travaux, pagayent de 14 à 16 heures par jour et transportent en moyenne deux ballots de 40 kilos chacun sur leur dos, dans les portages (NOTE 8). Ils gagnent entre 30 à 60 livres par an, selon leurs capacités et affectations. En comparaison, les commis qui vivent dans les communautés autochtones reçoivent entre 60 à 100 livres par an, et les associés détenteurs de deux parts dans la CNO peuvent anticiper un revenu annuel bien supérieur à 1 000 livres. À la même époque, un travailleur manuel de Montréal gagne environ 30 livres par an (NOTE 9). Si la plupart de ces voyageurs francophones ont pour objectif de se ramasser un petit pécule, ils sont souvent prisonniers d’un système qui vise à les endetter : la CNO n’a, en effet, aucun scrupule à les laisser dépenser leurs gages à l’avance, pour se procurer de l’alcool ou des objets de luxe (NOTE 10). Plusieurs voyageurs s’enfoncent ainsi dans les dettes au lieu de s’enrichir.

À cette main-d’œuvre canadienne-française s’ajoute deux autres groupes : les Métis, fils de voyageurs ou de commis qui restent dans le nord-ouest et s’unissent à des femmes autochtones, et des membres des Premières nations, notamment des Ojibwés et des Iroquois.

Outre les commis et dirigeants de la CNO, qui sont surtout des Écossais, les employés qui se rencontrent au Fort William forment deux groupes distincts. Les voyageurs en provenance de Montréal qui propulsent les grands canots de 11 mètres de long sont surnommés avec mépris les « mangeurs de lard », car, pendant leur long périple, ils s’alimentent surtout en porc salé. Les autres, les hommes du nord, qui vivent dans les communautés autochtones, sont qualifiés d’hivernants.

En juillet, quand les deux groupes arrivent au Fort William pour le grand rendez-vous annuel, ils établissent deux camps séparés à l’extérieur de la palissade. Pendant quelques semaines, la population du fort explose, passant d’une vingtaine de personnes jusqu’à 2 000 individus (NOTE 11). Entre voyageurs, on s’adonne aux corvées ordonnées par la CNO, mais aussi à des jeux d’habileté et de force et à des soirées bien arrosées. Même si la nuit tombée, les voyageurs n’ont pas le droit de rester à l’intérieur du fort, le jour ils y circulent librement… et passent par les boutiques de la CNO où leurs achats permettent à l’employeur de récupérer une bonne partie des gages qu’ils ont si durement gagnés.

Une fois que les fourrures ont été bien empaquetées en ballots, pour le transport vers Montréal, et que les canots du nord sont bien chargés des marchandises de traite, les deux groupes repartent chacun de leur côté. À peine 16 à 25 personnes hiverneront au Fort William.

À la fin de leurs contrats, certains voyageurs choisissent de s’établir dans le pays. On les appelle les «Canadiens libres», et un certain nombre d’entre eux élit domicile de l’autre côté de la rivière, en face du Fort William, où ils travaillent pour la CNO à l’occasion. Une population d’autochtones campe également à proximité du fort (NOTE 12).

La drôle de guerre du Pemmican

Établi à des fins commerciales, le Fort William n’avait aucun but militaire malgré la palissade qui l’entourait. Néanmoins, il a été attaqué lors d’une guerre fort curieuse, la guerre du Pemmican, provoquée par un conflit avec la Compagnie de la baie d’Hudson en 1815-1816.

En 1814, près de la ville actuelle de Winnipeg, dans la région de la rivière Rouge, Miles Macdonell, gouverneur de la colonie d’agriculteurs écossais installés là par la compagnie anglaise, et lord Selkirk, propriétaire de cette colonie, décident d’interdire la vente de pemmican (viande de bison séchée) hors des territoires de la Compagnie de la baie d’Hudson. Or, cette denrée est essentielle aux employés de la CNO. L’affrontement est inévitable. En juin 1816, des Métis encouragés par la CNO attaquent les colons écossais lors de la bataille de la Grenouillère (Seven Oaks Massacre en anglais), tuant 21 colons britanniques. Quelques semaines plus tard, lord Selkirk, en route pour la rivière Rouge avec des mercenaires, arrive devant le Fort William et somme les dirigeants de la CNO de se rendre. Selkirk les arrête et les envoie à Montréal. Puis il occupe le fort au cours de l’hiver.

Après des tractations judiciaires, la CNO, qui exerce une forte influence sur le gouvernement canadien de l’époque, obtient la libération de ses dirigeants et la restitution du Fort William. Cependant, les deux entreprises rivales, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d’Hudson craignent une bataille juridique longue et coûteuse. Elles décident plutôt de négocier une fusion qui sera effective en 1821. Le Fort William passe ainsi aux mains de la compagnie rivale qui opère à partir de l’Angleterre et de la baie d’Hudson, transformant ainsi à jamais la traite des fourrures au Canada.

Suite à la fusion, la plupart des fourrures qui transitaient jadis par le Fort William passeront plutôt par York Factory, sur les rives de la baie d’Hudson. Le fort cesse d’être une destination majeure pour devenir un simple relais (NOTE 13). Au cours des soixante années suivantes, la population de ce poste se limitera à un facteur, quelques commis et engagés, des Canadiens libres et des familles métisses. En 1878, la Compagnie de la baie d’Hudson déménage ce poste dans la ville qui voit le jour au bord du lac Supérieur et prend l’appellation de Fort William. En 1970, cette municipalité fusionnera avec la ville voisine de Port Arthur et deviendra Thunder Bay. Entre temps, la Compagnie a transféré ses terres de Fort William au Canadien Pacifique qui y aménage un terminus ferroviaire en 1883.

Préserver le passé tout en bâtissant l’avenir

Le dernier édifice originel du vieux fort William a été détruit en 1902 (NOTE 14). En 1908, la société historique de Thunder Bay fait ériger un monument devant l’emplacement originel du fort. Soixante ans plus tard, le gouvernement de l’Ontario finance un projet de fouilles archéologiques sous le terminus ferroviaire encore opérationnel, où les archéologues doivent mener leurs travaux entre les rails (NOTE 15).

Le 20 janvier 1971, le premier ministre ontarien John Robarts annonce la reconstruction du Fort William pour le printemps suivant. Le site sera construit à environ 15 km en amont de la rivière Kaministiquia. Il était impossible de le faire renaître sur son site originel parce que les vestiges étaient enfouis sous la gare, des maisons et des commerces, dans un quartier industriel dépourvu du cadre naturel essentiel pour recréer l’atmosphère d’un poste de traite isolé du XIXe siècle. Deux ans plus tard, le 3 juillet 1973, le site accueille ses premiers amateurs d’histoire et de patrimoine, dont la reine Élizabeth II qui l’ouvre officiellement.

Reconstitué selon l’apparence qu’il avait à son apogée, en 1815, le Fort William accueille environ 100 000 personnes par année, même s’il se trouve loin des grands centres urbains. Pendant l’année scolaire, le site offre une vingtaine de programmes éducatifs et plus d’une dizaine d’activités au grand public, dont un carnaval d’hiver des voyageurs et un festival autochtone appelé Anishnawbe Keeshigun. Le parc historique du Fort William, exploité par le gouvernement ontarien, comprend aussi un amphithéâtre extérieur capable d’accueillir jusqu’à 50 000 personnes et des installations pour les réunions et les banquets. À la fin 2012, on y inaugurait l’observatoire astronomique David-Thompson, baptisé en l’honneur d’un des acteurs les plus célèbres de la traite de fourrures dans le nord-ouest canadien. Ce partenaire de la CNO, explorateur et cartographe émérite, auteur de récits de voyage, a notamment parcouru le premier le fleuve Columbia des Rocheuses canadiennes jusqu’à l’océan Pacifique, en 1811. Ce sera la voie commerciale qui sera utilisée à travers les montagnes jusqu’à la construction du chemin de fer.

La devise du site historique du Fort William « Préserver le passé tout en bâtissant l’avenir » résume bien sa mission. En favorisant la compréhension des rôles des Premières nations, des Français et des Britanniques dans le commerce des fourrures, y compris ceux des femmes autochtones et de leur progéniture de sang mêlé, les Métis, on veut témoigner de la pluralité des peuples qui ont fondé la société canadienne (NOTE 16).

Le Fort William d’aujourd’hui demeure donc une plaque tournante, mais entre notre monde actuel et la grande époque de la traite des fourrures, au début du XIXe siècle, quand les voyageurs canadiens-français ont joué un rôle crucial dans la course vers le profit et l’expansion du Canada vers l’ouest.

Daniel

Marchildon

Écrivain de la Huronie, où il habite toujours, et auteur d’une vingtaine de

publications qui comptent, entre autres, onze romans pour les jeunes et le

grand public, ainsi que des ouvrages historiques.

Documents complémentairesCertains documents complémentaires nécessitent un plugiciel pour être consultés

Photos

-

Campement d'explorate

Campement d'explorate

urs de la Cie d... -

Campement indien, for

Campement indien, for

t William, 1912 -

Carte montrant les it

Carte montrant les it

inéraires de tr... -

Croquis préliminaire

Croquis préliminaire

pour un projet ...

-

Culture matérielle au

Culture matérielle au

fort William: ... -

Église Saint-Patrick,

Église Saint-Patrick,

Fort William, ... -

Expédition de la Rivi

Expédition de la Rivi

ère Rouge : le... -

Finnish farm in the F

Finnish farm in the F

ort William Dis...

-

Fort William sur le l

Fort William sur le l

ac Supérieur, ... -

Fort William vu du cô

Fort William vu du cô

té sud de la ri... -

Fort William, 1866

Fort William, 1866

-

Fort William, 1873

Fort William, 1873

-

Fort William, Ont. (i

Fort William, Ont. (i

llustration pré... -

Fort William, sur les

Fort William, sur les

bords du lac S... -

Fort William, un comp

Fort William, un comp

toir de la Comp... -

Groupe de comédiens i

Groupe de comédiens i

ncarnant des bo...

-

Groupe de comédiens i

Groupe de comédiens i

ncarnant des vo... -

Groupe de comédiens i

Groupe de comédiens i

ncarnant des vo... -

Le Cochon d'inde, le

Le Cochon d'inde, le

Castor, 1745-18... -

Le vieux fort William

Le vieux fort William

et le poste de...

-

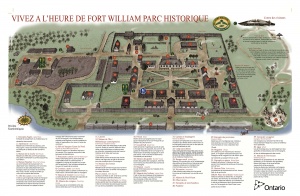

Plan du Parc historiq

Plan du Parc historiq

ue du Fort WIll... -

Vue aérienne du site

Vue aérienne du site

du Parc histori... -

Vue du fort William a

Vue du fort William a

̀ partir d'un c... -

William McGillivray,

William McGillivray,

vers 1805

Articles suggérés

-

Fort de Chartres en Illinois

Fort de Chartres en IllinoisSitué près de Prairie du Rocher dans l’état de l’Illinois, le Fort de Chartres est le seul fort en pierre construit par les Français au cœur du continent nord-américain. Trois forts se succèdent entre 1720 et 1755, témoins de l’Empire colonial français établi dans le bassin du Mississippi au XVIIIe siècle. Laissé à l’abandon pendant plusieurs décennies, c’est dans l’élan de développement de sites historiques de la première moitié du XXe siècle que l’état de l’Illinois le reconstruit en partie afin de perpétuer la mémoire de la présence française dans la région.

-

Fort-Témiscamingue-Obadjiwan : lieu de rencontres et d'échanges

Fort-Témiscamingue-Obadjiwan : lieu de rencontres et d'échangesLe Lieu historique national du Canada du Fort-Témiscamingue-Obadjiwan illustre l’importance de la traite des fourrures dans l’économie canadienne et témoigne de la rivalité franco-anglaise pour le contrôle de ce commerce. Il joue également un rôle central dans la définition identitaire des habitants du Témiscamingue, qu’ils soient d’origine anishinabe (algonquine), française ou anglaise. Cet endroit est fréquenté depuis 6 000 ans. Il a servi de lieu de rencontre et d’échange aux Anishinabes, aux voyageurs français et anglais qui se sont livrés à la traite des fourrures, aux colons canadiens-français du Témiscamingue. Devenu aujourd'hui lieu touristique, le site fonctionne dans un esprit de gestion conjointe entre Parcs Canada et la Timiskaming First Nation en vertu d’une entente de partenariat sur le point d'être conclue. Cette entente a pour objectif d'offrir aux visiteurs un programme d’interprétation pluriculturel.

-

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au Michigan

Patrimoine français du fort Saint-Joseph au MichiganAu XVIIIe siècle, le fort Saint-Joseph est l’un des plus importants postes frontaliers de la portion ouest de la région des Grands Lacs. Fondée par les Français dans les années 1680, ce qui était à l’origine une simple mission deviendra, pendant près d’un siècle, un important centre d’activité religieuse, militaire et commerciale pour les populations amérindiennes et pour les colons européens. Si les collectionneurs de la fin du XIXe siècle connaissaient l’emplacement du site, celui-ci tombe dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte, en 1998, par des archéologues de l’Université du Western Michigan. Les fouilles successives jointes à l’implication du grand public pour la préservation et la mise en valeur de ce site ont permis de faire renaître l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine de l’époque coloniale française.

Ailleurs sur le web

- Site officiel du Parc historique du fort William

- Visionner la bande‑annonce du film «Le pivot de l'Empire»

- Les chroniques du vieux Fort William, une série de 11 chroniques historiques d’environ 2 minutes, réalisées en 2001 et logées sur le site web de TFO

- Rendez-vous Voyageur, Le portail du voyageur, un site qui présente des informations, des ressources et des jeux pour mieux connaître le voyageur. Une réalisation de Les Productions Rivard. Voir tout particulièrement la section L’univers du voyageur.

- L’exposition virtuelle, Portraits des grands canots ayant servi à la traite des fourrures, le Musée canadien des civilisations

- L’exposition virtuelle, Le commerce de la fourrure et la Compagnie de la Baie d’Hudson, de canadiana.org

Notes

1. Jean F. Morrison, Superior rendez vous-place: Fort William in the Canadian fur trade, 2e édition, Toronto, Natural Heritage Books, 2007, p. 14.

2. David Morrison, Profit et ambition : La Compagnie du Nord-Ouest et la traite des fourrures, 1779-1821, Gatineau, Société du Musée canadien des civilisations, 2009, p. 13.

3. Morrison, J.F., op. cit., p. 50.

4. Morrison, D., op. cit., p. 39.

5. Morrison, J.F., op. cit., p. 114.

6. TFO, site web, L’univers du voyageur, section « engagé sous contrat » dans la rubrique Travail, http://www.tfo.org/emissions/rendezvousvoyageur/fr/univers/travail/engage.html .

7. Morrison, D., op. cit., p. 29.

10. Morrison, D., ibid, p. 29.

11. Susan Campbell, Fort William : living and working at the post, Fort William Archaeological project, Ontario ministry of Culture and Recreation, 1976, p. 26.

12. Arthur Black, Old Fort William, Not the definitive, authorized, shrinkproof, cling-free story…, Thunder Bay, Old Fort William Volunteer Association, 1985, p. 52.

13. Morrison, J.F., op. cit., p. 120.

14. Morrison, J.F., ibid, p. 131.

15. Morrison, J.F., ibid, p. 132.

16. Morrison, J.F., ibid, p. 137.. »

Bibliographie

Black, Arthur, Old Fort William, Not the definitive, authorized, shrinkproof, cling-free story…, Thunder Bay, Old Fort William Volunteer Association, 1985, 69 pages.

Campbell, Susan, Fort William : living and working at the post, Fort William Archaeological project, Ontario ministry of Culture and Recreation, 1976, 123 pages.

Morrison, David, Profit et ambition: La Compagnie du Nord-Ouest et la traite des fourrures, 1779-1821, Gatineau, Société du Musée canadien des civilisations, 2009, 64 pages.

Morrison, Jean F., Superior rendezvous-place : Fort William in the Canadian fur trade, 2e édition, Toronto, Natural Heritage Books, 2007, 164 pages.

Le printemps des voyageurs, film documentaire en deux épisodes de 60 minutes, réalisé par Jean Bourbonnais, Les Productions Rivard, 2004-2005.