Maison Van Horne (1870-1973) : une destruction fondatrice

par Drouin, Martin

L’amateur de patrimoine à la recherche de la maison Van Horne sur la rue Sherbrooke à Montréal ne la trouvera pas. À l’endroit où elle a été construite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, se dresse aujourd’hui un bâtiment de 17 étages aux lignes épurées. Toutefois, l’importance de la demeure victorienne ne réside plus tellement dans sa valeur matérielle, mais dans le débat soulevé par la campagne de sauvegarde qui défraya la chronique médiatique au cours de l’année 1973. L’offrande consentie à la métropole moderne bouscula les consciences et galvanisa les associations de protection du patrimoine tout en transformant la conception du fonds patrimonial national des Québécois.

La transformation du centre-ville montréalais

Le mouvement de modernisation qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale affecta particulièrement la ville de Montréal. Dans le domaine plus spécifique de l’aménagement urbain et du paysage bâti, la métropole québécoise vécut une véritable métamorphose. Déjà engagée dans la voie de la modernité architecturale depuis plusieurs années, la restructuration du territoire se fit plus spectaculaire et à une échelle jusqu’alors impensable. Le centre des affaires, concentré historiquement dans le secteur appelé aujourd’hui « Vieux-Montréal », se déplaça au nord-ouest à mesure que de nouveaux gratte-ciel accueillaient les entreprises dans des espaces spacieux à la fine pointe du confort moderne. La Place Ville-Marie, dessinée par l’architecte I.E. Pie et inaugurée en 1962, symbolisa, avec son plan cruciforme et ses 42 étages, le Montréal renouvelé, digne compétiteur des grandes villes internationales. Le mouvement s’accentua au cours des années 1960-1970.

La métamorphose ne se fit pas sans heurts. En prenant forme dans une partie de la ville urbanisée dans la seconde moitié du XIXe siècle, le nouveau Montréal menaçait l’ancien, posant ainsi la question de sa valeur et de sa pérennité. À cet égard, la maison Van Horne ne fut que l’une de ces nombreuses demeures bourgeoises, construites à la même période, qui disparurent sous la pression de la modernisation et des transformations du quartier. Avant elle, d’autres avaient en effet été rasées : les maisons Hugh Allan (1943), Ogilvie (1944), Workman (1952), R. G. Reid (1956), Fred Molson (1957), Richard B. Angus (1957) et Hector Mackenzie (1960). Ces grands noms de la finance, du commerce ou de l’industrie s’étaient regroupés entre 1850 et 1930 sur le flanc sud du mont Royal, un peu en périphérie du centre-ville, dans un quartier cossu qui s’était valu le surnom de Golden Square Mile ou Mile carré doré. Au début des années 1970, la plupart de ces propriétaires avaient déjà quittés le secteur pour s’installer, un peu plus à l’ouest, dans la ville de Westmount qui correspondait alors davantage aux attentes de cette riche bourgeoisie. Il ne fut donc pas étonnant que, lorsque l’héritière de Van Horne décéda en 1967, la succession décida de se départir de la maison montréalaise en invoquant des coûts d’entretiens élevés et les transformations importantes de la rue Sherbrooke.

Une protestation organisée par des citoyens défenseurs

Ce ne fut qu’en 1973 qu’une offre d’achat intéressante fut déposée. Le promoteur David Azrieli, actif dans le milieu montréalais de la construction depuis les années 1950, souhaitait construire une tour à bureaux. La valeur stratégique du terrain au cœur du nouveau centre-ville l’intéressait davantage que le lustre de la demeure centenaire. Il posa donc comme condition d’achat de pouvoir raser la maison. Entre les mois de mai et de septembre, un véritable chassé-croisé dans les arcanes du pouvoir et les milieux de la protection patrimoniale nourrit la chronique médiatique. Contrairement aux autres maisons du secteur, qui avaient disparu dans une relative indifférence, l’affaire de la maison Van Horne allait marquer l’histoire du patrimoine avec le débat soulevé par des citoyens défenseurs.

Malgré les trois avis défavorables de la Commission Jacques-Viger, organisme municipal qui veillait à la surveillance de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal et d’autres lieux montréalais d’importance, le service des permis de la Ville de Montréal n’avait aucune objection légale pour ne pas satisfaire la demande du promoteur. À la mi-avril, une autorisation de démolir fut émise. La Commission des biens culturels du Québec demanda alors au ministre des Affaires culturelles de signifier un avis d’intention de classement pour empêcher les bulldozers de prendre d’assaut la maison. Le geste fut posé. Pourtant, après une révision du dossier cinq semaines plus tard, le ministre se ravisa en dépit de l’insistance de la même commission. Malgré les derniers développements de l’affaire, le service des permis invoqua l’attente du dépôt du rapport des spécialistes du ministère pour retarder la demande du promoteur. N’ayant plus aucun prétexte, il dut se résoudre à l’inévitable. Quelques heures après l’émission du permis de démolition, les ouvriers s’affairaient déjà à dépecer l’intérieur du bâtiment. Le lendemain, le samedi 8 septembre 1973, la maison Van Horne était rasée.

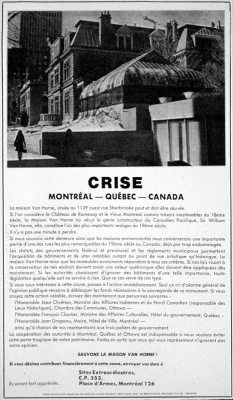

Trois mois plus tôt, une campagne de sauvegarde s’était pourtant organisée afin de protester contre le geste du ministre de retirer l’avis d’intention de classement. Ce fut à ce moment que le public montréalais fut véritablement informé de l’imminente disparition de la demeure de la rue Sherbrooke. La Society for the Protection of Great Places (Sites extraordinaires en français) fut spécialement créée pour prendre la défense de la maison. À sa tête, James MacLellan se présentait comme un Montréalais ordinaire qui allait subir un préjudice irréparable avec la démolition de la maison Van Horne. Une première à Montréal, il porta même la cause devant les tribunaux dans l’espoir d’outrepasser la notion de propriété privée au profit de celle de jouissance collective. La cause reçut un appui massif, mais fut finalement déboutée. Aux citoyens et aux spécialistes qui envoyèrent des lettres aux médias ainsi qu’aux journalistes qui leur donnèrent voie, s’ajoutèrent l’appui de l’Institut royal d’architecture du Canada, de l’Association des architectes de la province de Québec, de la Société d’architecture de Montréal, de la fondation Héritage Canada et de bien d’autres associations de résidents à Montréal. Une autre vision élargie de la protection se profila, renversant la conception du patrimoine national jusqu’alors en place.

Le sens de la protection du patrimoine questionné

Pourquoi sauver la maison Van Horne ? Tel fut le titre ou la substance de la plupart des plaidoiries publiées au cours de l’année 1973. L’édifice portait le nom de son plus célèbre propriétaire William Cornelius Van Horne (1843-1915), l’une des grandes fortunes montréalaises de l’époque. L’homme s’était surtout illustré à la tête du Canadien Pacifique, où il présida au premier raccordement ferroviaire avec l’océan Pacifique. Il mit également en place une première liaison entre Vancouver et Hong Kong, en plus d’influencer l’édification des hôtels de la compagnie, dont le Banff Spring Hotel, sur les bords du lac Louise en Alberta, et le château Frontenac à Québec. Il dirigea, de plus, la construction du chemin de fer sur l’île de Cuba. Grand collectionneur d’art, il fut enfin l’un des animateurs de l’Art Association of Montreal, ancêtre du Musée des beaux-arts de Montréal. Il décida d’ailleurs de quitter la résidence dans laquelle il avait emménagé à son arrivée à Montréal en 1882, la maison Shaughnessy, aujourd’hui intégrée au Centre Canadien d’Architecture, afin de pouvoir y exposer une collection croissante, dont des tableaux de Rembrandt, El Greco, Rubens, Goya, pour n’en nommer que quelques-uns.

En 1890, Van Horne acheta, à la succession de John Hamilton (1827-1888), homme d’affaires, financier et politicien, la maison de pierre grise qu’il avait fait construire à l’angle des rues Sherbrooke et Stanley. L’architecte de la maison édifiée en 1870 n’est pas connu, quoiqu’elle ait pu être attribuée à John W. Hopkins (1825-1905), très actif à Montréal au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Pourtant ce n’est pas sur le travail de l’architecte que les défenseurs tablèrent pour revendiquer la conservation. Ils misèrent plutôt sur le maître d’œuvre qui présida à l’agrandissement pour en faire une résidence de 52 pièces. À la suite de l’achat, Van Horne confia en effet les travaux à Edward Colonna (1842-1948), qui venait d’ouvrir un bureau à Montréal après être passé par New York, où il avait travaillé pour le décorateur Louis C. Tiffany (1848-1933) et l’architecte Bruce Price (1845-1903). L’artiste d’origine belge était alors considéré comme l’un des pionniers de l’Art nouveau en Amérique. L’intérieur de la résidence de Van Horne en subit d’ailleurs l’influence tout en étant mâtiné de références victoriennes. Avec sa large serre sur la rue Sherbrooke, la maison était présentée comme l’un des palaces de ces grandes fortunes nord-américaines.

Afin de valoriser le caractère de monument historique, la campagne de sauvegarde appuya son argumentaire sur les valeurs d'histoire et d'art. Par la valeur d’histoire, la maison reflétait le rôle fondamental joué par Van Horne dans la construction du chemin de fer canadien. Elle était aussi le lieu où avait été constituée l’une des plus importantes collections privées du tournant du XXe siècle. Par la valeur d’art, la maison témoignait de l’époque fastueuse du Golden Square Mile et conservait l’un des exemples les plus significatifs des débuts de l’Art nouveau en Amérique du Nord. En réaction à ce plaidoyer, les détracteurs ne comprenaient pas que l’architecture victorienne, dont la force avait été de puiser dans le répertoire de compositions architecturales, puisse être caractéristique d’une façon de faire nationale, qu’elle soit canadienne ou québécoise. L’éclectisme des références renvoyait plutôt à un bric-à-brac de styles. Quant à William Cornelius Van Horne, il était né aux États-Unis, où il fut d’ailleurs enterré, et avait travaillé à une œuvre canadienne, c’est-à-dire la création d’un pays à travers la construction d’un chemin de fer. La maison Van Horne, selon les mots du ministre des Affaires culturelles, n’aurait pas été un véritable monument « typiquement québécois ».

La pérennité de la maison Van Horne posait ainsi la question de la culture québécoise. Elle renvoyait d’abord à l’opposition entre anglophones et francophones. La campagne de sauvegarde était-elle seulement l’apanage des anglophones de Montréal ? Les francophones pouvaient-ils se reconnaître dans des personnages comme celui de Van Horne et dans son legs ? Qui devait écouter le ministre des Affaires culturelles ? Le sort de la lutte semblait mettre encore une fois en scène deux solitudes. La volonté de protection de la maison Van Horne contestait ensuite le contenu des références culturelles du fonds patrimonial national des Québécois. Ce dernier ne regroupait-il que des réalisations de la population issue de l’immigration française ? À l’architecture des XVIIe et XVIIIe siècles de tradition française, fallait-il faire une place à ce XIXe siècle qui avait transformé radicalement le paysage urbain montréalais et qui avait vu l’influence des Canadiens français diminuer au profit des groupes arrivés des îles Britanniques ? Le sacrifice de la maison Van Horne devait être fait pour que se posent ces questions et que des moyens soient pris pour y répondre.

L’impact de la disparition

Au lendemain de la démolition, la maison Van Horne fit la première page de tous les quotidiens montréalais. Si la campagne se solda par un échec, les huit mois de couverture médiatique montrèrent clairement la force du « quatrième pouvoir ». Articles, éditoriaux, lettres d’opinion, encarts publicitaires et reportages photographiques firent connaître le sort de l’édifice de la rue Sherbrooke, d’abord aux Montréalais et ensuite à l’ensemble des Québécois. Les défenseurs du patrimoine ne s’y trompèrent pas. Ils utilisèrent le médium pour convaincre de la pertinence de leur combat. Ils en firent une courroie de transmission pour renseigner sur la valeur de l’édifice à sauvegarder, décrivant son histoire, expliquant son intérêt architectural et facilitant ainsi l’éducation d’un bassin de population plus large. Depuis, le rôle des médias ne s’est pas démenti et s’est même largement renforcé. Nul ne songerait aujourd’hui à attirer l’attention sur le danger encouru par un édifice ou un lieu sans un communiqué de presse, une lettre au courrier des lecteurs ou un coup de fil à l’un des journalistes qui couvre dorénavant ce genre d’événement.

Loin d’abattre les défenseurs de l’architecture et de l’histoire montréalaises, la démolition galvanisa le combat. En octobre 1973, soit un mois après l’acte funeste, des groupes de citoyens se regroupèrent sous la bannière de « Sauvons Montréal ». La fédération allait rapidement passer d’une douzaine, à une vingtaine, puis à une trentaine de groupes, qui alliaient une diversité d’intérêts à mesure que l’appui s’amplifiait.

Aux considérations architecturales et historiques, d’autres objectifs se greffèrent en effet aux revendications avec l’arrivée d’associations de résidants, de groupes d’aide au logement et à la rénovation ainsi que des groupes environnementaux. À l’ancienne conception du « monument historique », puis à celle du « bien culturel », se profilait l’émergence de la notion de « patrimoine urbain » qui allait définir une nouvelle façon d’appréhender l’héritage de la ville. Quant à la maison Van Horne, elle allait devenir le symbole d’un combat à poursuivre. Lors du premier anniversaire de la démolition, des Montréalais se rassemblèrent, chandelles à la main, pour se souvenir des événements qui entourèrent sa disparition. Par la suite, chaque date anniversaire fut l’occasion de rappeler l’importance de la vigilance citoyenne.

Aucun mea culpa ne se fit entendre de la part des pouvoirs publics. Plusieurs gestes pourtant laissèrent signifier que quelque chose avait changé. Un amendement à l’article 426 de la Loi sur les cités et villes et un autre à l’article du 392 du Code municipal du Québec autorisèrent les municipalités, à condition de déposer une demande de classement au gouvernement provincial, de retarder pendant un an l’émission d’un permis de démolition d’un édifice. Le geste le plus spectaculaire fut surtout le classement, moins de quatre mois après les événements, de trois bâtiments contigus à l’emplacement de la maison Van Horne et d’un quatrième de l’autre côté de la rue Sherbrooke. Ces quatre édifices avaient été construits à la même époque que la maison Van Horne et formaient un ensemble significatif de l’architecture victorienne. Avec la protection du United Services Club, du Mount Royal Club et des maisons Corby et Atholstan, le XIXe siècle montréalais faisait une entrée remarquée dans le fonds patrimonial national des Québécois. À partir de cette date, le nombre de classements à Montréal connut une croissance fulgurante. Les choix de sauvegarde ne se résumaient plus au seul arrondissement historique du Vieux-Montréal et aux figures de l’architecture rurale montréalaise des XVIIe et XVIIIe siècles. Une conception inclusive du patrimoine s’imposait désormais.

Martin Drouin

Professeur associé, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM

Coordonnateur, Institut du patrimoine, UQAM

BIBLIOGRAPHIE

Carreau, Serge, et Perla Serfaty (dir.), Le patrimoine de Montréal : document de référence, Québec, Ministère de la Culture et des Communications; Montréal, Ville de Montréal, 1998, 168 p.

D’Iberville-Moreau, Luc, « Pourquoi faut-il sauver la maison Van Horne? », Le Devoir, 1er septembre 1973, p. 13.

Drouin, Martin, Le combat du patrimoine à Montréal (1973-2003), Sainte-Foy (Qc), Presses de l’Université du Québec, 2005, 386 p.

Fish, Michael, « La démolition des œuvres de sir Van Horne : une tragédie culturelle et historique », Le Devoir, 27 juillet 1973, p. 4.

Gabeline, Donna, Dane Lanken et Gordon Pape, Montreal at the Crossroads, Montréal, Harvest House, 1975, 220 p.

Gournay, Isabelle, et France Vanlaethem (dir.), Montréal métropole, 1880-1930, catalogue d'exposition, Montréal, Centre canadien d’architecture et Boréal, 1998, 224 p.

Knowles, Valerie, From Telegrapher to Titan : The Life of William C. Van Horne, Toronto, Dundurn Press, 2004, 501 p.

Linteau, Paul-André, Histoire de Montréal depuis la Confédération, 2e éd., Montréal, Boréal, 2000 [1992], 627 p.

Marsan, Jean-Claude, Montréal en évolution : historique du développement de l’architecture et de l’environnement urbain montréalais, 3e éd., Laval (Qc), Éditions du Méridien, 1994 [1974], 515 p.

Rémillard, François, et Brian Merrett, Demeures bourgeoises de Montréal : le Mille carré doré, 1850-1930, Montréal, Éditions du Méridien, 1986, 242 p.

Documents complémentairesCertains documents complémentaires nécessitent un plugiciel pour être consultés

Photos

-

« The structure wich

« The structure wich

will replace th... -

Bibliothèque, résiden

Bibliothèque, résiden

ce Van Horne, M... -

Édifice du 1155 rue S

Édifice du 1155 rue S

herbrooke Ouest... -

Édifice du Mount Roya

Édifice du Mount Roya

l Club, Maison ...

-

Résidence de Van Horn

Résidence de Van Horn

e, rue Sherbroo... -

Sir William Van Horne

Sir William Van Horne

, dirigeant du ... -

Sir William Van Horne

Sir William Van Horne

, Montréal, QC,... -

Vivoir, résidence Van

Vivoir, résidence Van

Horne, Montréa...